INTERVENTO IACP NEL PIANO DI ZONA N. 7 - VIGNE NUOVE

Scheda Opera

- Comune: Roma

- Località: Val Melaina

- Denominazione: INTERVENTO IACP NEL PIANO DI ZONA N. 7 - VIGNE NUOVE

- Indirizzo: Via delle Vigne Nuove, via Giovanni Conti, via Antonio De Curtis

- Data: 1972 - 1979

- Tipologia: Edilizia residenziale pubblica

- Autori principali: Lucio Passerelli, Studio Passarelli

Descrizione

Dei tre quartieri – Vigne Nuove, Corviale e Laurentino 38 – realizzati a Roma con i finanziamenti straordinari GESCAL del 1969 che prevedono in via sperimentale la contemporanea costruzione di alloggi ed attrezzature collettive, Vigne Nuove è stato il primo ad entrare nella fase di attuazione. Nel 1971 l’Ufficio Progetti dello IACP elabora un progetto planivolumetrico, successivamente approvato dall'amministrazione comunale. Sulla base di questo piano l’Istituto affida nel 1972 l’incarico per il progetto architettonico del Piano di Zona n. 7 ad un gruppo coordinato da Lucio Passarelli, composto da Alfredo Lambertucci, Claudio Saratti, Enrico Censon, Paolo Cercato, Emilio Labianca, Valerio Moretti, Carlo Odorisio, Giovanni de Rossi: il team modifica in maniera sostanziale lo schema di partenza, tanto da rendere necessaria l’adozione di una variante urbanistica. L'amministrazione approva definitivamente il progetto nel settembre del 1972 e l’anno successivo iniziano i lavori che si concludono nel 1979, con molto ritardo rispetto ai tempi previsti dai programmi di attuazione.

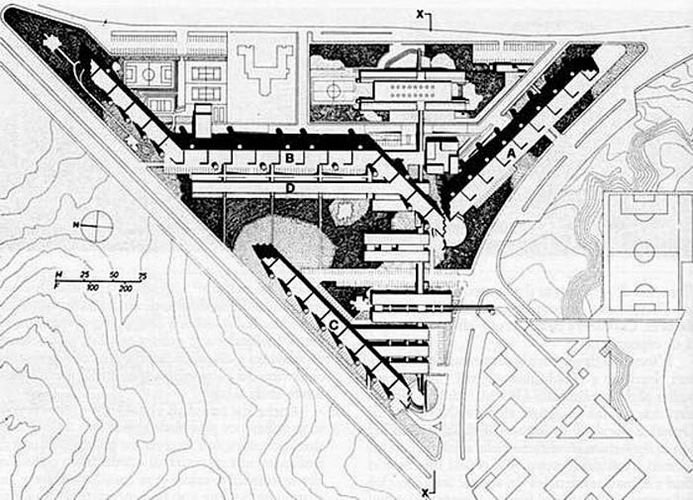

Il quartiere si trova nella periferia Nord di Roma, nell'attuale IV Municipio, a ridosso delle borgate storiche Tufello e Val Melaina e nelle vicinanze dei quartieri di Nuovo Salario e Serpentara, in una zona dall'impianto urbanistico estremamente frammentario. Attualmente è incluso dal Nuovo Piano Regolatore Generale all'interno della “Città Storica“. L’impianto del quartiere, costituito da 524 alloggi per 3300 abitanti, è impostato in maniera da utilizzare nel modo migliore la forma triangolare del lotto, grande quasi 8 ettari, ed ha un rapporto ambivalente con la sua conformazione altimetrica che digrada con forti dislivelli nel senso est-ovest (circa 25 m di pendenza), tra Via delle Vigne Nuove e la città.

Il disegno planimetrico si fonda sulla combinazione di tre sistemi distinti. A quota zero, sono presenti le aree verdi interne e trovano un loro distinto posto mobilità carrabile, garage e parcheggi. Ad una quota sopraelevata ci sono i piani porticati alla base degli edifici ed il percorso pedonale, una passerella rettilinea strutturante che segna l’altezza geometrica dal vertice ovest al lato est del triangolo, supera il dislivello del terreno, distribuisce una serrata maglia di attrezzature collettive di uno o due piani, innerva al centro dell'area una linea sfrangiata di alloggi duplex (indicati nella planimetria con la lettera D), e termina con un edificio scolastico.

A questi due livelli si sovrappone il sistema degli edifici per la residenza: una linea spezzata, che ripropone le principali direttrici definite dalla conformazione del lotto, lungo la quale si allineano due alti edifici continui (indicati in planimetria con A e B), lega i due vertici del triangolo del lato est; un ultimo edificio (indicato con la C) lungo il lato nord conclude il sistema delle residenze in una composizione volumetrica che circoscrive gli spazi interni senza chiuderne il perimetro. Questi edifici di sette-otto piani, che comprendono anche soffitte e terrazze oltre a un livello porticato ed un piano garage, si sviluppano con identica struttura formale su entrambi i prospetti per una lunghezza di circa 700 m. La viabilità carrabile rimane ai confini del quartiere, mentre le strade carrabili interne sono a servizio dei negozi e dei garage.

Oltre ai compiti di riequilibrio funzionale e risanamento sociale legati all'ampia dotazione di servizi previsti, al nuovo intervento è affidato anche un ruolo di caratterizzazione formale capace di determinare un “polo urbano” nel disegno complessivo di quel settore di città, nel tentativo di diminuire la sensazione di lontananza dal centro e raggiungere quell'effetto urbano assente nella confusa periferia romana. La scelta di un edificio unico variamente articolato, che abbia un “segno forte” dal punto di vista architettonico, è suggerita anche dalle indicazioni del piano che, a differenza della maggior parte dei Piani di zona basati su di una densità territoriale relativamente bassa e su di un’elevata densità fondiaria, prevede una densità territoriale piuttosto alta (416 abitanti per ettaro) con la necessità di adottare tipi edilizi a prevalente sviluppo verticale.

Si è inoltre negli anni delle sperimentazioni alla stagione megastrutturale: costruendo edifici giganteschi, quasi dei nuovi monumenti suburbani, si cerca oltre che di risanare il tessuto senza regole delle periferie, anche di risolvere nell'edificio unitario tutti i caratteri della complessità urbana. La grande dimensione risponde poi all'emergenza della produzione economica in tempi rapidi di un gran numero di alloggi popolari, tentativo portato avanti proprio nei Piani di Zona.

Tuttavia le idee progettuali non sono state supportate nella realtà da un effettivo successo. Come purtroppo tanti altri casi analoghi, Vigne Nuove è percepito oggi come quartiere insicuro ed abbandonato dall'amministrazione. I presupposti del parziale insuccesso attuale di Vigne Nuove erano già presenti nella sua concezione: è indubbio che un insediamento di queste proporzioni, collocato all'epoca alle ultime propaggini della periferia, destinato alla fascia di popolazione meno abbiente e costruito con evidente economicità di materiali, ponga già alti rischi intrinseci di emarginazione; se si aggiunge la carenza di controllo, di gestione e di rinnovamento negli anni da parte delle autorità si ottiene senza fatica il quadro attuale.

Per quel che riguarda il rapporto degli edifici con il lotto, caratterizzato a livello morfologico da forti dislivelli, il progetto dal punto di vista planimetrico ha preferito limitare le relazioni con il terreno, sempre tenendo gli edifici ben separati da esso e senza tenere in particolare considerazione le specificità altimetriche del sito. In un lotto con una pendenza così forte il più delle volte sono necessari degli aggiustamenti o delle forzature nell'articolazione degli spazi: quella che in pianta è una linea dritta, nella realtà si trasforma in una linea inclinata, un percorso in piano si trasforma in una rampa oppure si deve troncare. Ciò avviene soprattutto lungo l’asse pedonale strutturale trasversale: finché il percorso si mantiene in piano la linearità è ben leggibile, ma quando deve superare la grande differenza di quota è costretto a spezzarsi e ad avvolgersi su se stesso in modo poco visibile e chiaro.

La lettura della direzionalità diventa ancora meno evidente quando l’asse passa sotto gli edifici residenziali, generando situazioni caotiche, con pilastri in mezzo al passaggio e varchi che portano ad abbandonarlo erroneamente. Ad esempio la cavea coperta, occupata al centro da un vano scala, si è trasformata da luogo di ritrovo ad occasione di degrado. Questa distorsione ha generato passaggi bui e labirintici, che spesso hanno portato a fenomeni di insicurezza, vandalismo ed incuria, fino al degrado ed alla chiusura dei servizi i cui percorsi di fruizione erano stati via via abbandonati.

Il rapporto con l’esistente poi ha incontrato grosse difficoltà nella sua traduzione reale. Indubbio catalizzatore visuale per l’imponenza e le peculiarità architettoniche, Vigne Nuove non è diventato l’attrattore sociale auspicato: lo scarso successo delle sue attrezzature si è accompagnato alla mancata realizzazione della connessione col costruito esistente, immaginata dai progettisti. Nel lotto adiacente a quello di Vigne Nuove, nelle immediate vicinanze del settore occidentale della spina dei servizi, nel 1990 sono state completate cinque torri residenziali Ater (per 364 alloggi in totale), su progetto di Aymonino, Chiarini, Mazzacurati e Prantera, che erano state finanziate fin dal 1978 sempre all'interno del PdZ n. 7 ter.

La parte di lotto adiacente, dove doveva sorgere un centro commerciale, non è mai stata completata e rimane attualmente uno spazio abbandonato tra i due tessuti: la passerella pedonale di collegamento che scavalca via Antonio De Curtis oggi rimane spezzata al di sopra della strada. Dal lato nord, invece, il fatto di non aver tenuto conto del dislivello del terreno ha reso inaccessibile dalla strada esterna l’area verde, che si ritrova infatti cinta da un muro, situata ad una quota ribassata ed è quasi priva di attraversamenti trasversali. Questa perimetrazione fisica ha rafforzato il senso di isolamento del parco interno, completando il quadro delle cause che hanno compromesso il buon esito della visione progettuale.

In merito proprio alla maglia delle attrezzature collettive, articolata attorno al percorso pedonale trasversale sopraelevato, viene prevista una dotazione significativa ed organizzata in modo lineare. Si tratta di edifici molto semplici ad 1 o 2 livelli, realizzati in cemento lasciato a vista, determinando una sequenza di spazi estremamente complessa che raggiunge un effetto urbano molto interessante. Oltre ad un edificio scolastico realizzato sulla testata est del percorso, che attualmente ospita la succursale di un Istituto Tecnico per il Turismo, era previsto che la fascia delle attrezzature comprendesse una serie di negozi, un edificio per i servizi residenziali (sale di riunione, biblioteca-emeroteca, uffici di gestione, ecc.), un asilo nido, una scuola materna ed elementare, un centro civico con i servizi socio-sanitari ed un centro commerciale. Al di sotto di uno degli edifici residenziali, a diretto contatto con gli impianti sportivi all'aperto, doveva essere collocata la palestra comunale, oggi una struttura privata.

Le attività del centro commerciale hanno sempre avuto difficoltà a funzionare e sono quasi tutte chiuse, essendo poco visibili dall'esterno, perciò lo spazio è malridotto ed i vani interni sono stati occupati da abitazioni, spesso appropriatesi anche dei percorsi di distribuzione. Anche gli altri servizi previsti hanno cambiato destinazione nel tempo e sono a malapena utilizzati: la scuola materna e l’asilo nido sono diventati un centro anziani ed un’unità riabilitativa infantile; i servizi sociali e consorziali sono anch'essi abitati ed ospitano la Comunità di Sant'Egidio (attualmente chiusa). Gli unici servizi che richiamano quotidianamente un gran numero di abitanti del quartiere sono il centro civico (con la ASL, la farmacia, un bar) ed il centro sportivo privato con palestra, anche se necessitano di un’adeguata manutenzione.

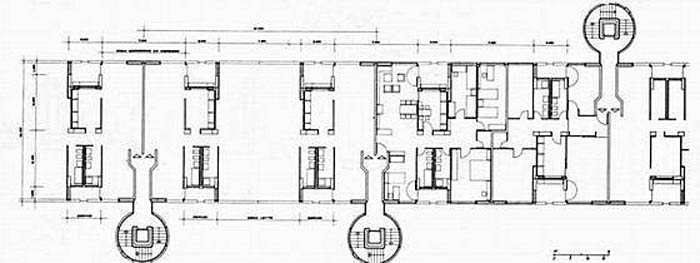

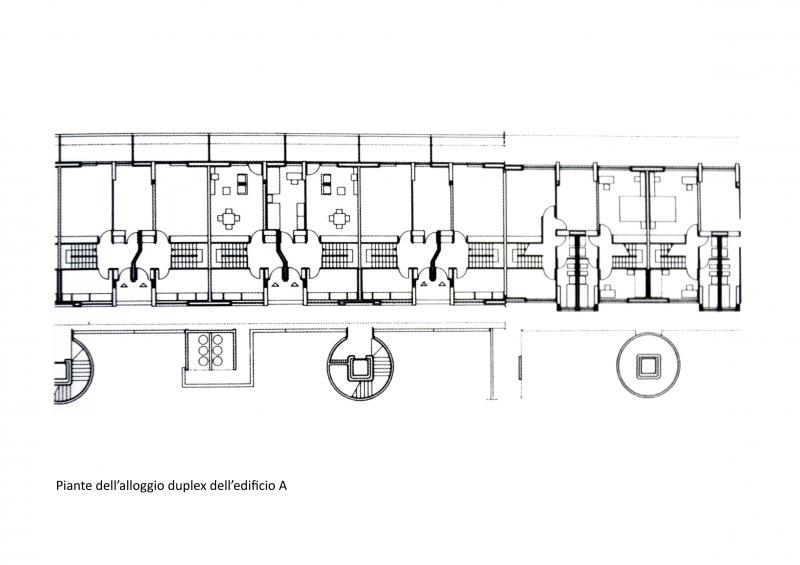

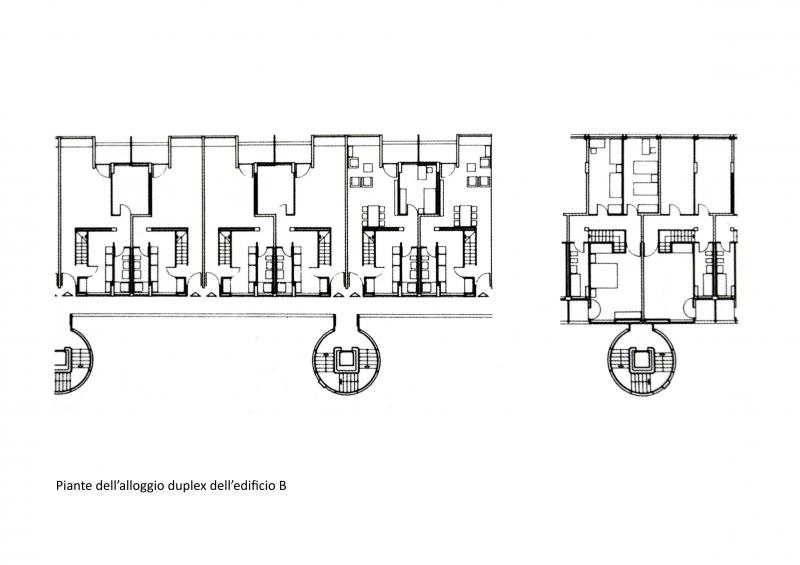

Il progetto si ricollega all'idea della città muraria, scandita dal ritmo delle torri: nella loro traduzione contemporanea, questi corpi esterni cilindrici al corpo di fabbrica evidenziano la differenza tra edilizia pubblica e privata, contenendo le scale e gli ascensori, e costituiscono dei dati fondamentali per una comprensione dell’alloggio. Per quel che riguarda la distribuzione planimetrica interna, le torri cilindriche, poste al di fuori dello spessore edificato, svincolano il corpo di fabbrica; l’aggregazione in linea degli alloggi, libera da costrizioni legate al vano scala, è invece misurata da una maglia strutturale scandita dal'alternarsi di una campata grande (7,5 m di interasse) e da una campata piccola (3 m).

All'interno di quest’ultima o ai suoi margini sono ricavati i bagni e le cucine con le relative tubazioni verticali, in una disposizione che si ripete per tutti i piani e per tutti i tipi di alloggio. La distribuzione verticale esterna e l’alternanza delle campate consentono quindi una maggiore libertà nella partizione dell’alloggio, in cui gli elementi separatori possono essere costituiti da armadi, setti murari o pannelli mobili. Un’impostazione che introduce, in modo controllato, i concetti di trasformabilità e adattabilità dell’alloggio; qualità che, per essere realmente applicate, presuppongono un coinvolgimento attivo degli utenti sia nella fase progettuale come in quella dell’assegnazione degli alloggi.

Nella fase esecutiva gli alloggi simplex, la gran parte di tutto l’intervento, sono stati suddivisi con partizioni tradizionali in muratura: si è ottenuto così uno schema usuale di aggregazione degli alloggi in linea, con due o tre camere da letto. L’alloggio simplex è misurato dalla sequenza trasversale loggia-bagni-cucina-loggia, che separa la zona letto dalla zona giorno, rendendolo aperto a diverse configurazioni.

Solo i primi due livelli dell’edificio A e gli ultimi due dell’edificio B sono occupati da alloggi duplex distribuiti da un percorso pensile, che sembrano essere quasi un esercizio didattico dimostrativo. Nel primo caso la scala di collegamento interna è perpendicolare alle campate strutturali e non comporta variazioni strutturali rispetto ai livelli superiori; nel secondo caso la scala interna, parallela alle strutture portanti, sbarca al piano superiore dopo aver superato un pianerottolo ad angolo e comporta delle variazioni strutturali degli ultimi due livelli dell’edificio. La distribuzione interna è simile nelle due varianti ed è caratterizzata dall'avere, ogni due alloggi, una camera da letto allo stesso piano del ballatoio di accesso. Si tratta di una revisione dello schema economico e popolare dell’alloggio duplex che generalmente separa zona giorno e zona notte sui due livelli e che dimostra una certa attenzione a modi di vita reali focalizzata sull'utenza debole.

Il succedersi di campate grandi e di campate piccole, quest’ultime evidenziate all’esterno con l’inserimento di logge, determina il ritmo dei prospetti. La continuità orizzontale delle finestre a nastro è interrotta da una lunga fessura verticale in corrispondenza dell’asse delle logge, che forma un disegno dai forti toni chiaroscurali. La struttura portante è realizzata con telai in cemento armato mentre le tamponature esterne sono in pannelli di cemento e graniglia di marmo rosato che conferiscono il tipico colore al quartiere. Le testate, molto ben risolte dal punto di vista architettonico, sono in cemento lasciato in vista. Gli infissi sono in acciaio verniciato. In questo caso vengono adottati quindi dei moderni sistemi di prefabbricazione, giunti però in ritardo in Italia e già superati altrove, che hanno permesso la produzione in serie dei componenti, un’elevata standardizzazione ed una notevole rapidità del cantiere.

Un edificio di soli due piani (indicato in planimetria con la lettera D), ai piedi dell’edificio B, secondo il progetto è riservato ad anziani e handicappati.

Ancora oggi l'80% delle abitazioni sono in affitto all'Ater.

Info

- Progetto: 1972 - 1972

- Esecuzione: 1973 - 1979

- Committente: IACP - Istituto Autonomo Case Popolari di Roma

- Proprietà: Proprietà pubblica

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Enrico | Censon | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Paolo | Cercato | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=42752&RicProgetto=architetti | NO |

| Bruno | Conti | Progetto Impianti | Progetto | NO | ||

| Giovanni | De Rossi | Computista | Progetto | NO | ||

| Vittorio | Feroldi De Rosa | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||

| Marcello | Indiati | Progetto Impianti | Progetto | NO | ||

| Emilio | Labianca | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Alfredo | Lambertucci | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=131216 | NO |

| Valerio | Moretti | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Carlo | Odorisio | Computista | Progetto | NO | ||

| Studio | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | http://www.studiopassarelli.it/ | SI |

| Fausto | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Vincenzo | Passarelli | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-passarelli_%28Dizionario-Biografico%29/ | NO |

| Lucio | Passerelli | Coordinatore | Progetto | NO | ||

| Lucio | Passerelli | Progetto architettonico | Progetto | SI | ||

| Emanuele Filiberto | Radogna | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||

| Alessandro | Samuelli Ferretti | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||

| Claudio | Saratti | Progetto architettonico | Progetto | NO |

- Strutture: cemento armato

- Materiale di facciata: pannelli prefabbricati pesanti

- Coperture: piana

- Serramenti: metallici

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: -

- Particella: -

Note

- Superficie complessiva dell’intervento: 77.360 mq (quasi 8 ettari) - Abitanti insediati: 3333, in 524 alloggi - Densità territoriale: 416 abitanti per ettaro (piuttosto alta rispetto a tutti gli altri Piani di Zona)

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Jacobelli Paolo | 1974 | Il momento concreto dell'architettura della città | Capitolium n. 4 | 59-72 | No | |

| 1978 | I piani di zona: 1964-1978 | Casabella n. 438 | 22-27; 28-29 | Si | ||

| De Guttry Irene | 1978 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 100 | No |

| Carini Alessandra, Ciammitti Mario, Farina Roberto, Guidotti Andrea, Lomi Egidio, Masè Amos, Nuti Franco, Trebbi Giorgio | 1978 | Housing in Europa. Seconda parte 1960-1979 | Luigi Parma | Bologna | 294-295 | No |

| 1978 | L'Industria delle Costruzioni n. 77 | Si | ||||

| 1979 | Roma Vigne Nuove | Edilizia popolare n. 151 | 65-71 | No | ||

| Melograni Carlo | 1982 | Lastre su Perni multipli. Complesso residenziale IACP vigne nuove a Roma | L'Architettura. Cronache e Storia n. 315 | 6-23 | Si | |

| Rosa Giancarlo | 1982 | Realtà, Disegno, Forma. Architetture di Alfredo Lambertucci | Kappa | Roma | 92-110 | No |

| Lenci Sergio | 1983 | 1977: I.A.C.P. Vigne nuove, in Lucio Passarelli e lo Studio Passarelli | Dedalo | Bari | 87-95 | Si |

| Rossi Piero Ostilio | 1984 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1984 (I ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 194 | Si |

| Acocella Alfonso | 1984 | Architettura italiana contemporanea. Gli anni ’70 | Alinea | Firenze | No | |

| Pietrangeli Papini Luigi | 1986 | Analisi degli interventi dell'Iacp di Roma sotto l'aspetto della loro funzione promozionale rispetto alla cultura edilizia, in Costa Mario (a cura di), Tra cronaca e storia. Contributi critici e realtà operativa | Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Roma | Roma | 47-122 | No |

| Muratore Giorgio, Capuano Alessandra, Garofalo Francesco, Pellegrini Ettore | 1988 | Italia. Gli ultimi trent'anni | Zanichelli | Bologna | 350; Scheda n. 99 | No |

| Rossi Piero Ostilio | 1991 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1991 (II ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 184 | No |

| Polano Sergio | 1991 | Guida all'architettura italiana del Novecento | Electa | Milano | 460-461 | No |

| Sgarbi Vittorio | 1991 | Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai giorni nostri | Bompiani | Milano | 138 | No |

| Bossalino Franca, Cotti Alessandro (a cura di) | 1992 | Roma Anni Novanta. L'edilizia residenziale pubblica e la nuova forma della città | Sapere 2000 | Roma | 58-61 | No |

| Lambertucci Alfredo (a cura di) | 1993 | Alfredo Lambertucci. Progetti e architetture 1953-1993 | Editori riuniti | Roma | No | |

| Costanzo Michele | 1995 | Alfredo Lambertucci. La strategia del canto fermo | Edilizia popolare n. 239 | 12-32 | No | |

| Panella Raffaele (a cura di | 1995 | Piazze e nuovi luoghi collettivi di Roma | Palombi | Roma | No | |

| Ippolito Achille Maria | 1996 | Il Vuoto Progettato | Palombi | Roma | 41 | No |

| Rossi Piero Ostilio | 2000 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2000 (III ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 184 | Si |

| Remiddi Gaia, Greco Antonella, Bonavita Antonella, Ferri Paola | 2000 | Il moderno attraverso Roma. 200 architetture scelte | Paolombi | Roma | Scheda Q164 | Si |

| De Guttry Irene | 2001 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 100; 110 | No |

| Olmo Carlo | 2001 | Dizionario dell'architettura del XX secolo, vol. 5 | Allemandi | Torino-London | 29 | No |

| Lenci Ruggero | 2006 | Studio Passarelli. Cento anni cento progetti | Electa | Milano | 186-191 | Si |

| Muratore Giorgio | 2007 | Roma.Guida all'architettura | L'Erma di Bretschneider | Roma | 42 | No |

| Di Giorgio Giorgio | 2011 | L'alloggio ai tempi dell'edilizia residenziale | Edilstampa | Roma | 126-133 | No |

| Rossi Piero Ostilio | 2012 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 184 | Si |

| Rossi Piero Ostilio (a cura di) | 2016 | Viaggio in Italia. L'Italia centrale | Metamorfosi n. 1 | 90-91 | Si |

Fonti Archivistiche

| Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |

|---|---|---|---|---|

| Fondo Studio Passarelli | Studio Passarelli | MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma | Piano per l’Edilizia Economica e Popolare IACP in Via di Vigne Nuove, Roma | |

| Archivio Alfredo Lambertucci | Alfredo Lambertucci | Fondo privato | Complesso residenziale IACP Vigne Nuove, Roma |

Criteri

| 1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Piano per l'Edilizia Economica e Popolare in via di Vigne Nuove | Visualizza |

| Ater Roma | Visualizza |

| MAXXI Patrimonio - Studio Passarelli | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Roma "Sapienza"

Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi

Scheda redatta da

creata il 31/12/2012

ultima modifica il 27/02/2025

Revisori:

Alberto Coppo 2021