MENSA E SERVIZI PER LA TECNITUB

Scheda Opera

- Comune: Podenzano

- Denominazione: MENSA E SERVIZI PER LA TECNITUB

- Indirizzo: via G.B. Bodoni 16

- Data: 1964 - 1968

- Tipologia: Edifici per la ristorazione

- Autori principali: Ignazio Gardella

Descrizione

L’edificio rappresenta uno degli esiti della collaborazione dei due progettisti, che realizzano circa negli stessi anni, altri importanti edifici per uffici su commessa di grandi gruppi industriali, come la Kartell (1966) o l’Alfa Romeo (1967).

A Piacenza, forse per le minori dimensioni e forse perché leggermente antecedente rispetto ai due sopra citati, il progetto non presenta grandi contributi di innovazione tecnologica, ne l’applicazione di sistemi costruttivi speciali, adattati alla grande scala edilizia, in favore, piuttosto, del recupero di un’immagine domestica della fabbrica, come del suo centro terziario, già utilizzata in progetti per edifici produttivi, nel decennio precedente.

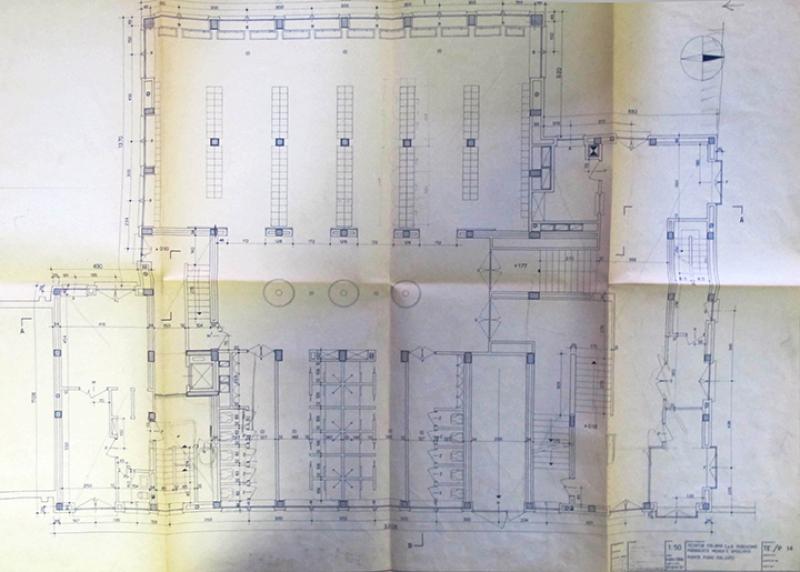

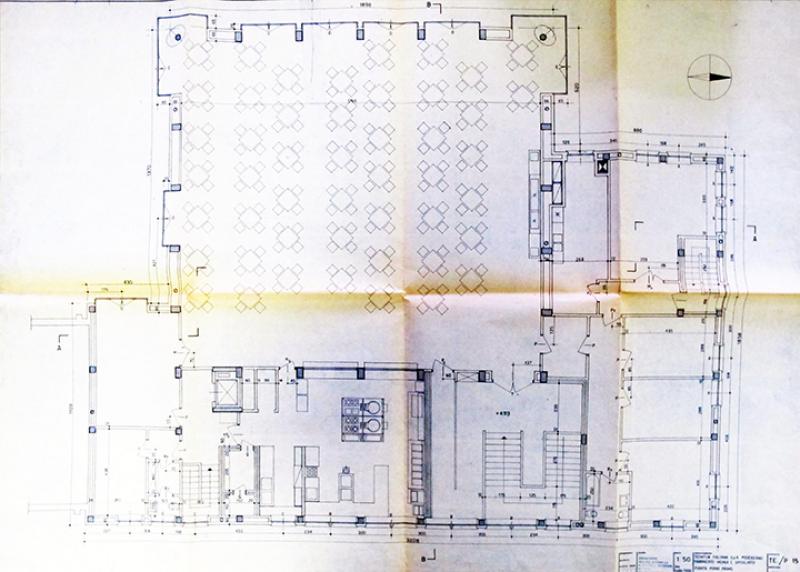

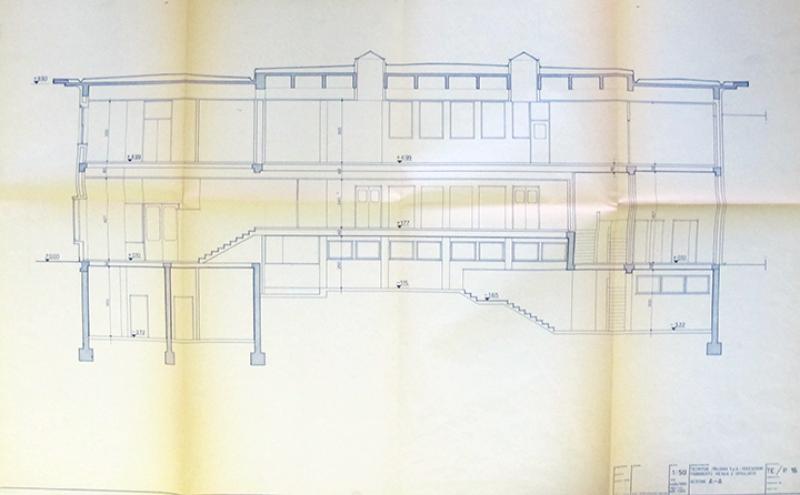

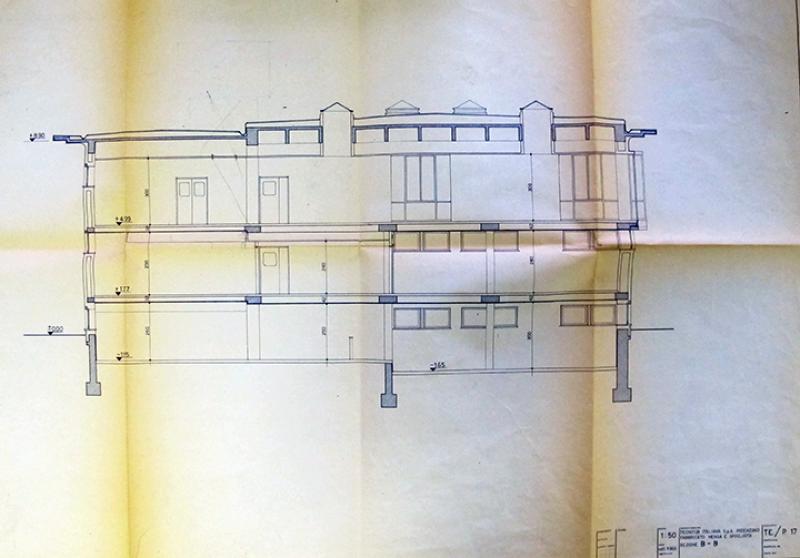

Il volume, composto di due corpi sfalsati tra loro, si presenta totalmente rivestito in mattoni faccia a vista, dall’attacco a terra fino al coronamento, in omaggio alla tradizione costruttiva locale.

Nel trattamento del prospetto si riconoscono elementi ricorrenti del linguaggio dell’architetto milanese, come gli inserti in pietra bianca a sottolineare la parte alta e bassa delle bucature, la finestratura a nastro “evocata” nella sequenza ravvicinata di normali finestre rettangolari e quadrate, l’accentuazione del coronamento della copertura, come necessità di chiudere il volume. A questo si aggiungono, come elemento non consueto del repertorio dei progettisti, le scatole di vetro al primo piano del fronte principale, rivisitazione moderna del tema del bow windows, con le quali, insieme al necessario contributo di illuminazione all’interno, si ottiene un ricercato effetto di sospensione mediante un elemento volumetrico profondamente in contrasto con la massa muraria dell’edificio.

(Matteo Sintini)

Info

- Progetto: 1964 -

- Esecuzione: 1966 - 1968

- Proprietà: Proprietà privata

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Anna | Castelli Ferrieri | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=19778 | NO |

| Ignazio | Gardella | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=60047 | SI |

- Strutture: cemento armato

- Materiale di facciata: laterizio

- Coperture: a falde in coppi

- Serramenti: metallici

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Stato Coperture: Buono

- Stato Serramenti: Buono

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: -

- Particella: -

Note

Ignazio Gardella (Milano, 1905 – Oleggio, 1999) si laurea in ingegneria al Politecnico di Milano nel 1928, per poi ottenere quella di Architettura nel 1949 allo IUAV di Venezia. Tra le due guerre lavora a numerosi concorsi di architettura e diversi progetti realizzati in collaborazione con il padre, Arnaldo Gardella. Alla morte di quest'ultimo, continua a svolgere l’attività professionale, in particolare a Milano ed Alessandria. Negli anni '30 intraprende viaggi in tutta Europa, con lo scopo di conoscere l'architettura moderna dei paesi europei, entrando in contatto diretto con l'ambiente culturale tedesco e scandinavo in particolare. Il conflitto mondiale segna un periodo di transizione nella produzione dell’architetto che, al termine del conflitto, giunge a maturazione mettendo la sua attività al centro del dibattito in Italia e non solo, accreditando Gardella come uno dei protagonisti della cultura architettonico fino al termine della sua carriera. Fonda nel 1947 assieme a Luigi Caccia Dominioni e Corrado Corradi Dall'Acqua la ditta “Azucena”, che produce oggetti e mobilio fino al 1970. Importante è inoltre l'attività didattica di Ignazio Gardella, condotta interamente all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia dal 1949 al 1975. E’invitato nel 1985 da Rafael Moneo alla Harvard Graduate School of Design in qualità di Visiting Professor. Nel corso della sua lunga attività è stato insignito di diversi riconoscimenti alla carriera, tra i quali il Premio Olivetti per l'Architettura nel 1955, la Medaglia d'Oro conferita dal Presidente della Repubblica ai benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte nel 1977, e il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia, nel 1996. Tra i numerosi progetti si citano: Ampliamento della Villa Borletti a Milano (1933-36), Dispensario Antitubercolare di Alessandria (1934-38), Casa Tognella, detta Casa al Parco, a Milano (1946-53), Casa del Viticoltore a Pavia (1947), Case Borsalino ad Alessandria (1952), Casa alle Zattere a Venezia (1953-58), Mensa Olivetti nel complesso industriale di Ivrea (1958), Uffici Alfa Romeo ad Arese (1969), Facoltà di Architettura di Genova (1975-89), Teatro Carlo Felice a Genova (con Aldo Rossi, Bruno Reichlin e Angelo Sibilla, 1981-1990). Castelli Ferrieri, Anna, architetto, (Milano 1920-2006) Figlia di Enzo Ferrieri, uomo dai vivaci interessi culturali e fondatore della rivista "Convegno"; l'ambiente familiare incide sulla formazione di Anna, che vede la propria casa frequentata dai maggiori esponenti della letteratura italiana, tra cui Luigi Pirandello, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Comisso, Italo Svevo. Studia presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano e vi si laurea nel 1943; ancora studentessa, poi giovane neolaureata, lavora nello studio di Franco Albini, dove entra in contatto con il gruppo degli architetti che lavorano al piano di ricostruzione di Milano, da Bottoni a Rogers. Con Luciano Canella cura l'allestimento della Mostra del Mobile all'VIII Triennale di Milano (1947), ottenendo il Diploma d'Onore; vi partecipa, inoltre, con un letto per bambini e una poltrona in tubo d'acciaio, premiati con la Medaglia d'Oro: è solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti nel campo del disegno industriale. Sempre nei primi anni del dopoguerra apre uno studio a Milano e diviene caporedattrice di "Casabella- Costruzioni", nonché corrispondente per l'Italia di "Architectural Design"; grazie al lavoro presso "Casabella" conosce Ignazio Gardella, di cui diviene collaboratrice e poi associata, dal 1959 al 1973, rinunciando all'assistentato universitario con Piero Bottoni. Rinuncia solo momentanea, poiché, dal 1984 al 1986, insegna Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano e, dal 1987 al 1992, presso la scuola post universitaria Domus Academy. Partecipa alla stesura di diversi piani regolatori, tra cui quelli di Milano, Torino e Genova ed è autrice, tra i numerosi progetti architettonici realizzati, della mensa e degli uffici della Tecnitub a Podenzano (1966 e 1968) e della sede centrale della Kartell a Binasco (1966). Socia fondatrice del MSA è anche socia effettiva dell'INU e dell'ADI, di cui è presidente dal 1969 al 1971. Nel 1990, infine, fonda il gruppo di progettazione ACF Officina. (fonte SIUSA)

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Porta Marco (curatore) | 1985 | Ignazio Gardella (monografia) | Etas libri | Roma | 222 | Si |

Allegati

Criteri

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Dizionario biografico degli Italiani - Ignazio Gardella | Visualizza |

| Enciclopedia Treccani - Ignazio Gardella | Visualizza |

| SAN Archivi degli Architetti - Ignazio Gardella | Visualizza |

| Archivio Storico Fondazione Fiera Milano - Ignazio Gardella | Visualizza |

| Sistema Museale dell’Università di Parma - Ignazio Gardella | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: PaBAAC - Segretariato Regionale per l'Emilia RomagnaTitolare della ricerca: Università degli studi di Bologna Dipartimento di Architettura

Responsabile scientifico: Marco Pretelli

Scheda redatta da Matteo Sintini

creata il 31/12/2013

ultima modifica il 23/01/2025