PALAZZINA ZACCARDI IN VIA DE ROSSI

Scheda Opera

- Comune: Roma

- Località: Nomentano

- Denominazione: PALAZZINA ZACCARDI IN VIA DE ROSSI

- Indirizzo: Via Giovanni Battista De Rossi N. 12

- Data: 1950 - 1954

- Tipologia: Abitazioni plurifamiliari

- Autori principali: Mario Ridolfi, Wolfgang Frankl

Descrizione

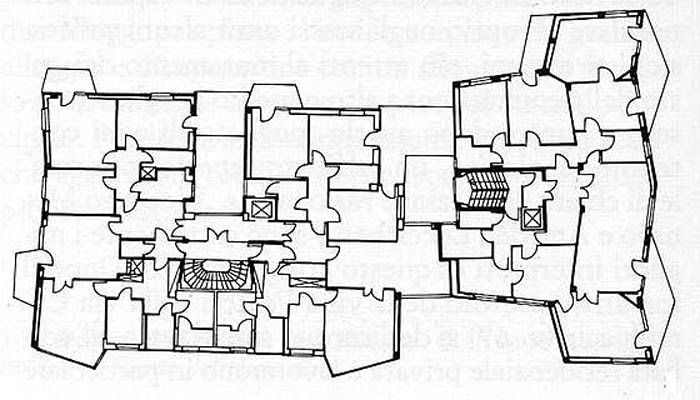

La palazzina Zaccardi sorge tra il 1951 e il 1954 a Roma, nel quartiere Nomentano, attestandosi ad angolo tra via De Rossi e via Bosio. Essa rappresenta la cristallizzazione della ricerca sulla planimetria di Ridolfi, portato al limite: l’ampiezza del lotto a disposizione e le ridotte dimensioni degli edifici circostanti, inducono ad articolare la nuova costruzione in due volumi collegati ma formalmente e funzionalmente indipendenti, secondo uno schema ad L che viene sottolineata all'esterno, grazie alla presenza di due corpi scala distinti. Si rompe così definitivamente la continuità dell'edificio, mantenute nell'edificio di via Ximenes grazie alla separazione e messa in contrapposizione della struttura aggregativa ed i rapporti con l'intorno. Ne risulta quasi la combinazione di una torre e di una linea, rilegate solo dalle alterazioni volumetriche operate sui due parallelepipedi. La forma inconsueta dell’edificio, scomposto e con un vuoto al centro, può ricordare la soluzione adottata da Luigi Moretti nella palazzina “il Girasole” nel quartiere Parioli a Roma. Arrivando da via Bosio, svoltato l’angolo, si ha subito la percezione di discontinuità nell'eterogeneità dei prospetti della palazzina con contrazioni e espansioni plastiche. Illuminate dal sole le facciate creano un forte gioco di ombre ed accentuano le variazioni di luce.

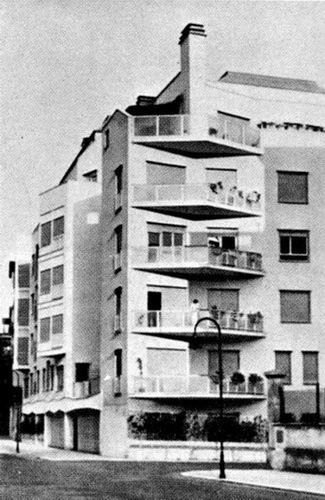

Il progetto suscita lo scetticismo di Zevi, che vi vedeva non a torto, un disimpegno rispetto alle palazzine degli anni Trenta. La Palazzina Zaccardi mostra un Ridolfi inquieto, alla ricerca di una espansione del proprio bagaglio linguistico dopo l'esperienza della palazzine di Via Ximenes, dove sperimenta per la prima volta etimi scandinavi, dove aveva già realizzato un edificio d'angolo fratturato in due corpi relativamente indipendenti per la necessità di rispettare e sfruttare le norme di piano. I due complessi dell’edificio Zaccardi si sviluppano su sei piani e sono arretrati rispetto alla strada su cui si apre il comune atrio di accesso. L’entrata sovrastata da una facciata bianca è una sorta di fenditura che funge da cerniera tra i due corpi di fabbrica: essi sono collegati attraverso la grande trave in calcestruzzo armato che, distinguendo l’ingresso, ricorda il basamento classico. La profondità dell’atrio d’accesso è sottolineata dalla vetrata che corre lungo il piano terra, che permette di avere una completa visibilità dall'esterno della hall ma non lascia entrare troppa luce all'interno dell’ingresso. Una volta entrati è ancora molto forte il senso di varietà e molteplicità nei materiali e nei colori adottati, sia per il pavimento sia nella scala di accesso al complesso più grande.

La presenza delle due scale indipendenti nell'atrio comune consente un'articolazione più compatta delle piante, un risparmio evidente su corridoi e disimpegni, una distribuzione razionale all'interno dell'abitazione. Alla compattezza degli spazi interni corrisponde negli esterni il carattere frammentario e plastico dei due volumi. Sulla combinazione già fratturata di torre e linea si innestano alcuni motivi di trattamento delle facciate che progressivamente alterano, dall'interno verso l'esterno, quei caratteri di compostezza e pacata consequenzialità propri del ragionamento razionale. Il volume in linea è impostato su una maglia ortogonale, l'altro su di un asse-simmetria.

La porzione su via De Rossi, all’esterno tinteggiata in ocra, presenta due appartamenti per piano, quasi simmetrici rispetto al corpo scala, ed articola la facciata con l'aggetto obliquo delle pareti dei soggiorni, la sospende da terra e la appoggia sulla trave di cemento dell’ingresso a profilo spezzato e poi interrotto. Il fronte su via Bosio, di color rosa “pallido”, si dispone come edificio di testata, ha un solo grande alloggio per piano ed è caratterizzato da un fronte simmetrico ed ampio, segnato dagli aggetti dei balconi a punta, che collegano le due camere da letto alla zona giorno ed alla camera padronale. Esposto a sud-ovest risulta particolarmente illuminato nelle ore più calde della giornata, ma la soluzione dei terrazzi romboidali sporgenti è funzionale per mediare il soleggiamento diretto. L’edificio termina in alto con dei terrazzi e due ampi attici, con il coronamento del tetto a cappa.

In questo edificio traspare una particolare attenzione per il dettaglio, tipica nel linguaggio di Ridolfi. L'irrequieto elenco geometrico di distorsioni si accompagna ad un nutrito elenco di elementi secondari quali la copertura a cappa in mosaico di vetro, le decorazioni a smalto ceramico sulle fioriere a cestino dei balconi opera dello scultore Leoncillo - riprese sul pavimento dell’atrio -, che determinano un forte gioco chiaroscurale insieme alla forma romboidale dei balconi, l’intreccio tridimensionale dei ferri nei cancelli degli accessi carrabili, il disegno degli infissi. Questi elementi, accordando tutti esuberanza plastica e sapienza tecnica, diventano, oltreché motivi ricorrenti delle opere successive dello stesso autore, elementi linguistici di larga diffusione nella produzione corrente e perciò esposti ad un forte rischio di impoverimento. La cura per i dettagli costruttivi e architettonici non è casuale, ma sottolinea la volontà di rivalutare idealmente l’aspetto artigianale del mestiere ed è strettamente legato all'esperienza manualistica di Ridolfi e Frankl.

Per capire l’origine di queste scelte occorre tornare alla seconda metà degli anni ‘30 del ‘900, quando i cambiamenti nella politica culturale del regime mettono in crisi il ruolo degli architetti costretti ad adattarsi alle scelte delle istituzioni; è allora che Ridolfi passa gradualmente da una struttura compositiva basata sul ruolo dominante dell’inviluppo volumetrico, come quello di Piazza Bologna, a una scomposizione analitica del progetto. La struttura a vista su via De Rossi, come gli infissi in acciaio e le pareti in stucco, ricordano l’influenza razionalista degli autori, ma nonostante ciò la palazzina è significativa nell'esperienza neorealista del dopoguerra per una compresenza di vari linguaggi, che tendono verso una soluzione più organica e vernacolare. Significativa nella Zaccardi è l'ala verso via Bosio, dove emerge la singolare interpretazione che Ridolfi dà all'organicismo: la trasformazione dell'oggetto edilizio nell'immagine di un essere vivente poiché “la gioia nostra, del nostro mestiere, è quella di far vivere le cose, e direi che siano anche graficamente nelle loro espressioni soddisfacenti. Anche dal punto di vista visivo che parlino, che respirino“. L'aspirazione a personificare l'architettura ha un'origine nelle radici romane di Ridolfi.

Questa palazzina rappresenta il primo risultato compiuto in quel processo di degenerazione del codice razionalista già reso attivo in diverse opere precedenti. Con questo progetto Ridolfi ritorna all'edilizia per il ceto medio, dopo una serie di vicende storiche (quali il Tiburtino, il lavoro al Manuale dell'Architetto, il quartiere INA-Casa a Cerignola in un clima di dopoguerra e ricostruzione) che hanno accelerato il processo disgregativo della forma razionale e che soprattutto rendono non più praticabile quel “lirico distacco“ raggiunto con le prime e vicine palazzine ai Parioli. Sono le stesse condizioni del momento, in cui Ridolfi si immerge, quasi identificandosi con esse, a produrre la differenza. Diversi sono i committenti: non più l'alta borghesia, ma solo dei borghesi, con più soldi di altri, che aspiravano al possesso di un appartamento, magari con doppi servizi e salone; e soprattutto medi e piccoli costruttori, che adesso nella palazzina hanno la fonte del loro maggior profitto. Diverse sono le condizioni del cantiere: più approssimativo, meno strutturato, e dominato dall'ansia di chiudere presto per spostarsi velocemente altrove; diversi i materiali (in genere più poveri) ed il grado di finitura delle opere edilizie. Uno scenario in definitiva dove le condizioni per esercitare il mestiere dell'architetto sono meno gratificanti, più improbabili e per nulla sofisticate, ma pur sempre reali.

Di tutte le palazzine romane di Ridolfi e Frankl, la Zaccardi è l'unica che abbia esercitato una certa influenza come modello, favorendo la diffusione di quel lessico (il balcone a pizzo, l'andamento zigzagante delle pareti, l'articolazione delle strutture in cemento armato), con cui poi a finito per identificarsi l'espressione più deteriore delle deboli idee che erano dietro i programmi dell'Associazione Per l'Architettura Organica.

Info

- Progetto: 1950 -

- Esecuzione: 1951 - 1954

- Committente: Società RER

- Proprietà: Proprietà privata

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Wolfgang | Frankl | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=40722 | SI |

| Mario | Ridolfi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=32832 | SI |

| Impresa | Zaccardi | Impresa esecutrice | Esecuzione | NO |

- Strutture: cemento armato

- Materiale di facciata: intonaco

- Coperture: mista

- Serramenti: metallici

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Stato Coperture: Buono

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: -

- Particella: -

| Codice ICCd | Ubicazione | Tipologia | Soggetto | Autore | Materia Tecnica | Stato di Conservazione | Restauri |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ringhiere dei balconi | Corrimano | Decorazioni in ceramica | Leoncillo | Ceramica | Discreto |

Note

Cronologia dell'opera: - Febbraio-Marzo 1950: elaborazione del progetto generale in scala 1:100 e degli infissi standard (finestre, porte-finestre e porte interne) - Marzo-Aprile 1950: elaborazione del progetto esecutivo in scala 1:50 - Maggio-Settembre 1950: redazione dei dettagli (infissi speciali del soprattico, dei balconi di servizio, delle scale, dell'androne, le ringhiere, le recinzioni e tutte le altre opere in ferro) - fine del 1950 e 1952-1954: arredi dell'appartamento Zaccardi

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1952 | Palazzina in Roma | Metron n. 44 | 38-51 | Si | ||

| Pagani Carlo | 1955 | Architettura italiana oggi | Hoepli | Milano | 82-83 | No |

| Monti Guglielmo | 1974 | Le palazzine romane | Controspazio n. 3 | 26-37 | No | |

| 1974 | Intervista | Controspazio n. 3 | 2 | No | ||

| Portoghesi Paolo | 1975 | Palazzina romana | Casabella n. 407 | 18-25 | No | |

| De Guttry Irene | 1978 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 84 | No |

| Cellini Francesco, D'Amato Claudio, Valeriani Enrico (a cura di) | 1979 | Le Architetture di Ridolfi e Frankl | De Luca | Roma | 61 | No |

| Rossi Piero Ostilio | 1984 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1984 (I ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 87 | Si |

| Brunetti Fabrizio | 1985 | Mario Ridolfi | Alinea | Firenze | 71-73 | No |

| Ciancarelli Luca | 1990 | La palazzina romana degli anni Cinquanta. Tipi e miti | Metamorfosi n. 15 | 28-32 | No | |

| Rossi Piero Ostilio | 1991 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1991 (II ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 86 | Si |

| Sgarbi Vittorio | 1991 | Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai giorni nostri | Bompiani | Milano | 222 | No |

| Touring Club Italiano | 1993 | Guida d'Italia. Roma | Touring | Milano | 729 | No |

| Bellini Federico | 1993 | Mario Ridolfi | Laterza | Roma-Bari | 75-76; Tavole 102-105 | No |

| Andreani Carmen | 1996 | Palazzine romane di Mario Ridolfi: dalla Rea alla Zaccardi, alterazione distorsione e corruzione della figura razionalista | Rassegna di architettura e urbanistica n. 89-90 | 122-129 | Si | |

| Palmieri Valerio | 1997 | Mario Ridolfi. Guida all'architettura | Arsenale | Venezia | 78-79; Scheda n. 34 | No |

| Remiddi Gaia, Greco Antonella, Bonavita Antonella, Ferri Paola | 2000 | Il moderno attraverso Roma. 200 architetture scelte | Palombi | Scheda P154 | Si | |

| Rossi Piero Ostilio | 2000 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2000 (III ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 86 | Si |

| Morresi Manuela | 2000 | «Questo è il vantaggio dell'artigianalità mentale». Mario Ridolfi: l'individuo | Casabella n. 684-685 | 50-59 | No | |

| De Guttry Irene | 2001 | Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi | De Luca | Roma | 84 | No |

| Olmo Carlo | 2001 | Dizionario dell'architettura del XX secolo, vol. 5 | Allemandi | Torino-London | 233 | No |

| Cellini Francesco, D'Amato Claudio | 2003 | Mario Ridolfi all'Accademia di S. Luca | Graffiti | Roma | 114-118 | Si |

| Cellini Francesco, D'Amato Claudio | 2005 | Le architetture di Ridolfi e Frankl | Electa | Milano | 54-55; 204-205 | Si |

| 2005 | L'abitare borghese | Controspazio n. 114-115 | 92-135 | No | ||

| Monti Guglielmo | 2005 | Le palazzine romane | Controspazio n. 111-112 | 122-133 | No | |

| Muratore Giorgio | 2007 | Roma. Guida all'architettura | L'Erma di Bretschneider | Roma | 197 | Si |

| Santuccio Salvatore | 2008 | La fiera delle vanità. La variante generale del 1942, in Mezzetti Carlo (a cura di), Il disegno della palazzina romana | Kappa | Roma | 74-103 | No |

| Rossi Piero Ostilio | 2012 | Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.) | Laterza | Roma-Bari | Scheda n. 86 | Si |

| Passeri Alfredo | 2013 | Palazzine romane. Valutazione e fattibilità del progetto di conservazione | Aracne | Roma | 718-731 | Si |

Fonti Archivistiche

| Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |

|---|---|---|---|---|

| Fondo Ridolfi Frankl Malagricci | Mario Ridolfi, Wolfgang Frankl | Accademia Nazionale di San Luca, Roma | Palazzina Zaccardi a Roma |

Criteri

| 1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |

| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Palazzina Zaccardi a Roma | Visualizza |

| Fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci | Visualizza |

| SAN Archivi degli Architetti - Mario Ridolfi | Visualizza |

| Dizionario biografico degli Italiani - Mario Ridolfi | Visualizza |

| Enciclopedia Treccani - Mario Ridolfi | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Roma "Sapienza"

Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi

Scheda redatta da

creata il 31/12/2012

ultima modifica il 28/02/2025

Revisori:

Alberto Coppo 2021