CARCERE GIUDIZIARIO DI REBIBBIA

Scheda Opera

- Comune: Roma

- Località: Ponte Mammolo

- Denominazione: CARCERE GIUDIZIARIO DI REBIBBIA

- Indirizzo: Via Bartolo Longo, via Raffaele Majetti, via Tiburtina

- Data: 1959 - 1971

- Tipologia: Edilizia carceraria

- Autori principali: Sergio Lenci

Descrizione

L’architetto Sergio Lenci è stato protagonista nel dopoguerra della vicenda più lunga, significativa ed impegnativa nel campo dell’architettura carceraria. Egli si è occupato di progettare diversi edifici detentivi, come la casa circondariale di Rebibbia (1959), il carcere mandamentale di Rimini (1967), la casa circondariale di Spoleto (1970), la casa Circondariale di Livorno (1974). Con la progettazione degli edifici carcerari Lenci completa la sua ricerca sui temi architettonici della Giustizia, che lo aveva visto impegnato in più circostanze anche sul tema del Palazzo di Giustizia. Acquisisce una conoscenza diretta del patrimonio edilizio carcerario grazie al lavoro svolto dal 1952 presso l’ufficio tecnico della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, dove si occupa della condizione delle carceri, tema che stava emergendo drammaticamente in quegli anni. Le sue prime riflessioni sulle esigenze di un carcere moderno derivano innanzitutto dall'esperienza maturata nei sopralluoghi nella realtà di questi edifici, dove aveva avuto modo di individuare tutti quegli elementi che li rendevano spazi infernali e diabolici. Trae quindi una serie di indicazioni prioritarie per la progettazione, dall'applicazione dei criteri dell’igiene edilizia in termini di aerazione, luminosità e facilità di manutenzione all'inserimento degli edifici nel verde per il mantenimento di un rapporto con la natura, alla previsione di una giusta distanza tra gli affacci delle celle per evitare l’utilizzo di schermature alle finestre per impedire l’introspezione.

Nell’area di Rebibbia il regime fascista aveva previsto nel 1936 la costruzione di un complesso carcerario monumentale da affiancare alle grandi realizzazioni della Città Universitaria e della zona E42, per ospitare 6.500 detenuti. L’idea di costruire una struttura di queste dimensioni scaturisce da un lato dalla necessità di risolvere la situazione degli edifici penitenziari, situati nel centro storico della città ed ormai non più in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, dall'altro la volontà di realizzare delle economie sia di tipo finanziario che gestionale. Di quel progetto generale del 1938 redatto dal Genio Civile, nel 1954 erano stati completati solo il carcere femminile (tutt'oggi in funzione) ed il carcere penale maschile. Quel primo progetto, dopo molti studi e ricerche, nel 1959 viene completamente abbandonato e si decide di progettare un nuovo complesso con una capienza complessiva di 1800 detenuti.

Nel progetto per il nuovo carcere di Rebibbia dello stesso anno, Lenci ha la prima concreta opportunità di impegno progettuale sul tema¸ occasione che gli permette di dare un importante contributo all'architettura carceraria. Gli viene richiesta dapprima una consulenza per la costruzione del nuovo istituto e poi successivamente gli viene conferito l’incarico di progettazione dal Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria, Nicola Reale. I lavori cominciano nel 1965 e si concludono 12 anni più tardi, nel 1971.

Alcune proposte di Lenci, come quella di realizzare due istituti indipendenti seppure vicini, non vengono accolte, mentre viene adottata la sua principale innovazione di carattere tipologico rispetto alla tradizione carceraria, fino ad allora incentrata prevalentemente sul sistema a ballatoi a più piani affacciati su uno spazio vuoto centrale, talvolta schermato con reti protettive. Si tratta di riferimenti che rimandano ad altre tipologie edilizie, come gli spazi della penitenza religiosa e quelli del controllo sul lavoro industriale. Lenci riguardo a questo aspetto attinge ad altri riferimenti: in relazione agli edifici cellulari, prende direttamente spunto dalle architetture dei campus universitari, visitati in Danimarca; per le strutture di servizio collettivo, dagli edifici di Alvar Aalto; per gli edifici esterni, dall'architettura di Le Corbusier e dal linguaggio del razionalismo italiano.

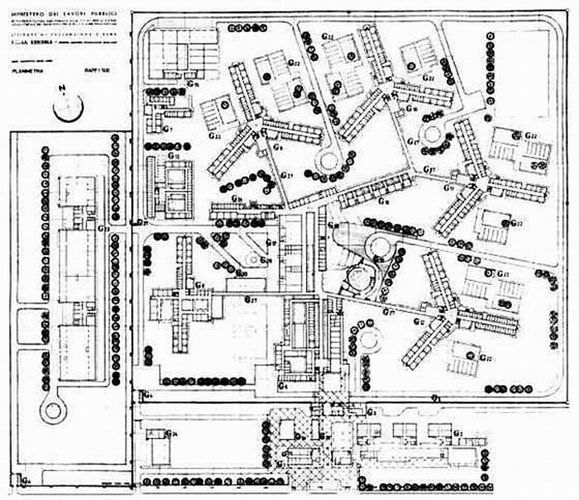

Questo complesso carcerario è racchiuso da un recinto di forma pressoché quadrangolare, con accessi in via Bartolo Longo, via Raffaele Majetti e via Tiburtina. Comprende quattro istituti di pena differenti e completamente autonomi (tre maschili ed uno femminile), in ciascun dei quali trovano spazio gli uffici, i servizi per i dipendenti e le diverse sezioni per la custodia dei detenuti. Nell'istituto femminile è presente anche un edificio specifico per la reclusione delle detenute madri con figli piccoli, autorizzati a risiedere insieme alla madre fino al compimento del terzo anno di età.

I quattro edifici cellulari, progettati in muratura tradizionale con laterizi a vista, si compongono di tre piani e in pianta si configurano come dei blocchi a tre bracci contenenti le celle. Ogni braccio comprende un soggiorno comune, il servizio di doccia e di barberia, l’infermeria e la sala colloquio, in modo tale da poter rendere autonomi i detenuti almeno per lo svolgimento delle attività quotidiane. Lenci propone di suddividere la zona detentiva in padiglioni separati, ciascuno dei quali in grado di ospitare sezioni specifiche e distinte per differenti categorie di detenuti. Per questo scopo è funzionale la scelta di realizzare dei padiglioni su tre livelli basati sullo schema radiale, nei quali ciascuno dei tre bracci ospita 50 posti letto, secondo quanto stabilito da un gruppo di esperti.

L’angolo che separa i bracci dei padiglioni è stato studiato attentamente dall’architetto per evitare l’impiego di schermature davanti alle finestre delle celle, per impedire l’introspezione e contemporaneamente per garantire un’adeguata illuminazione e ventilazione degli ambienti interni. Questo tipo di organizzazione è sicuramente la più importante innovazione tipologica introdotta, che viene successivamente acquisita come prassi dall'Amministrazione penitenziaria, fino ad abbandonare definitivamente l’organizzazione a ballatoio.

I vari corpi di fabbrica che compongono il complesso, sono disposti nel lotto quadrangolare in modo da realizzare un'articolazione capace di riproporre la varietà, la diversità e le differenze tipiche di una struttura urbana, al fine di creare viste prospettiche diversificate ed eliminare l’effetto di monotonia e serialità caratteristico dei penitenziari tradizionali. Questo obiettivo viene perseguito organizzando i diversi spazi per le attività collettive (accettazione, colloqui, scuola, chiesa, assistenti sociali, ecc.), che sono collegati ai padiglioni detentivi tramite un sistema di gallerie coperte, concepite come strade di una possibile città. L’edificio delle attività collettive e amministrative si configura come un edificio a piastra, al cui interno sono ricavate corti di diversa dimensione che illuminano gli ambienti e creano un rapporto diretto tra interno ed esterno. L’edificio dei servizi comuni è anche il primo spazio all'interno del muro di cinta nel quale vengono condotti i detenuti al loro arrivo e dove si incontrano i familiari e pubblici ufficiali durante colloqui e visite. Lenci dedica particolare attenzione alla progettazione dell’ingresso e, come lui stesso ha scritto, si preoccupa “di accentuare il significato ed il segno dell’ingresso del complesso penitenziario e, nello stesso, tempo [...] evitare che esso avvenisse attraverso un buco nella facciata o attraverso un banale cancello inserito in una cinta muraria, come tradizionalmente avviene” (S. Lenci 2000)

Fuori dal muro di cinta sono collocati il fabbricato per la direzione e la caserma degli agenti, mentre al di là della strada di accesso si trovano gli edifici residenziali destinati alle famiglie del personale. Il fabbricato per la direzione è posizionato a cavallo del passaggio d’ingresso, in modo da creare un sistema di accesso più articolato, attraverso una corte e una successiva piazzetta, e da filtrare il rapporto tra l’esterno e l’interno, tradizionalmente affidato unicamente ad un cancello sul muro di cinta.

Oltre che nella conformazione degli spazi, anche in altri aspetti dell’architettura detentiva Lenci cerca di manifestare una più consapevole attenzione verso la limitazione del contenuto afflittivo dello spazio carcerario. Progetta infatti un sistema del verde con 12.000 alberi piantati nelle aree libere dall'edificato e cerca di affermare una dignità complessiva della struttura attraverso la cura di una serie di dettagli, a partire dal disegno di un elemento così simbolicamente importante come il cancello di ingresso alla collocazione di alcune opere artistiche all'interno del complesso.

Nei primi anni del suo funzionamento, il carcere di Rebibbia, come anche quello di Sollicciano, vede l’aggiunta di opere ulteriori che hanno parzialmente modificato il progetto originario, come ad esempio l’inserimento per lungo tempo di alcune sezioni di massima sicurezza. Gli anni dell’emergenza carceraria, iniziata poco tempo dopo l’approvazione della riforma detentiva del 1975 e protrattasi per circa un decennio, chiudono la stagione dei programmi e dei progetti innovatori in questo ambito. Il tema progettuale cambia in itinere in breve tempo, le certezze costituzionali sulla finalità della pena sembrano da subito molto poco granitiche a fronte delle tempeste emergenziali. Tuttavia il complesso di Rebibbia ha comunque dimostrato di avere una dotazione ed una qualità degli spazi interni tale da consentire una ripresa delle intenzioni progettuali previste nella fase post-emergenziale.

Info

- Progetto: 1959 - 1959

- Esecuzione: 1965 - 1971

- Tipologia Specifica: Carcere

- Committente: Ministero della Giustizia, DAP - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- Proprietà: proprietà Ente pubblico territoriale

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Sergio | Lenci | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=34008&RicFrmRicSemplice=Lenci%20Sergio&RicVM=ricercasemplice&RicSez=produttori | SI |

- Strutture: cemento armato

- Materiale di facciata: cortina di mattoni, calcestruzzo a faccia vista

- Coperture: piana

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Mediocre

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: -

- Particella: -

Note

Dati - Stanze singole: 351 - Stanze multiple: 319 - Superficie coperta: 27 ettari

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Aymonino Carlo | 1963 | La condizione edilizia di Roma. Concorsi, realizzazioni pubbliche e private | Casabella n. 279 | 20-25 | No | |

| Lenci Sergio | 1968 | Una esperienza di progettazione. Il carcere giudiziario di Roma-Rebibbia | Mantellate | Roma | Si | |

| Zevi Bruno | 1979 | Non serve neppure andare in carcere. Edilizia penale, in Cronache di architettura, vol. 8 | Laterza | Roma-Bari | 514-517; Scheda n. 442 | Si |

| Ciucci Giorgio, De Feo Vittorio | 1985 | Itinerari de L'Espresso. Roma | L'Espresso | Milano | 503; Scheda n. 21 | No |

| Muratore Giorgio, Capuano Alessandra, Garofalo Francesco, Pellegrini Ettore | 1988 | Italia. Gli ultimi trent'anni | Zanichelli | Bologna | 334; Scheda n. 46 | No |

| Sgarbi Vittorio | 1991 | Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai giorni nostri | Bompiani | Milano | 140 | No |

| Lenci Ruggero (a cura di) | 2000 | Sergio Lenci. L'opera architettonica 1950-2000 | Diagonale | Roma | 54-65 | Si |

| Fairweather Leslie, McConville Sean | 2000 | Prison Architecture | The Architectural Press | London | 152-158 | No |

| Vessella Luigi | 2016 | L'architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria | FrancoAngeli | Roma | 137-148 | No |

Fonti Archivistiche

| Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |

|---|---|---|---|---|

| Fondo Sergio Lenci | Sergio Lenci | Biblioteca Centrale di Architettura, Sapienza Università di Roma | - . Casa circondariale a Rebibbia, Roma |

Criteri

| 3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |

| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| SAN Archivi degli Architetti - Sergio Lenci | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: PaBAAC - Direzione Regionale per il LazioTitolare della ricerca: Università degli studi di Roma "Sapienza"

Responsabile scientifico: Piero Ostilio Rossi

Scheda redatta da

creata il 31/12/2012

ultima modifica il 28/02/2025

Revisori:

Alberto Coppo 2021