VILLA BUDELLACCI

Scheda Opera

- Comune: Faenza

- Denominazione: VILLA BUDELLACCI

- Indirizzo: Via Ravegnana N. 3, Via Filanda Nuova

- Data: 1950 - 1951

- Tipologia: Abitazioni unifamiliari

- Autori principali: Melchiorre Bega

Descrizione

La villa è terminata da Melchiorre Bega nello stesso anno in cui porta a termine il progetto di villa Cerri a Bologna, a testimonianza di come l’architetto interpreti in maniera libera e diversificata, il ripensamento del significato del linguaggio moderno, nel passaggio cruciale dell’immediato Secondo Dopoguerra. Se la casa bolognese ripropone letteralmente, seppur tardivamente, il codice razionalista, quella di Faenza risente di un'eco, anch’esso ormai abbandonato, dell’uso eclettico e depurato di un repertorio classico, riconoscibile ad esempio in certe opere di Piero Portaluppi o dello stesso Gio Ponti, autore molto attento al lavoro di Bega.

L’esito è quasi un “ibrido” che mette in mostra la capacità di mescolare differenti linguaggi in gran parte riferibili alle esperienze del razionalismo/Novecentismo, in un’architettura dal tono controllato e dal sapore rurale e si presenta come espressione del gusto di una committenza borghese che si riconosce nell’immagine della casa di campagna fatta di elementi della tradizione rurale e mediterranea: il portico, la veranda, il pergolato, il tetto ad una sola falda in coppi.

Tra i vari contributi che confluiscono nel progetto, fondamentale è poi l’attenzione per il paesaggio e gli spazi aperti, che ricorda il lavoro fatto dallo stesso Bega nella sua villa a Bologna del 1940, di cui si trovano elementi anche nella residenza faentina.

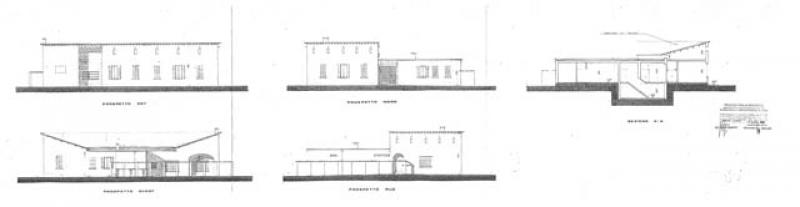

La villa occupa il centro di un lotto in una posizione isolata ed intima distante dal confine. Il terreno non presenta dislivelli e l’assenza di un basamento, fa si che l’edificio risulti completamente radicato al suolo erboso. Alla casa si giunge attraverso un marciapiede a partire dal confine recintato con un muro in mattoni a vista che contrasta con lo sfondo della casa intonacato di bianco.

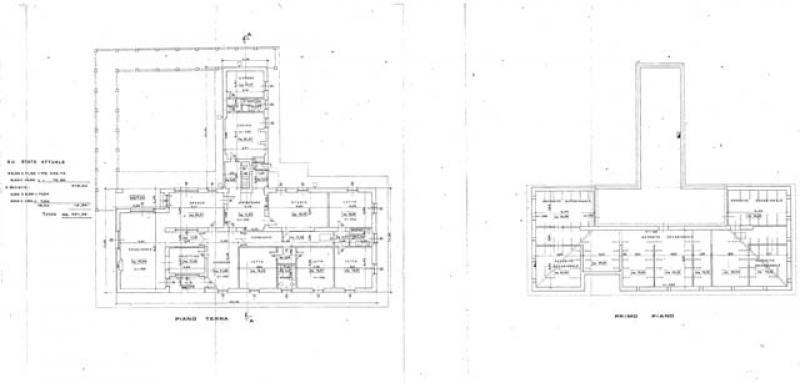

All’abitazione si accede mediante due ingressi porticati: il principale si trova sulla lunga facciata est; l’ingresso di servizio invece è posto nell’intersezione dei due bracci e conduce direttamente alla zona destinata al personale.

La pianta è distribuita su un solo livello, eccezion fatta per il piccolo locale seminterrato. La forma a “T” permette una chiara divisione delle funzioni della casa, che si dispongono su ampie superfici, volte a realizzare una dotazione di spazi comodi, ma senza sprechi, di cui l’architetto disegna anche gli arredi. Gli ambienti di servizio (una camera da letto e la cucina) occupano il corpo verticale di sezione ridotta. Il punto di contatto tra le due zone della casa è destinato a quelle funzioni di interazione tra le due parti. Vi si trova infatti un ambiente per la preparazione dei cibi e la scala che conduce alla cantina.

Il corpo perpendicolare è destinato invece alla parte padronale. Dall’ingresso, posto in posizione decentrata rispetto al portico esterno, un corridoio divide in tre fasce longitudinali questa porzione della pianta. La parte est accoglie, distribuendole a blocchi sui due lati del corridoio, quattro camere da letto e un grande spazio di lavoro destinato anche a guardaroba diviso da una parete in vetrocemento. Nell’ala ovest, invece, si trovano gli spazi di soggiorno e uno studio. I primi (salotto e sala da pranzo) si affacciano su una porzione di giardino con un pozzo, racchiuso dal corpo di servizio e dal corpo principale da un lato, e da un pergolato, dall’altro, a definire un patio mediato da una loggia, luogo di transizione tra lo spazio privato interno e quello aperto.

Le facciate contrapposte della zona giorno sono caratterizzate da grandi aperture vetrate presenti anche nei setti interni, in modo da far penetrare la luce per tutta la profondità dell’edificio da est a ovest.

I prospetti rimandano a vaghi richiami di edilizia coloniale visibili: nelle profonde logge che determinano significative zone d’ombra, nell’arco ribassato che segna gli ingressi, nel patio definito dal colonnato-pergolato. Gli intonaci bianchi delle facciate sono alternativamente forati da finestre tradizionali e ripetute con scuri a persiana o da aperture più grandi isolate per le zone di soggiorno. Le falde del tetto in unica pendenza verso l’interno richiamano cenni di tradizionali case rurali e di “domus” romane. I fronti dell’ala di servizio presentano la quasi totalità delle aperture verso nord, in modo da non avere alcuna introspezione sul patio all’aperto.

Sulle facciate est e ovest si trovano due bassorilievi in ceramica realizzate dagli stessi committenti ed una particolare maniglia anch’essa in ceramica sulla porta d’ingresso opera del ceramista Giuseppe Melandri, omaggio alla tradizione faentina di questa lavorazione artigianale.

(Matteo Sintini, Ilaria Cattabriga)

Info

- Progetto: 1950 - 1951

- Esecuzione: 1951 - 1951

- Tipologia Specifica: Villa

- Committente: Budellacci

- Proprietà: Proprietà privata

- Destinazione originaria: casa unifamiliare: villa

- Destinazione attuale: casa unifamiliare: villa

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Melchiorre | Bega | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.iuav.it/ARCHIVIO-P/ARCHIVIO/collezioni/Bega--Melc/index.htm | SI |

- Strutture: telaio in cemento armato, muratura in laterizio

- Materiale di facciata: telaio in cemento armato, muratura in laterizio

- Coperture: coppi, listelli

- Serramenti: legno

- Stato Strutture: Ottimo

- Stato Materiale di facciata: Ottimo

- Stato Coperture: Ottimo

- Stato Serramenti: Buono

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: 132

- Particella: 25

Note

Nel 1995 l’abitazione è stata suddivisa in due unità abitative distinte con sopraelevazione della copertura inclinata. Melchiorre Bega (Caselle di Crevalcore, Bologna, 1898 – Milano,1976) Frequenta l’Accademia di Belle Arti dove consegue la licenza di professore di architettura nel 1919, venendo a contatto con l’architetto Lodovico Ramponi, figura importante per la sua formazione. Gli esordi lo vedono cimentarsi soprattutto nel campo del disegno di mobili e nel progetto d’interni, realizzati per conto della Ditta di famiglia Vittorio Bega, per cui lavora fino agli anni quaranta. Il successo di Bega e della Ditta si misura nelle numerose commesse per allestimenti fieristici, alberghi, ristoranti, caffè, realizzati a Bologna ed in regione come in altre città. Nel 1931 realizza, a seguito della vittoria del concorso, l’arredamento del transatlantico Conte di Savoia, da cui prendono avvio una serie di progetti nel campo dell’arredamento delle navi. Nel 1941 il suo lavoro trova riconoscimento nell’incarico per la direzione della rivista “Domus”, succedendo a Giò Ponti, che aveva ampiamente pubblicato le sue opere sulle pagine della testata e pubblicato due volumi monografici sull’architetto bolognese. Alla rivista partecipano Massimo Buontempelli, Giuseppe Pagano e Guglielmo Ulrich. Milano diventa il suo luogo di elezione professionale, in cui si trasferisce definitivamente nell’immediato dopoguerra, partecipando al panorama architettonico della città lombarda accanto alle più importanti figure dell’architettura italiana. Accanto al progetto degli interni e dell’arredamento, tra i quali si segnalano i punti vendita della società di ristorazione Motta, che gli commissiona uno dei primi autogrill a ponte della nuova rete autostradale italiana a Cantagallo (1959), partecipa in questi anni ai grandi temi della ricostruzione. In Piazza Ravegnana a Bologna (1954), inserisce un nuovo edificio nel contesto della città storica; in villa Cerri (1951), sempre nel capoluogo emiliano, affronta il tema della revisione dei linguaggi modernisti; nei piani di sviluppo dei centri turistici a Rimini, si confronta con l’espansione dei luoghi del turismo. Negli anni del boom economico si segnalano altri progetti sempre strettamente legati ai grandi processi di trasformazione del territorio italiano e non solo, come la torre Galfa a Milano (1958), il grattacielo SIP a Genova (1969), o la sede della casa editrice Springer a Berlino (1966). Uno degli ultimi progetti è il palazzo dei congressi alla Fiera di Bologna.

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Degli Innocenti Arnaldo | 1951 | Una casa a Faenza | Architetti n. 6 | 7-9 | Si | |

| Zagnoni Stefano | 1981 | Casa Bega a Bologna | Parametro n. 94-95 | 55 | No | |

| Zagnoni Stefano | 1981 | Villa in via Laura Bassi | Parametro n. 94-95 | 56 | No | |

| Zironi Stefano | 1983 | Melchiorre Bega architetto | Editoriale Domus | Milano | Si | |

| Vignali Luigi, Leorati Alfredo (a cura di) | 1995 | Melchiorre Bega, in Regesto degli architetti bolognesi membri effettivi o corrispondenti dell'Accademia Clementina | Grafis | Casalecchio di Reno | No | |

| Casciato Maristella, Orlandi Piero (a cura di) | 2005 | Quale e Quanta. Architettura in Emilia Romagna nel secondo Novecento | Clueb | Bologna | No | |

| Assirelli Massimo | 2010 | Architetture Faenza 2011: Itinerari contemporanei | Edit Faenza | Faenza | No |

Allegati

Criteri

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Enciclopedia Treccani - Melchiorre Bega | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: PaBAAC - Segretariato Regionale per l'Emilia RomagnaTitolare della ricerca: Università degli studi di Bologna Dipartimento di Architettura

Responsabile scientifico: Marco Pretelli

Scheda redatta da Matteo Sintini, Ilaria Cattabriga

creata il 31/12/2013

ultima modifica il 21/01/2025

Revisori:

Setti Stefano 2022