CHIESA BEATA VERGINE DEL PARADISO

Scheda Opera

- Comune: Faenza

- Località: Faenza

- Denominazione: CHIESA BEATA VERGINE DEL PARADISO

- Indirizzo: Via Paradiso N. 11

- Data: 1962 - 1967

- Tipologia: Edifici per il culto

- Autori principali: Melchiorre Bega

Descrizione

La Chiesa, intitolata alla Beata Vergine del Paradiso, nasce dall'esigenza dell'ordine dei frati minori di Faenza di un nuovo edificio di culto, della cui realizzazione si occupa direttamente Padre Vittorino Liverani, nominato nel luglio del 1958 Superiore del convento del Paradiso il di Faenza, come successore di Padre Lorenzo Ancarani.

I primi progetti presentati sono quelli dell'ingegnere Giovanni Capucci, destinati ad essere accantonati in seguito ad una seduta del Definitorio della Provincia tenuto a Faenza il 30 gennaio 1962. Quindici giorni dopo, l'architetto Bega accetta di realizzare un nuovo progetto che si propone di dare un’impostazione completamente nuova all'intera zona circostante.

Nel 1961 si procede alla demolizione definitiva del preesistente convento e della vecchia chiesa.

I lavori di edificazione del nuovo edificio procedono a rilento, fino al 1965, a causa delle difficoltà dell’impresa, la Ditta Cavina e Bendronici di Lugo, che costringe il progettista a continue revisioni del progetto. Tra queste si prevede l’innalzamento del piano della chiesa ad una quota superiore rispetto a quella della strada e la costruzione, sotto il presbiterio, di una cripta per il periodo invernale capace di accogliere 400 persone, in seguito intitolata al suffragio delle Anime Sante del Purgatorio.

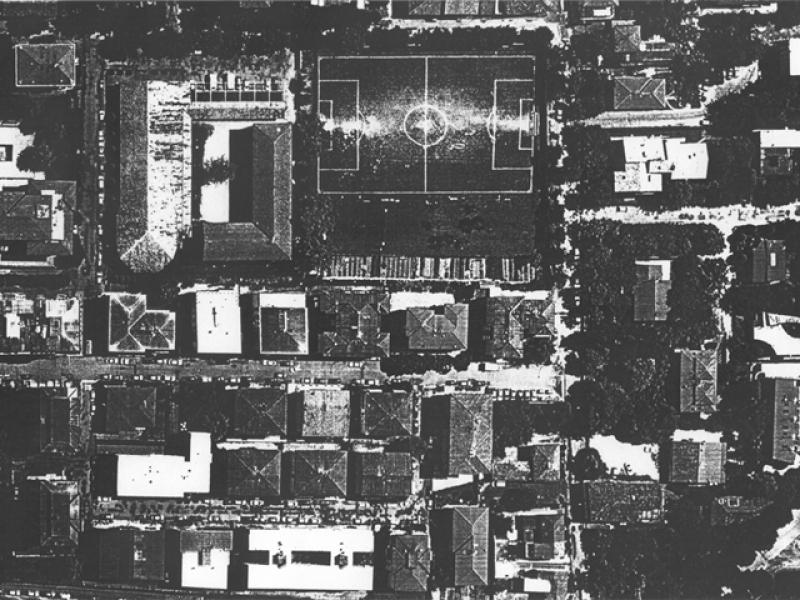

L'area su cui sorge la Chiesa della B.V. del Paradiso si trova in prossimità di porta Imolese, appena fuori dalle mura della città storica di Faenza, in una zona caratterizzata da un’edificazione rada.

Il nuovo edificio di culto si trova su un lotto adiacente a quello precedentemente occupato dal convento, defilato e arretrato rispetto alla via Emilia, in modo da mostrare il fianco alla strada principale.

Lo spazio che prima ospitava l'orto dei frati è oggi occupato da alcune attrezzature sportive della parrocchia. Il nuovo orto è racchiuso da un recinto in mattoni che fa da filtro rispetto alla via Paradiso.

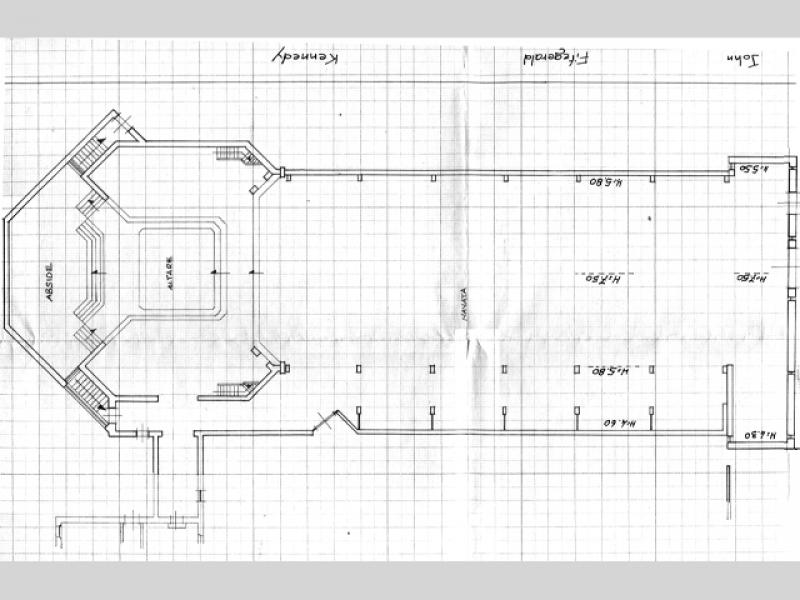

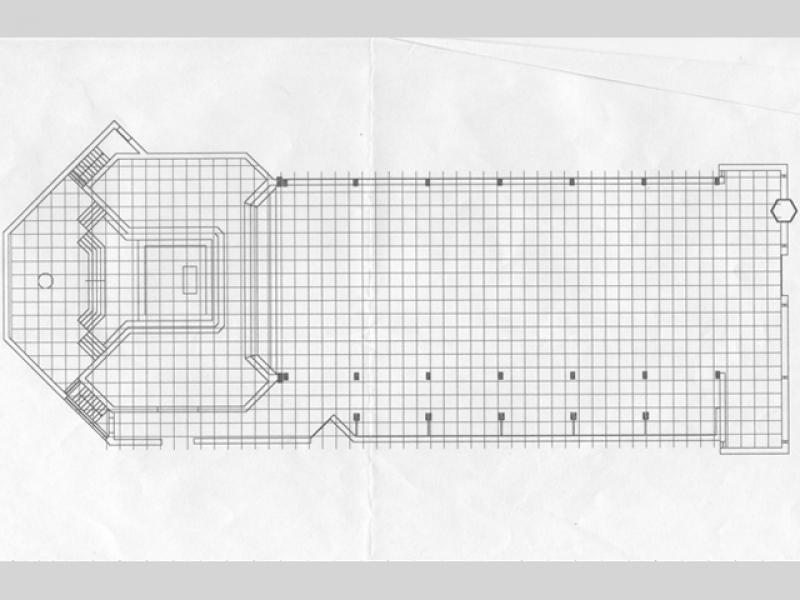

Alla chiesa si accede da un sagrato leggermente sopraelevato. L’impianto planimetrico è semplice e dall’evidente sviluppo longitudinale. Esso si compone di una navata centrale che si allarga leggermente sul fondo del lato settentrionale. A questa variazione corrisponde sull’altro lato una porzione di muratura ripiegata, che interrompe la continuità della parete dell’aula e dichiara esternamente la presenza della zona presbiteriale e absidale.

L'aula è divisa dall'area presbiteriale attraverso un rialzamento della quota del pavimento, sulla quale si collocano gli spazi volti a celebrare i riti: l'altare maggiore, l'ambone e il tabernacolo. Nel presbiterio l'articolazione di setti obliqui divide l'area della funzione celebrativa dall'aula dei fedeli, mentre i dislivelli pongono in maniera gerarchica l'attenzione sul tabernacolo, la residenza eucaristica, l'altare maggiore e l'ambone, in cui si raggiunge anche il massimo grado di illuinazione.

La pianta copre una superficie di 22,50 m per 65 m. Strutture portanti in cemento armato e murature di tamponamento in mattoni sabbiati a mano a vista definiscono l’aspetto dei fronti, dotato di una certa sobrietà francescana.

Quello principale é fortemente caratterizzato dalle due grandi falde del tetto "a capanna" che coprono asimmetricamente l'edificio, denunciando come la navata centrale della chiesa sia affiancata da una sola navata sulla sinistra. A quest’effetto di irregolarità contribuisce poi l’accostamento del portico, elemento dall’immagine quasi astratta che taglia il prospetto e introduce un elemento estraneo allo sfondo della facciata che rimanda ad un’immagine quasi vernacolare.

Come all'esterno, anche le murature dell'interno sono arricchite dalla forza preminente dei materiali, in particolar modo del calcestruzzo delle slanciate strutture in cemento armato che s’inserisce nelle semplici e lineari pareti in mattoni faccia. La struttura in cemento si palesa negli interni non solo nelle murature laterali ma anche nei pilastri e nelle travi sagomate che dividono le due navate e sorreggono il tetto a capanna che si stacca dalle murature favorendo una maggiore illuminazione proveniente dall'alto.

(Matteo Sintini, Valentina Gili)

Info

- Progetto: 1962 - 1962

- Esecuzione: 1965 - 1967

- Tipologia Specifica: Chiesa

- Proprietà: Proprietà privata

- Destinazione originaria: Chiesa Parrocchiale

- Destinazione attuale: Chiesa Parrocchiale

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Melchiorre | Bega | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.iuav.it/ARCHIVIO-P/ARCHIVIO/collezioni/Bega--Melc/index.htm | SI |

| Giuseppe | Corazza | Collaboratore | Progetto | NO | ||

| Impresa | Orioli, Forlì (FC) | Direzione lavori | Esecuzione | NO |

- Strutture: calcestruzzo armato

- Materiale di facciata: calcestruzzo armato e mattone faccia a vista

- Coperture: lastre di ardesia

- Serramenti: chiusure con telai metallici e portali in alluminio “corazzato”

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Stato Coperture: Cattivo

- Stato Serramenti: Buono

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: 146

- Particella: Map.

Note

Fin dagli anni '80 la Chiesa viene decorata internamente grazie agli allestimenti curati dall'architetto Filippo Monti e a interventi artistici di notevole pregio. Fra questi, le pitture raffiguranti storie di S. Francesco e S. Antonio ad opera dell'artista Pietro Lenzini, ma anche diverse opere di rilievo realizzate dall'artista faentino Carlo Zauli, già affermato in campo internazionale e nel pieno della sua attività. Egli progetta nel 1981 il nuovo altare in ceramica e, sullo stesso stile e con il medesimo materiale, il nuovo ambone. Zauli viene scelto in quanto precedentemente già chiamato dai frati nel 1956, anno in cui aveva realizzato per la precedente Chiesa del Paradiso una Via Crucis. Questa, prima della demolizione della vecchia struttura, viene collocata nella Cappella del convento e posta nel nuovo edificio di culto. In occasione della dedicazione della Chiesa, avvenuta il 25 ottobre del 1986, viene collocato sopra l'altare il crocifisso in ceramica eseguito da Guerrino Tramonti di Faenza. Anche l'immagine della Beata Vergine del Paradiso collocata in maniera provvisoria sulla parete absidale, nella prima cappella della navata laterale, trova la stessa sistemazione, circondata da sculture opere della bottega Ballanti-Graziani facenti parte dell'altare della struttura precedente. Nel 1989 viene completata la sistemazione del piazzale antistante la chiesa con la posa in opera di una pavimentazione in cubi di porfido con gradini e con una rampa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il campanile previsto dal progetto non é stato costruito, tanto che le campane della chiesa sono ancora senza sede. Melchiorre Bega (Caselle di Crevalcore, Bologna, 1898 – Milano, 1976) Frequenta l’Accademia di Belle Arti dove consegue la licenza di professore di architettura nel 1919, venendo a contatto con l’architetto Lodovico Ramponi, figura importante per la sua formazione. Gli esordi lo vedono cimentarsi soprattutto nel campo del disegno di mobili e nel progetto d’interni, realizzati per conto della Ditta di famiglia Vittorio Bega, per cui lavora fino agli anni quaranta. Il successo di Bega e della Ditta si misura nelle numerose commesse per allestimenti fieristici, alberghi, ristoranti, caffè, realizzati a Bologna ed in regione come in altre città. Nel 1931 realizza, a seguito della vittoria del concorso, l’arredamento del transatlantico Conte di Savoia, da cui prendono avvio una serie di progetti nel campo dell’arredamento delle navi. Nel 1941 il suo lavoro trova riconoscimento nell’incarico per la direzione della rivista “Domus”, succedendo a Giò Ponti, che aveva ampiamente pubblicato le sue opere sulle pagine della testata e pubblicato due volumi monografici sull’architetto bolognese. Alla rivista partecipano Massimo Buontempelli, Giuseppe Pagano e Guglielmo Ulrich. Milano diventa il suo luogo di elezione professionale, in cui si trasferisce definitivamente nell’immediato dopoguerra, partecipando al panorama architettonico della città lombarda accanto alle più importanti figure dell’architettura italiana. Accanto al progetto degli interni e dell’arredamento, tra i quali si segnalano i punti vendita della società di ristorazione Motta, che gli commissiona uno dei primi autogrill a ponte della nuova rete autostradale italiana a Cantagallo (1959), partecipa in questi anni ai grandi temi della ricostruzione. In Piazza Ravegnana a Bologna (1954), inserisce un nuovo edificio nel contesto della città storica; in villa Cerri (1951), sempre nel capoluogo emiliano, affronta il tema della revisione dei linguaggi modernisti; nei piani di sviluppo dei centri turistici a Rimini, si confronta con l’espansione dei luoghi del turismo. Negli anni del boom economico si segnalano altri progetti sempre strettamente legati ai grandi processi di trasformazione del territorio italiano e non solo, come la torre Galfa a Milano (1958), il grattacielo SIP a Genova (1969), o la sede della casa editrice Springer a Berlino (1966). Uno degli ultimi progetti è il palazzo dei congressi alla Fiera di Bologna.

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Zagnoni Stefano | 1983 | Melchiorre Bega architetto | Editoriale Domus, Milano | No | ||

| Casciato Maristella, Orlandi Piero (a cura di) | 2005 | Quale e Quanta. Architettura in Emilia Romagna nel secondo Novecento | Clueb | Bologna | No | |

| Donzelli Luca | 2017 | Lo stile di Bega. Opere, progetti, idee di un protagonista del professionismo milanese | Arpeggio libero | Lodi | No |

Allegati

Criteri

| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Enciclopedia Treccani - Melchiorre Bega | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: PaBAAC - Segretariato Regionale per l'Emilia RomagnaTitolare della ricerca: Università degli studi di Bologna Dipartimento di Architettura

Responsabile scientifico: Marco Pretelli

Scheda redatta da Matteo Sintini, Valentina Gili

creata il 31/12/2013

ultima modifica il 23/01/2025

Revisori:

Setti Stefano 2022