RESTAURO E TRASFORMAZIONE DELLA CA' GRANDA IN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Scheda Opera

- Comune: Milano

- Denominazione: RESTAURO E TRASFORMAZIONE DELLA CA' GRANDA IN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

- Indirizzo: Via Festa del Perdono N. 7

- Data: 1939 - 1985

- Tipologia: Università - Campus

- Autori principali: Liliana Grassi, Amerigo Belloni, Ambrogio Annoni, Piero Portaluppi

Descrizione

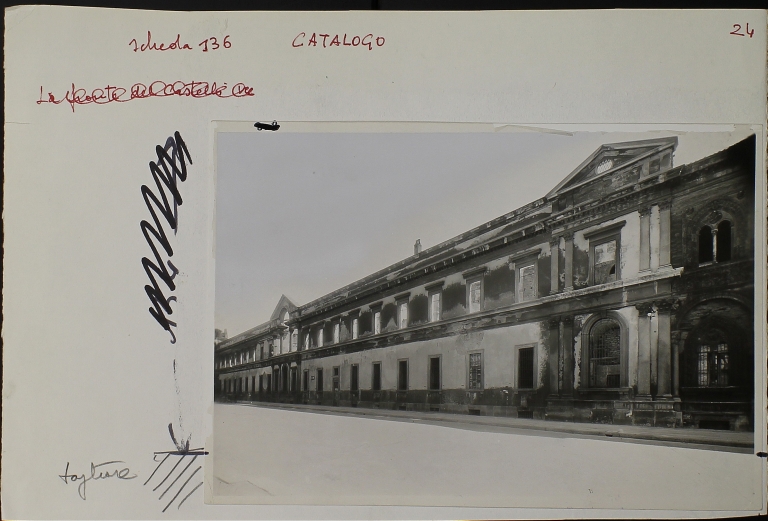

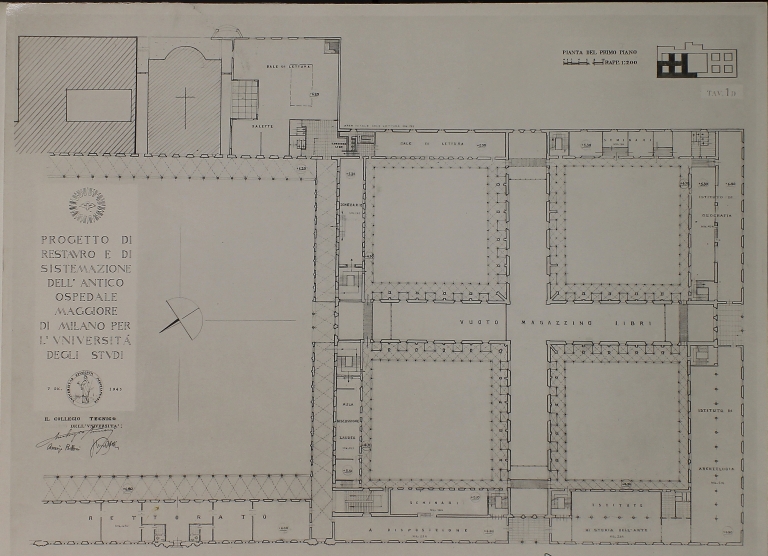

Nel 1939 viene presentato il primo progetto per la trasformazione del grande edificio monumentale della Ca' Granda da Ospedale Maggiore a sede dell'Università degli Studi di Milano. L'architetto Ambrogio Annoni esegue un rilievo completo e un primo progetto di restauro per il Comune di Milano, che ha acquistato il complesso nel 1938. Gli estesi danneggiamenti causati dal secondo conflitto mondiale impongono una radicale revisione degli interventi previsti: i bombardamenti aerei demoliscono gran parte del fronte monumentale su via Sforza, un tratto di quello su via Festa del Perdono e il cortilone richiniano. La crociera sforzesca viene scoperchiata e il cortile quattrocentesco della Ghiacciaia raso al suolo insieme alla chiesa seicentesca dell'Annunciata; anche la crociera sul lato nord risulta seriamente danneggiata.

I primi interventi dopo la guerra (1946-1949), coordinati dallo stesso Annoni, consistono nella raccolta e schedatura dei frammenti decorativi rinvenuti tra le macerie e nell'immediata ricostruzione della copertura della crociera sforzesca, con la sostituzione delle antiche travi in legno con travi in calcestruzzo armato.

Nel 1949 il Collegio Tecnico dell'Università, composto da Ambrogio Annoni, Amerigo Belloni, Liliana Grassi e Piero Portaluppi, propone le linee guida per il progetto di restauro, scegliendo di mantenere l'impianto a crociera del Filarete.

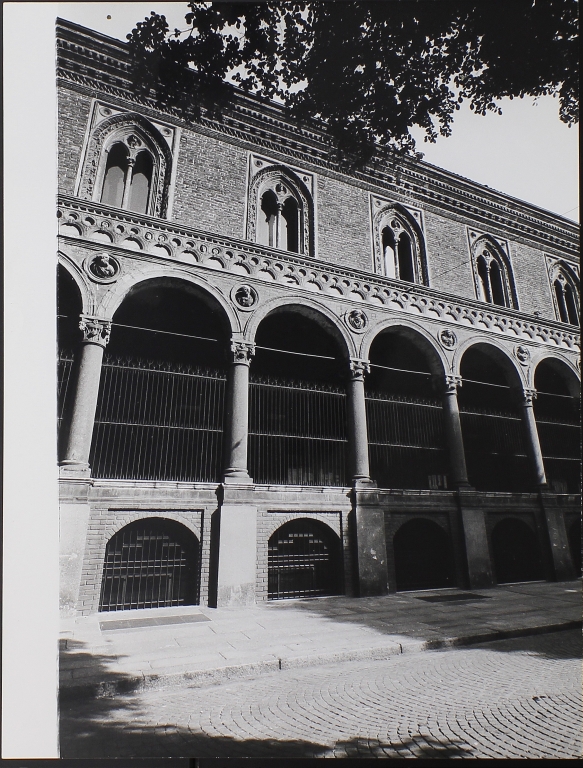

Dal 1949 al 1958 viene ricomposto per anastilosi tutto il cortile del Richini, con l'ausilio delle fotografie scattate prima della guerra. Su via Francesco Sforza i progettisti optano per una soluzione differente, non ritenendo culturalmente giustificabile la ricostruzione a causa della scarsità di resti materiali e documenti storici. Vengono realizzati due nuovi corpi di fabbrica con facciate disegnate da semplici portefinestre alte e strette: la prima, in corrispondenza del cortile della Ghiacciaia, con rivestimento in laterizio, la seconda, fronte urbano della sala di lettura della biblioteca, in intonaco.

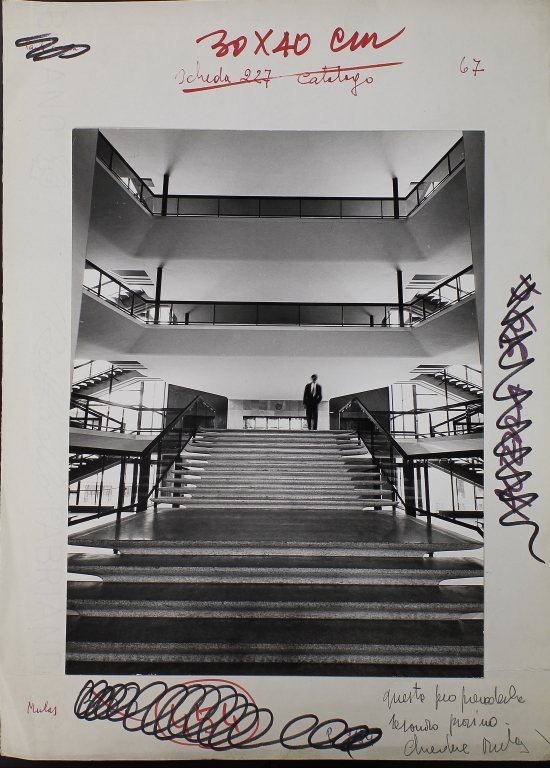

Se il restauro dei quattro cortili sforzeschi - intrapreso a partire dal 1958 - avverrà secondo il principio della ricomposizione per anastilosi e della 'liberazione' dalle superfetazioni, nell'ala sinistra - realizzata tra il 1949 e il 1958 - prende forma un ambizioso progetto che introduce nel monumento storico una serie di corpi di fabbrica moderni, con l'Aula Magna costruita in uno dei cortili adiacenti alla facciata neoclassica. Viene mantenuto l'impianto storico della crociera, a cui si accede dalla galleria al centro del porticato sinistro del cortilone centrale; questo grande spazio a tutt'altezza, con una vetrata continua aperta sul cortiletto tardo seicentesco - l'unico dell'ala sinistra ad essere stato recuperato e restaurato - , disimpegna l'Aula Magna e conduce al sistema di scale all'incrocio dei bracci della crociera. Qui una sequenza di atri sovrapposti consentono l'accesso a tre grandi aule a gradoni con una capienza di trecento persone, ricavate negli altri tre bracci della croce. Al secondo e al terzo livello le sottili solette in calcestruzzo armato sono appese al tetto tramite tiranti continui in metallo, che danno all'insieme architettonico una straordinaria immagine di leggerezza. Le scale sono composte da una doppia trave a ginocchio che regge a sbalzo i blocchi in granito rosa di Baveno dei gradini, sagomati sui bordi per ottenere un profilo slanciato. I parapetti sono in cristallo temperato grigio. La raffinatezza dei dettagli architettonici, il sapiente accostamento dei materiali e l'uso della luce naturale come elemento essenziale della progettazione dello spazio rendono l'intervento uno dei più riusciti esempi di inserimento del moderno all'interno di un organismo storico.

I fronti che delimitano i cortili sono caratterizzati da sequenze regolari di aperture con serramenti a filo facciata, grandi bow-windows e ampie superfici vetrate in corrispondenza delle scale, a stabilire una continuità spaziale tra interno ed esterno.

Info

- Progetto: 1939 - 1985

- Esecuzione: 1946 - 1985

- Committente: Comune di Milano, Università degli Studi di Milano

- Proprietà: Proprietà pubblica

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ambrogio | Annoni | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=19453 | SI |

| Amerigo | Belloni | Progetto architettonico | Progetto | SI | ||

| Adalberto | Borromeo | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Livio | Castiglioni | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Pier Giacomo | Castiglioni | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.treccani.it/enciclopedia/pier-giacomo-castiglioni_(Dizionario-Biografico)/ | NO |

| Liliana | Grassi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=19480 | SI |

| Pier Giulio | Magistretti | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Egizio | Nichelli | Progetto architettonico | Progetto | NO | ||

| Piero | Portaluppi | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=21198 | SI |

- Strutture: travi e pilastri in calcestruzzo armato; solai in calcestruzzo armato appesi a tiranti metallici; muratura portante in laterizio

- Materiale di facciata: laterizio, intonaco, terracotta decorativa, pietra d'Angera (elementi scultorei), Pietra di Viggiù (capitelli e riquadri), granito rosa di Baveno (colonne), granito bianco di Montorfano, marmo bastardo di Ornavasso, ceppo, serizzo, tessere di mosaico

- Coperture: a falde, con manto in laterizio

- Serramenti: in legno; in ferro

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Stato Coperture: Buono

- Stato Serramenti: Buono

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte seconda

- Altri Provvedimenti: Dichiarazione di notevole interessa (26/07/1912)

- Foglio Catastale: -

- Particella: -

Note

La Ca' Granda è, insieme al Duomo e al Castello, il più importante edificio monumentale della città; costruito a partire dal 1456 lungo un tratto del fossato (il Naviglio), riuniva in un unico sito tutti i piccoli luoghi di cura esistenti a Milano. Per la sua costruzione viene adottato lo straordinario progetto - un inedito impianto a due crociere, ciascuna inscritta in un quadrato, con un grande cortile al centro - ideato dal toscano Antonio Averlino detto il Filarete secondo un modello di Bernardo Rossellino, elaborato probabilmente con l'apporto teorico di Leon Battista Alberti. Lo schema è in seguito raffigurato dallo stesso Filarete nelle pagine del celebre Trattato di Architettura (1461-1464). La realizzazione della crociera sforzesca - con i quattro cortili a loggiati detti dei Bagni, della Farmacia, della Ghiacciaia e della Legnaia - è portata a termine dalle maestranze lombarde lungo tutta la seconda metà del XV secolo; l'aspetto architettonico e le forme decorative del primo nucleo costruito si devono per lo più a Guiniforte Solari e a Giovanni Antonio Amadeo: attraverso il lavoro di questi maestri di muro - soprattutto nella definizione dei fronti scanditi da archi e grandi bifore in terracotta - è possibile cogliere lo sviluppo di un'originale sintesi tra la tradizione tardogotica lombarda e quella classica rinascimentale. Il grande cortilone centrale - a due ordini di colonne e archi a tutto sesto, realizzato sulla base di disegni tardoquattrocenteschi - sarà edificato nel Seicento da Francesco Maria Richini. Lo stesso Richini, insieme a Fabio Mangone, completerà la parte centrale del prospetto su via Festa del Perdono con una facciata progettata in stile, utilizzando bifore archiacute in cotto in conformità alla fabbrica quattrocentesca, ma inserendovi il grande portale d'ingresso di forme seicentesche. La seconda crociera, nell'ala nord, è realizzata durante il XVII secolo e viene racchiusa sui tre lati perimetrali tra il 1797 e il 1804 su progetto di Pietro Castelli, in virtù del lascito testamentario del notaio Giuseppe Macchi. Quando nel 1939 l'Ospedale viene trasferito nei nuovi padiglioni di Niguarda, il manufatto architettonico della Ca' Granda era in gran parte compromesso da aggiunte e manomissioni che ne avevano snaturato l'immagine architettonica: quasi tutte le arcate dei cortili erano state chiuse, così come i grandi loggiati ad archi al piano inferiore della facciata principale; lo spazio delle crociere era stato saturato con sopralzi e volumi provvisori e gli stessi cortili erano occupati da ingombranti costruzioni sorte senza alcuna regola. La paziente opera storico-critica di restauro e di ricostruzione condotto dal gruppo di lavoro costituitosi attorno a Liliana Grassi a partire dal dopoguerra ha messo in evidenza la chiarezza dell'impianto quattrocentesco, liberandolo dalle incongrue superfetazioni che, fino al 1943, avevano reso pressoché illeggibile l'impianto originario, restituendolo nella sua integrità culturale e materiale come nuova sede delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. Nel 1958 la nuova sede universitaria viene ufficialmente inaugurata e a partire da quella data iniziano i lavori di restauro dei quattro cortili sforzeschi, condotti da Liliana Grassi, Piero Portaluppi (fino al 1967, data della sua morte) e Amerigo Belloni. Tra il 1961 e il 1966 vengono restaurati i cortili della Ghiacciaia e della Legnaia; tra il 1967 e il 1969 quello della Farmacia. Tra il 1970 e il 1985 sono completati i lavori con i restauri del cortile dei Bagni e della grande crociera sforzesca, oggi biblioteca dell'Università. Nel 2015 sono stati completati i lavori di ristrutturazione dell'aula magna a cura di Giovanna Masciadri e Mdu Architetti.

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Grassi Liliana | 1955 | Aspetti nuovi dell'antico Ospedale Maggiore sistemato ad uso dell'Università di Milano | Arte lombarda n. 1 | 137-138 | No | |

| Grassi Liliana | 1958 | La Ca' Granda. Storia e restauro | Cordani | Milano | Si | |

| Pica Agnoldomenico | 1964 | Architettura moderna in Milano. Guida | Ariminum | Milano | 20 | No |

| Grassi Liliana | 1972 | Lo "Spedale di Poveri" del Filarete. La sede dell’Università degli Studi di Milano. Storia e restauro | Università degli Studi | Milano | Si | |

| Pirovano Carlo, Della Valle Anna (a cura di) | 1981 | La Ca' Granda. Cinque secoli di storia e d'arte dell'Ospedale Maggiore di Milano | Electa | Milano | Si | |

| 1986 | Liliana Grassi architetto. Il pensiero, i restauri, i progetti | Assicurazioni Generali | Milano | No | ||

| Boriani Maurizio, Morandi Corinna, Rossari Augusto | 1986 | Milano contemporanea. Itinerari di architettura e urbanistica | Designers Riuniti | Torino | 197-198 | No |

| Della Torre Stefano | 1990 | La "ricostruzione" dei monumenti, in Rumi Giorgio, Mazzotta Buratti Adele, Cova Alberto (a cura di), Milano ricostruisce. 1945-54 | Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde | Milano | 207-232 | No |

| Valente Ilaria | 1995 | Itinerario n. 109. Portaluppi e Milano | Domus n. 768 | No | ||

| Crippa Maria Antonietta | 1998 | Liliana Grassi e il restauro II : l’ Ospedale Maggiore di Milano. La storia e i restauri | Arte cristiana | 461-470 | Si | |

| Guerri Roberto (a cura di) | 2004 | Bombe sulla città. Milano in guerra 1942-1944 | Skira | Milano | 201-203 | No |

| Molinari Luca, Fondazione Piero Portaluppi (a cura di) | 2004 | Piero Portaluppi. Linea errante nell'architettura del Novecento | Skira | Milano | 140-141 | Si |

| Vitagliano Gianluca | 2007 | Storia, restauro e progetto nell’attività di Liliana Grassi. Un’ operosità teoreticamente fondata | Palladio n. 38 | 101-128 | Si | |

| Crippa Maria Antonietta, Sorbo Emanuela (a cura di) | 2007 | Liliana Grassi. Il restauro e il recupero creativo della memoria storica | Bonsignore | Roma | Si | |

| Neri Gabriele | 2010 | L'antico e il Moderno. Texture alla Ca' Granda | Lotus n. 144 | 123-125 | Si | |

| Rephisti Franco | 2010 | Liliana Grassi e la Ca' Granda | Lotus n. 144 | 116-122 | Si | |

| Bellini Amedeo | 2013 | Liliana Grassi e la Ca' Granda, in Carlessi Mariangela, Galimberti Paolo, Alessandra Kluzer Alessandra (a cura di), Il cuore della Ca' Granda. Ricordi, scoperte e nuovi temi di storia e restauro nell'Ospedale Maggiore di Milano | Cheiron n. 59 | Si | ||

| Rizzo Sara | 2014 | "Quanto bastava per dare l’idea dell’irreparabile". Lla ricostruzione della Ca’ Granda nell’Archivio di Liliana Grassi, in Buccellati Graziella, Manetti Benedetta (a cura di), Il cortile del Richini. Un monumento da conservare | Skira | Milano | 33-56 | Si |

| Sorbo Emanuela | 2015 | Restauri alla Cà Granda. Liliana Grassi e la grande lacuna. Il progetto e il metodo nel restauro | Quaderni di restauro architettonico n. 4-5 | 95-104 | Si | |

| Pagliari Francesco | 2017 | Ristrutturazione Aula Magna Auditorium Ca’ Granda. Università degli studi di milano | The Plan.it | Si |

Fonti Archivistiche

| Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |

|---|---|---|---|---|

| Fondo Liliana Grassi | Liliana Grassi | Politecnico di Milano, Area Servizi Bibliotecari di Ateneo, Archivi Storici | Restauro e trasformazione Ca' Granda in Università degli Studi di Milano | |

| Archivio Piero Portaluppi | Piero Portaluppi | Fondazione Piero Portaluppi, Milano | Restauro dell’Ospedale Maggiore a sede dell’Università degli Studi, Milano |

Allegati

Criteri

| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |

| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Ristrutturazione dell’aula magna dell’Università degli Studi di Milano | Visualizza |

| Dizionario biografico degli Italiani - Liliana Grassi | Visualizza |

| SAN Archivi degli Architetti - Liliana Grassi | Visualizza |

| Enciclopedia Treccani - Pier Giacomo Castiglioni | Visualizza |

| Fondazione Piero Portaluppi | Visualizza |

| Dizionario biografico degli Italiani - Piero Portaluppi | Visualizza |

| Enciclopedia Treccani - Piero Portaluppi | Visualizza |

| Fondazione Achille Castiglioni | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: DARCTitolare della ricerca: Politecnico di Milano - Dipartimento di Industrial Design, Arti, Comunicazione e Moda

Responsabile scientifico: Fulvo Irace, Graziella Leyla Ciagà

Scheda redatta da

creata il 31/12/2012

ultima modifica il 16/04/2024

Revisori:

Alberto Coppo 2022