CENTRO DI COMUNITÀ

Scheda Opera

- Comune: Palazzo Canavese

- Denominazione: CENTRO DI COMUNITÀ

- Indirizzo: Piazza Adriano Olivetti

- Data: 1952 - 1954

- Tipologia: Edifici per attività assistenziali e spirituali

- Autori principali: Eduardo Vittoria

Descrizione

1. Opera originaria

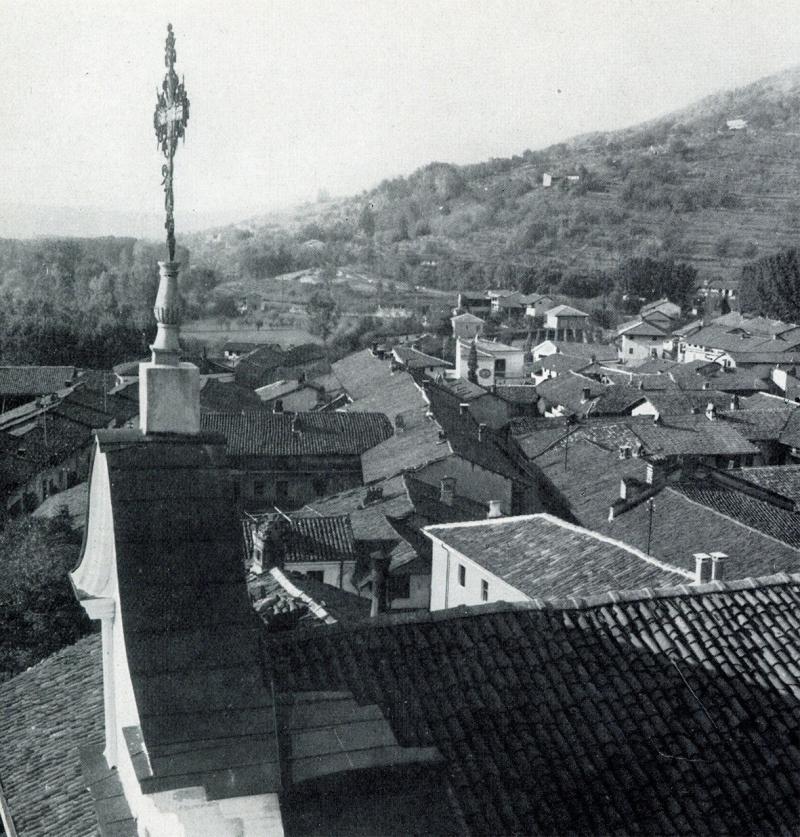

«Palazzo Canavese giace seminascosto ai piedi della Serra, laddove le ultime concrezioni moreniche si aprono nelle conche cerulee dei laghi e il verde cupo dei colli si indora di vigneti. La strada Ivrea-Milano corre seguendo la costa in lunghi rettilinei; all’ottavo chilometro, una breve deviazione porta al paese. È difficile sentire voci sonore, vedere crocchi di gente nelle vie selciate di ciottoli. Muri continui racchiudono le corti su cui si affacciano le case contadine: le solite, bellissime case canavesane ombreggiate dal gran tetto a spioventi, traforate di logge e balconi prolungate nelle fonde tettoie che coprono il fieno e gli attrezzi. Tutto il paese è come un agglomerato di cascine e ripete per questo la serenità distesa dell’edilizia rurale, non avara di spazio, proiettata verso l’apertura della campagna e insieme gelosa dell’intimità dei suoi abitatori. Residenza di contadini e di operai – e da queste parti anche chi va in fabbrica non abbandona quasi mai il suo campo – Palazzo non ha i luoghi porticati dove, nella provincia piemontese, si addensa la vita mercantile e traffica in tutte le ore un ceto ormai urbanizzato.

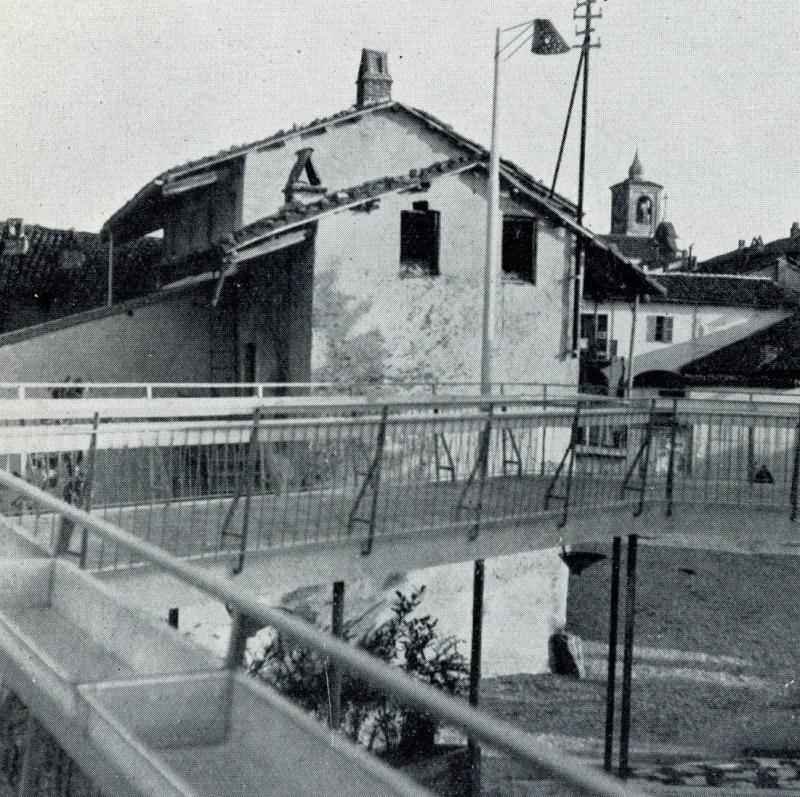

La esiguità dell’abitato, la vicinanza del capoluogo, gli spostamenti giornalieri cui il lavoro costringe i suoi abitanti hanno conservato a Palazzo uno schietto carattere agreste, un’atmosfera limpida e quieta, non toccata dai rumori e dalle insegne di un’epoca meccanizzata. Così anche le poche piazze non sono accerchiate da fabbriche compatte, popolose e solenni, non convogliano traffico e fervore; sono semplicemente spazi più vasti e liberi, di forma aperta, che spesso sboccano direttamente sull’orizzonte dei campi.

Uno di questi campi, un orto contiguo al primo largo che s’incontra risalendo dalla “nazionale”, possedeva Genesio Berghino, un vecchio operaio animatore della Comunità di Palazzo. Fra i contadini e gli operai di Palazzo il Movimento di Comunità conta uno dei suoi nuclei più antichi e fidi, cementato da una compatta identità di sentimenti e di ideali; Berghino pensò dunque di offrire al Movimento quel suo terreno perché su di esso, con il lavoro volontario di tutti, potesse sorgere, in una sede adeguata, il Centro Comunitario del paese.

All’architetto chiamato a disegnare il progetto si prospettava un compito di eccezionale complessità: in primo luogo si trattava di inserire un edificio moderno in una cornice di vetusta edilizia rurale, poi bisognava adempiere a due opposte esigenze, una di ordine materiale – quella di usare sistemi costruttivi economici e adatti a una manodopera non specializzata – e l’altra di valore spirituale, quasi emblematico – quella di corrispondere all’aspirazione esemplare di Berghino e dei suoi semplici amici, all’aspirazione dei comunitari di Palazzo di avere nel “Centro” una casa sociale, fatta a misura della loro vita schietta e solidale.

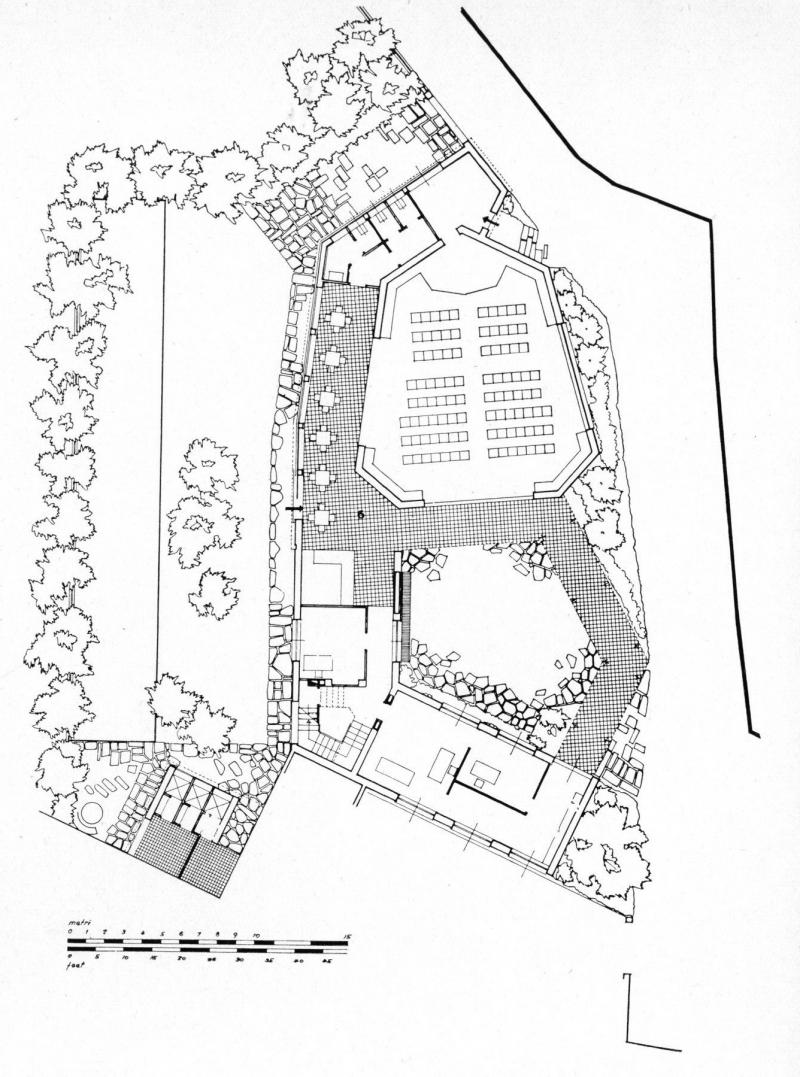

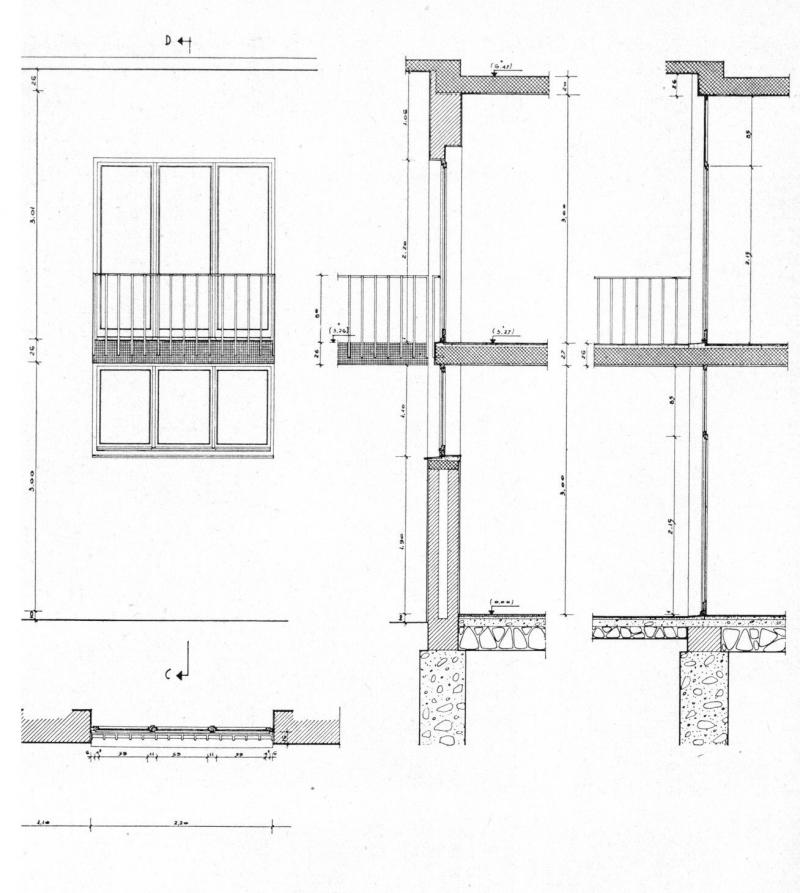

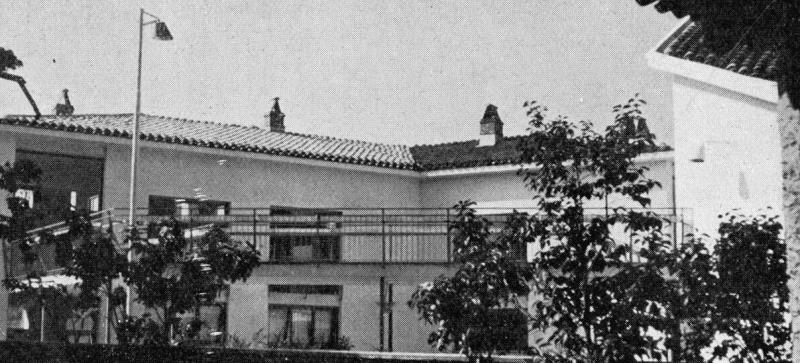

L’edificio si eleva su due piani ed è disposto intorno a una corte, non cintata, bensì aperta verso la piazza. Un portico leggerissimo, formato da una soletta di cemento sorretta da tubi in ferro, ne segna il limite esterno, raccordando le due facciatelle: l’una a parete continua, su cui campeggia in maiolica policroma la grande campana di “Comunità”, e l’altra, tagliata a mezza altezza da un finestrone a nastro che dà luce alla sala principale. Il terrazzo sul portico è praticabile, cintato da una ringhiera in ferro battuto.

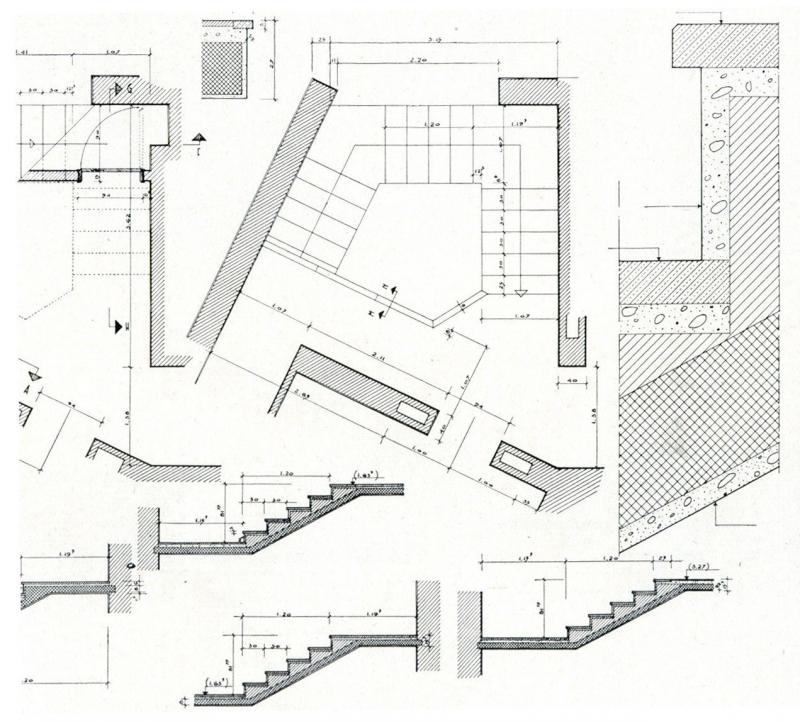

La corte può servire anche per riunioni all’aperto e introduce senza soluzioni di continuità dalla piazza agli ambienti del Centro. Sulla sinistra si accede direttamente all’ambulatorio, del tutto disimpegnato dagli altri servizi. In fondo un vestibolo, aperto anch’esso, dà adito sulla sinistra alla scala e alla stanza terrena riservata al gruppo sportivo; a destra si prolunga in un corridoio che poi immette, con un ampio varco, alla sala principale. Questa ha pianta pentagonale; un’estesa vetrata la divide dalla corte mentre, dal lato opposto, una pedana adombra senza retorica un palcoscenico. Lungo le pareti sono fissati banchi di legno foderati in linoleum; pure in legno è il controsoffitto che nasconde le classiche capriate sorreggenti il tetto a spioventi. La sala è destinata ad usi diversi: può servire per lezioni e convegni, per il cinema, la musica e il ballo. Una luminosità nitida, ma non aggressiva, la isola dalla corte e dal corridoio aperto, mentre i larghi squarci nelle pareti invitano a un accesso senza convenevoli. La pianta pentagonale, l’arredamento di tavoli geometrici componibili, la mobilità delle sedie consentono di creare, con rapidi spostamenti, un ambiente dimensionato e raccolto, adatto ai pochi e ai molti.

Al piano superiore una serie di salette ospita la biblioteca, la segreteria, la sede di eventuali raggruppamenti a carattere specializzato. Un terrazzo prospetta verso la campagna consentendo di ammirare il lontano profilo delle Prealpi o di assistere alle appassionate partite di bocce nella pista sottostante. Nello stesso breve giardino un piccolo edificio indipendente accoglie un impianto di docce pubbliche, e vi si accede da una via laterale.

Le terrazze, i corridoi, i passaggi porticati creano una fluenza continua tra gli ambienti, così come la corte prolunga la piazza. La vita del paese converge spontaneamente verso il Centro Comunitario per riconoscere in esso, nella sua architettura articolata e libera, adattabile ai più diversi bisogni della vita associata, la sua sede naturale. Il Centro Comunitario, palestra e fucina della democrazia di base, ha qui trovato una sistemazione perfetta nella sua scala, che quindi riveste un alto valore di esempio. L’innesto della moderna architettura nel tessuto urbanistico del vecchio paese è felicemente riuscito: promessa concreta e strumento visibile del rinnovato ritmo di vita che un’idea può suscitare in un corpo sociale stanco seppure sano, avviandolo a nuove forme di “humana civilitas”» (Riccardo Musatti, Centro di Comunità a Palazzo Canavese, in «L’architettura. Cronache e storia» n. 5, gennaio-febbraio 1956, pp. 681, 683, 685). Inglese: si (didascalie).

«[…] Per i nostri operai e contadini Comunità è simbolo sociale nuovo di un ideale di giustizia, e da noi il movimento Comunità ha ovunque preso il posto del vecchio movimento socialista. I nostri primi Centri nacquero così per la fede, la simpatia, il sacrificio dei primi amici. […] Ora che il Movimento, dopo anni di lavoro ordinato e paziente, volge verso nuove vie di più ampio respiro, non posso dunque dimenticare che a dar vita alla prima Comunità del Canavese furono dei semplici e modesti operai. Primo fra tutti Genesio Berghino di Palazzo Canavese, piccolo, ridente paese di 700 abitanti, disteso fra faticati vigneti nelle colline della Serra. Il suo Centro Comunitario è un centro modello, costruito in mezzo al paese, senza fasti retorici, in uno stile modesto e accogliente che si accompagna alle case di ognuno. Palazzo diventa nella storia del nostro Movimento un episodio significativo e importante. Primo, perché è nato da un sacrificio individuale: Genesio Berghino ha preso tutti i suoi risparmi e ha donato alla sua Comunità denari e terreno. Secondo, i comunitari di Palazzo hanno lavorato tutti i giorni di festa per due interi anni, per costruirlo pietra su pietra, mattone su mattone. Esso è quindi sorto per la loro libera volontà ed è stato edificato con la loro fatica. […] a Palazzo si è formato in maniera inequivocabile un potere comunitario; la Chiesa, il Comune, il nostro Centro formano insieme una vera Comunità perché in essi si esprimono le forme organizzate di una autentica civiltà. […] Ma nei Centri Comunitari c’è anche presente la solidarietà dell’intera Comunità del Canavese che porta nel funzionamento del Centro l’influsso della sua organizzazione, a soccorso delle incertezze primitive dei Centri isolati e poveri che da soli non potrebbero trovare le fonti del proprio elevamento culturale e sociale […]» (Adriano Olivetti, Città dell'uomo, Edizioni di Comunità, Milano 1959).

«[…] Questo edificio che evoca ancora temi figurativi di matrice neo-realista è interessante e per il modo in cui una piccolissima attrezzatura socio-ricreativa riesce a trasformarsi, da semplice edificio, in evento urbano e per la misura del suo inserimento nel contesto preesistente» (Giovanni Guazzo (a cura di), Il punto su… Eduardo Vittoria. L’utopia come laboratorio sperimentale, Gangemi Editore, Roma 1995, p. 36).

«[…] Proprio all’interno di uno dei borghi storici […] a Palazzo Canavese, Eduardo Vittoria costruisce (1952-54) il Centro Comunitario. Il centro comunitario doveva essere per Adriano Olivetti l’edificio più significativo nei quartieri urbani o nei borghi rurali: un centro culturale e sociale, un centro politico dove coordinare e dirigere la vita pubblica della comunità, uno dei nuclei del nuovo assetto federale della società. Nel 1958 sono attivi nel Canavese 72 Centri comunitari, ma quello di Palazzo rimane un prototipo unico dal punto di vista dell’architettura. Il terreno su cui sorge il Centro comunitario di Palazzo viene ceduto gratuitamente dall’operaio della Olivetti Genesio Berghino, uno dei pochi elementi di base, operai e contadini, membro degli organi dirigenti della “Comunità del Canavese” fondata da Adriano nel 1947. L’edificio, che sorge su un orto contiguo al primo largo che s’incontra risalendo dalla strada “nazionale”, si eleva su due piani ed è disposto intorno a uno spiazzo aperto verso la piazzetta a forma triangolare, dovuta dall’essere alla confluenza di un trivio; due lati sono costruiti da edifici adibiti a residenza e produzione, il terzo dal Centro comunitario. Un esile portico, reinterpretando certi caratteri della casa canavesana, raccorda i due piccoli edifici costituenti il centro. Essi sono leggermente ruotati a formare un angolo aperto verso la piazzetta, uno spazio minore rispetto a quello totale. La corte può servire anche per riunioni all’aperto e introduce senza soluzioni di continuità dalla piazza agli ambienti del Centro. Sulla sinistra si accede all’ambulatorio; in fondo un vestibolo introduce a sinistra alla scala e alla stanza riservata al gruppo sportivo; a destra si prolunga in un corridoio ed immette alla sala principale a pianta pentagonale. Al piano superiore una serie di salette ospita la biblioteca, la segreteria, la sede di eventuali raggruppamenti a carattere specializzato. Un terrazzo guarda verso la campagna e verso la pista di bocce sottostante; nello stesso piccolo giardino un edificio indipendente accoglie un impianto di docce pubbliche, a cui si accede da una via laterale. Il terrazzo praticabile posto sul portico, l’ampia vetrata della sala principale, tutti i percorsi creano un contatto continuo tra gli ambienti e la piazza. Nell’affrontare il progetto Eduardo Vittoria si trova di fronte a tre questioni principali: inserire un edificio moderno in un borgo rurale; impiegare sistemi costruttivi economici e adatti a una manodopera non specializzata, ossia gli stessi contadini di Palazzo; rappresentare nell’edificio la vita del Movimento di Comunità. Impianto e linguaggio – che non cerca la mimesi con i luogo – fanno sì che la vita del borgo sembri convergere verso il centro comunitario, “palestra e fucina della democrazia di base”» (Francesca Bonfante, Ivrea: un cantiere per la “comunità” di Olivetti, in Maurizio Meriggi, La “Città Verde”, Araba Fenice, Boves 2009, pp. 132-134.).

2. Consistenza dell’opera al 2019 / Stato attuale

L’edificio si presenta in buono stato di conservazione, preservando i caratteri originali dell’opera. Alcune modifiche e adeguamenti normativi hanno riguardato gli interni. Si rileva la sostituzione dei serramenti lignei originali così come della pavimentazione esterna. La facciata, originariamente intonacata di bianco, si presenta oggi di colore rosa. Sulla facciata, in corrispondenza della soletta tra le finestre, è ancora presente il rivestimento in tessere di mosaico bianche, tipico di alcune architetture di Eduardo Vittoria. Sulle facciate sono ancora presenti alcuni lampioni originari che richiamano la forma di una campana, simbolo del Movimento Comunità.

Alcune delle funzioni originarie, come ad esempio spazi comuni per la comunità del paese o locali ambulatoriali, sono ancora presenti al 2019.

(Scheda a cura di Giulia Beltramo e Tanja Marzi, DAD - Politecnico di Torino)

Info

- Progetto: 1952 - 1952

- Esecuzione: 1953 - 1954

- Committente: Centro Comunitario del Canavese del Movimento Comunità (fondato da Adriano Olivetti)

- Proprietà: Proprietà pubblica

- Destinazione originaria: Centro Comunitario (del Movimento Comunità fondato da Adriano Olivetti)

- Destinazione attuale: Centro polifunzionale

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Eduardo | Vittoria | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.architettiroma.it/50_anni_professione/vittoria-eduardo/ | SI |

- Strutture: Struttura portante in calcestruzzo armato; Portico con soletta in c.a. sorretta da pilastri in carpenteria metallica a sezione tubolare

- Materiale di facciata: Intonaco (finitura delle facciate); soletta tra le finestre rivestita in piccole tessere di mosaico bianche

- Coperture: Struttura con capriate lignee; tetto a doppia falda; manto di copertura in coppi

- Serramenti: Serramenti lignei; su alcuni prospetti sono presenti alcune finestre con tipologia “a nastro”

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Stato Coperture: Buono

- Stato Serramenti: Buono

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Nessuna opzione

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: -

- Particella: -

| Codice ICCd | Ubicazione | Tipologia | Soggetto | Autore | Materia Tecnica | Stato di Conservazione | Restauri |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Facciata, maiolica applicata sulla facciata dell’edificio verso la piazza | campana simbolo del Movimento Comunità e scritta “humana civilitas” motto del Movimento Comunità | Ceramica | Mediocre |

Note

-

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Musatti Riccardo | 1956 | Centro di Comunità a Palazzo Canavese, architetto Eduardo Vittoria. Presentazione di Riccardo Musatti | L’architettura. Cronache e storia n. 5 | 680-685 | No | |

| Vittoria Eduardo | 1958 | Progetti e costruzioni. 1948-1957 | Torino | No | ||

| Tentori Francesco | 1959 | Profili di architetti: Eduardo Vittoria | Comunità n. 69 | 50-61 | No | |

| Olivetti Adriano | 1959 | Città dell'uomo | Edizioni di Comunità | Milano | No | |

| Fabbri Marcello, Greco Antonella | 1995 | La comunità concreta. Progetto e immagine. Il pensiero e le iniziative di Adriano Olivetti nella formazione della cultura urbanistica e architettonica italiana | Fondazione Adriano Olivetti | Roma | 221 | No |

| Guazzo Giovanni (a cura di) | 1995 | Il punto su… Eduardo Vittoria. L’utopia come laboratorio sperimentale | Gangemi | Roma | 36 | No |

| Bonifazio Patrizia, Scrivano Paolo | 2001 | Olivetti costruisce. Architettura moderna a Ivrea | Skira | Milano | 30-32 | No |

| Bonifazio Patrizia | 2006 | Attraversare i luoghi. Alcune riflessioni su studi e interpretazioni della committenza Olivetti a Ivrea | Parametro n. 262 | 71 | No | |

| Bonfante Francesca | 2009 | Ivrea: un cantiere per la “comunità” di Olivetti, in Maurizio Meriggi, La “Città Verde” | Araba Fenice | Boves | 132-134 | No |

| Olivetti Adriano | 2013 (1959 | Il cammino della Comunità, Edizioni di Comunità, 1959, ripubblicato con prefazione di Salvatore Settis, collana Humanitas Civilitas 3 | Comunità editrice | Roma/ivrea | No | |

| Nunziante Pietro, Perriccioli Massimo (a cura di) | 2018 | Eduardo Vittoria. Studi, ricerche e progetti, Collana Mostre e Maestri di Architettura | Clean Edizioni | Napoli | 108 | No |

| Conte Sara | 2018 | Il colore nella cittadella razionalista di Ivrea: l’opera di Eduardo Vittoria, in Veronica Marchiafava, Lia Luzzatto (a cura di), Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari | Associazione Italiana Colore | Milano | No |

Allegati

Criteri

| 1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: DGAAP - Segretariato Regionale per il PiemonteTitolare della ricerca: Politecnico Torino Dipartimento Architettura e Design

Responsabile scientifico: Maria Adriana Giusti, Gentucca Canella (DAD)

Scheda redatta da Giulia Beltramo e Tanja Marzi

creata il 31/12/2004

ultima modifica il 28/01/2025

Revisori:

Mezzino Davide 2021