PALAZZO UFFICI OLIVETTI (PU1) E CENTRO ELABORAZIONE DATI GIÀ CENTRO TRATTAMENTO AUTOMATICO

Scheda Opera

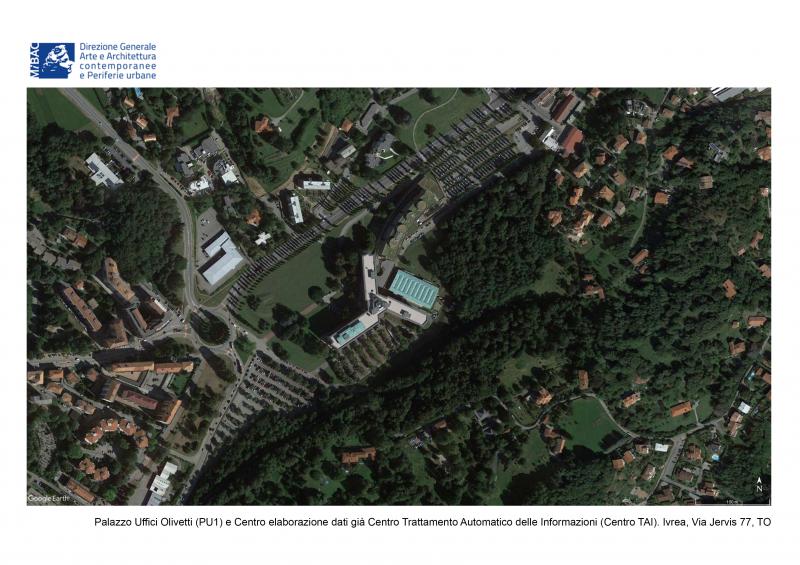

- Comune: Ivrea

- Località: Quartiere Castellamonte

- Denominazione: PALAZZO UFFICI OLIVETTI (PU1) E CENTRO ELABORAZIONE DATI GIÀ CENTRO TRATTAMENTO AUTOMATICO

- Indirizzo: Via Jervis N. 77

- Data: 1955 - 1963

- Tipologia: Edifici per uffici

- Autori principali: Gian Antonio Bernasconi, Annibale Fiocchi, Marcello Nizzoli

Descrizione

1. Opera originaria

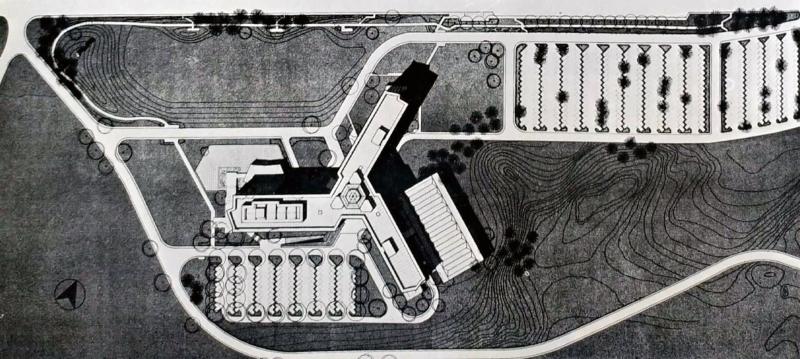

«Per la nuova sede degli uffici venne scelta un’area di proprietà della Società, di circa 80.000 mq, situata nelle immediate vicinanze del casello dell’autostrada della Valle di Aosta, principale asse di collegamento con Torino, col nascente comprensorio industriale di Scarmagno e, in futuro, (col tronco autostradale Ivrea-Santhià) con Milano.

L’area è situata a qualche centinaio di metri dallo stabilimento principale Olivetti, alla periferia di Ivrea, e quindi con la possibilità di collegamento rapido, al di fuori del traffico cittadino, con la fabbrica.

Impostazione del progetto

Il tema proposto ai progettisti, architetti Bernasconi e Fiocchi e prof. Nizzoli, si articolava come segue: superficie atta ad accogliere da 1.800 a 2.000 persone addette ai Servizi Generali centrali, più una sede per la Presidenza e per gli Uffici di Rappresentanza, con esclusione di laboratori di qualsiasi tipo (successivamente venne deciso di accogliere in un corpo staccato anche il Centro elettronico, prevedendone un considerevole ampliamento in relazione ai progressi incessanti nelle tecniche di elaborazione dei dati);

pianta e modulazione estremamente versatili, che permettessero un’agevole trasformabilità mediante elementi prefabbricati spostabili; per gli uffici singoli erano prescritte due dimensioni fondamentali (11 e 16 mq circa); gli uffici collettivi, sino a saloni di dimensioni anche considerevoli, dovevano risultare quasi multipli degli elementi singoli;

agevoli collegamenti verticali e orizzontali per il flusso del personale;

predisposizione di razionali vani verticali ed orizzontali per l’installazione degli impianti tecnici;

sovraccarico dei solai dei piani tipo:

230-300 kg/mq;

condizionamento integrale dei piani tipo.

Caratteristiche generali

Verso la metà del 1960, i progettisti presentarono il progetto di massima dell’edificio.

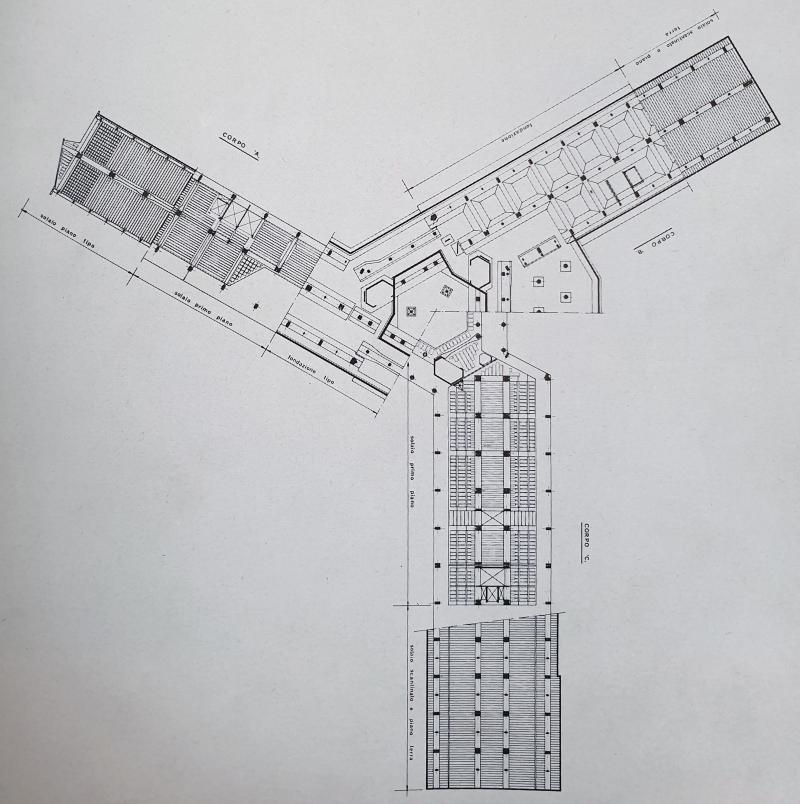

La pianta è del tipo stellare a tre bracci disposti a 120 gradi su nove piani, di cui sette fuori terra, un seminterrato accessibile a livello stradale da due lati dell’edificio ed un sotterraneo da adibire agli impianti tecnici.

Due ali, denominate A e B, hanno una larghezza di m 16, mentre la terza, denominata C, è larga m 20. Tale differenza permette, ad ogni piano, una considerevole libertà di disposizione planimetrica. Il modulo elementare scelto in relazione alle esigenze del tema e a quelle degli impianti tecnici è di m 1,20 nel senso longitudinale delle ali e di m 0,90 nel senso trasversale. I piani terreno e primo hanno una superficie inferiore a quelli sovrastanti, allo scopo di evidenziare le strutture portanti.

L’edificio destinato ad accogliere il Centro elettronico è previsto come appendice dell’ala B, ad essa collegato mediante una passerella. Si tratta di un corpo di fabbricato comprendente, su un unico piano, tre saloni destinati agli elaboratori, più un certo numero di uffici di servizio. Sopra gli uffici, una galleria per visitatori, dalla quale sono visibili i saloni di elaborazione.

I magazzini e gli impianti tecnici sono nel sotterraneo.

Gli ingressi del personale sono realizzati alla quota del seminterrato, mentre, con opportuno gioco di sistemazioni esterne, l’ingresso di rappresentanza è previsto al piano terreno.

Struttura

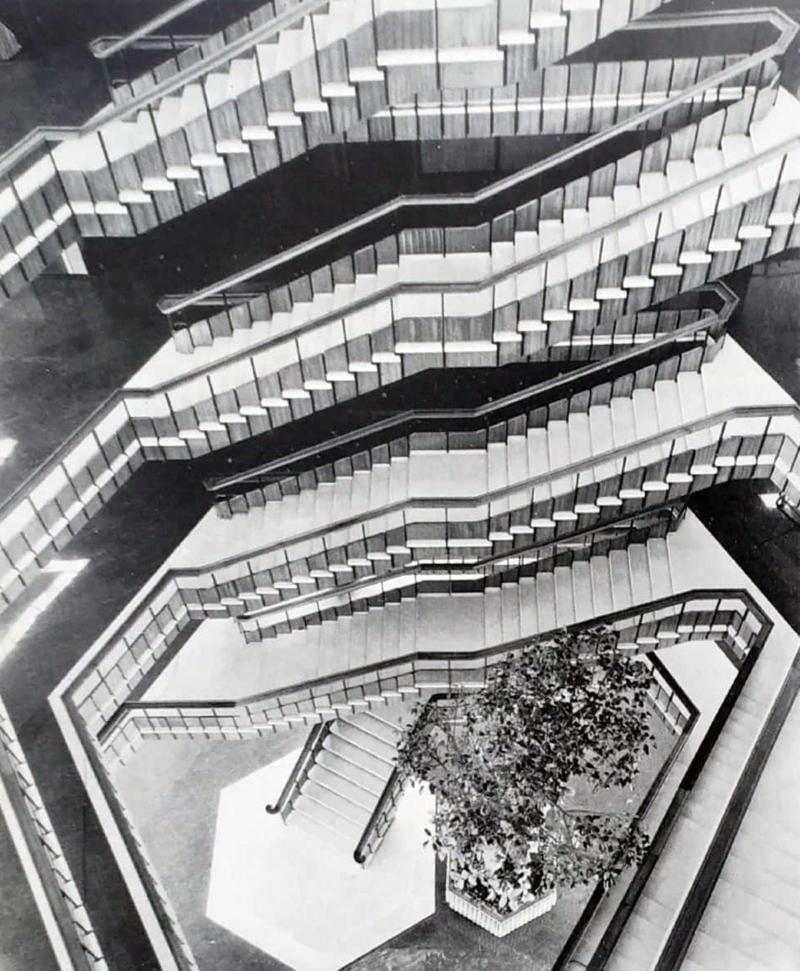

La struttura dell’edificio è del tipo tradizionale in cemento armato. La disposizione degli elementi portanti verticali è stata determinata dalla modulazione adottata per il progetto della costruzione. Nei tre corpi questi elementi sono costituiti dalle due pilastrate di ambito ad interasse di m 3,60 e 7,20, e da una pilastrata centrale per i corpi A e B ad interasse di m 7,20. Gli orizzontamenti sono costruiti con solai a travetti prefabbricati e precompressi completati dal getto in opera, ad esclusione del solaio del primo piano, dove esigenze architettoniche hanno portato ad una soluzione o a sbalzo (corpo C) o con travi trasversali (corpi A e B). Ancora per motivi di carattere architettonico la struttura del vano scala, che rappresenta la parte centrale di tutto il fabbricato, si discosta dal resto della costruzione. Gli orizzontamenti per questa zona sono costituiti da solai in laterizio gettati in opera, poggianti su due anelli di travi disposti sui pilastri e sulle murature dei cavedi degli ascensori. Essi portano alle estremità un anello metallico costituito da un profilato a C al quale sono state ancorate le rampe dello scalone centrale realizzate in struttura metallica. L’impiego di un materiale diverso, in questo caso, è stato imposto dalla necessità di avere una struttura più leggera, che permettesse l’inserimento delle rampe a rustico completato. Per gli stessi motivi la copertura di questo vano è stata eseguita in struttura metallica, che permette la realizzazione di un lucernario all’estradosso ed un velario, internamente in vetro di Murano, all’intradosso.

La fondazione del fabbricato, data la natura del terreno ed i carichi abbastanza elevati, è stata realizzata con travi rovesce disposte longitudinalmente. Il corpo destinato al Centro elettronico è a struttura mista. La parte sotterranea in cemento amato e quella fuori terra in struttura metallica.

Finiture

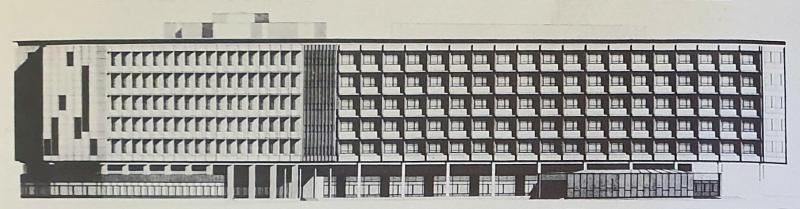

Le parti di facciata non vetrate sono realizzate con muri di tamponamento rivestiti esternamente in granito rosa di Baveno. Con lo stesso materiale si sono eseguiti i rivestimenti dei travi di bordo dei vari piani tipo. Nella facciata corpi A e C (fronte A-C), sono inserite fasce in alluminio anodizzato. Le colonne di ambito dal piano terra al 2° piano e la trave sovrastante sono in cemento a vista.

Il portico al piano terra è pavimentato in granito bianco Montorfano. Le divisioni interne sono del tipo smontabile realizzate con montanti metallici appoggianti al pavimento e fissati a pressione al solaio e con tamponature a doppio pannello isolato e rivestito in tela plasticata. Le tramezze costituenti le parti sui corridoi sono formate da armadi con sopraluce in cristallo, fissati a cavalletti metallici ancorati come i montanti delle tramezze mobili.

La soffittatura del piano terreno, 1° piano e piani tipo dei corpi A, B e C sono realizzate con lamelle fonoassorbenti in alluminio con sovrapposto cuscinetto di lana di roccia dello spessore d cm 1.

Il vano scala principale ha un soffitto di pannelli in gesso a giunti rasati, mentre il soffitto del seminterrato è di lastre fonoassorbenti.

Per le pavimentazioni sono stati impiegati i seguenti materiali: gres, per lo scantinato ed il corpo A e del seminterrato; granito rosso imperiale d Svezia, per il corpo scala centrale ed il piano terra del corpo C; repen classico, per il corpo B del seminterrato e corpi A e B del piano terra; perlato di Sicilia e botticino per i piani tipo.

I rivestimenti interni, nella zona di ingresso, nella zona di ingresso degli impiegati, nel vano scala principale e nella zona delle scale perimetrali sono realizzati rispettivamente in intonaco di graniglia lavata, legno Curar massiccio a doghe di 7 cm e in pannelli di legno plasticato Daniela.

Le finiture esterne del Centro elettronico sono analoghe a quelle del fabbricato principale e sono costituite in gran parte da pareti vetrate, con serramenti in alluminio anodizzato. Le pareti piene sono realizzate con muratura di mattoni rivestite esternamente in Sienite della Balma.

Tutti gli impianti sono stati convogliati, nella loro distribuzione verticale, in cavedi, uno per corpo, in posizione baricentrica e tale da permettere una facile distribuzione orizzontale, che viene effettuata nei vani ricavati tra gli orizzontamenti e il soffitto fonoassorbente». (Massimo Castellani Longo, Il nuovo Palazzo degli Uffici Olivetti a Ivrea, in «Notizie Olivetti», anno 13°, n. 83, aprile 1965, pp. 41-54)

«La costruzione è concepita con una pianta che forma tre bracci o ali, incernierati ciascuno a 120° rispetto agli altri e lunghi settanta metri, uniti da un nucleo centrale nel quale un esagono regolare funge da baricentro. Un’ala (corpo A) è diretta verso nord, un’altra si orienta a sud-est verso un’ansa della collina (corpo B) e la terza, la maggiore (corpo C), risulta parallela a via Castellamonte.

L’edificio si sviluppa per dieci piani, innalzandosi per otto piani fuori terra, con un volume, ad attico rientrato, sull’ala C, più un piano seminterrato accessibile a livello stradale da due lati dell’edificio, ed uno sotterraneo per gli impianti tecnici che completano l’edificio.

Dall’ala sud-est ci si collega, mediante una passerella, all’edificio a pianta rettangolare, disposto su tre livelli, che accoglie il Centro Trattamento Automatico delle Informazioni (TAI).

La diversa sezione delle ali (due sono di sedici metri di larghezza mentre il corpo C è largo venti metri) consente di avere uffici di differente ampiezza e grande libertà compositiva; nelle due ali più strette il corridoio è centrale e gli uffici sono sui lati esterni. Al centro dell’ala a sezione maggiore, invece, si trovano locali destinati ad archivio, attese, servizi ed impianti igienici. Nelle testate delle ali si trovano uffici di maggiore ampiezza. Altri uffici e sale riunioni sono dislocati nel nucleo centrale del fabbricato che comunque svolge funzione di disimpegno.

L’ingresso da sud, collegato ai parcheggi, è quello usato dal personale che accede, entro l’esagono, a tre gruppi binati di ascensori, oltre che al livello sotterraneo, destinato agli archivi, ai servizi e agli impianti elettrici, di condizionamento e riscaldamento, etc..

L’ingresso principale è a quota + 4,00 metri e immette sia agli ascensori sia alla grande scala e comunica con gli uffici di rappresentanza, le sale di esposizione dei prodotti, le sale di attesa, la sala riunioni e la Foresteria.

Tutti i piani intermedi sono occupati da uffici di dimensioni standardizzate: la suddivisione interna, con modulo fisso di metri 1,20 nel senso longitudinale delle ali e di metri 0,90 in senso trasversale, è assicurata da pareti mobili prefabbricate; l’ufficio tipo misura diciotto metri quadrati.

Al contorno dell’edificio, e soprattutto nell’area prospiciente l’ingresso principale, esiste una zona a verde, parte del progetto di Piero Porcinai. Va annotato che presso l’ingresso principale avrebbe dovuto essere costruita una seconda sala per riunioni da trecento persone, sospesa su una vasca d’acqua; di questo corpo di fabbrica sono state realizzate le sole fondazioni, poi coperte dal treno tenuto a verde.

La struttura dell’edificio è di tipo tradizionale in cemento armato, fatta eccezione per il corpo scale. Gli elementi portanti verticali sono influenzati dalla modulazione adottata. I tre corpi sono costituiti da pilastrature d’ambito, con interasse di metri 3,60 e 7,20. Esiste poi una pilastratura centrale per due delle ali ad interasse di metri 7,20; la terza ala presenta una pilastratura doppia che mantiene l’interasse di metri 7,20.

Le strutture orizzontali sono costruite con solai a travetti prefabbricati e compressi, completati dal getto in opera. Il solaio del primo piano costituisce però un’eccezione: presenta una soluzione a sbalzo per un’ala e con travi trasversali per le altre due, allo scopo di ottenere una variazione nelle altezze utili.

Le fondazioni del fabbricato reggono carichi elevati; per questo, e per la natura del terreno, sono realizzate con travi rovesce disposte longitudinalmente.

Il vano scala, disposto nel nucleo dell’edificio, può considerarsi quasi una architettura autonoma. Le strutture orizzontali sono costruite con solai di laterizio gettati in opera e poggianti su due anelli di travi, disposti sui pilastri e sulle murature dei cavedi degli ascensori. Essi portano alle estremità un anello metallico costituito da un profilato a “C”, al quale sono a loro volta ancorate le rampe dello scalone centrale, rette da una struttura metallica.

La scelta del materiale metallico deriva dalla necessità di reggere carichi minori, il che si traduce nell’uso di una struttura più leggera che consentì l’inserimento delle rampe una volta compiuta la struttura al rustico. La copertura del vano scale è eseguita con una intelaiatura metallica e vetro. Questa soluzione forma un lucernario all’estradosso ed è rifinita da uno splendido velario all’intradosso, in vetro di Murano, ad opera delle vetrerie Venini di Venezia.

Il vano che contiene le rampe ed i parapetti è rivestito in legno scuro (curaro) e chiaro (tuliper). I pianerottoli sono rivestiti in granito rosso imperiale di Svezia e i gradini sono in “bianco P” di carrara. Presso gli ascensori, in particolare al piano a quota + 4,00 metri, sono ben visibili le decorazioni di Nizzoli, così come sono dello stesso autore i “graffiti” situati all’esterno dell’ingresso principale, scavati nella pietra grigia.

In facciata le parti non vetrate sono rivestite in granito rosa di Baveno che ricopre anche le travi di bordo dei vari piani tipo, con una fascia di sienite della Balma di colore grigio in corrispondenza del primo piano fuori terra. Sono utilizzate anche fasce in alluminio anodizzato. La pavimentazione del portico è in granito bianco di Montorfano e le colonne d’ambito dal piano terra al secondo piano sono in cemento a vista.

Le soffittature fonoassorbenti sono in doghe di alluminio microforato, con un cuscinetto di un centimetro in lana di roccia. Il vano scala principale presenta invece un soffitto in pannelli di gesso a giunti rasati, mentre quello del seminterrato è in lastre fonoassorbenti.

Le pavimentazioni in generale utilizzano i seguenti materiali: grès nello scantinato e semiterrati, granito rosso imperiale di Svezia per il corpo scale centrale e il piano terra dell’area Rappresentanza; repen classico, perlato di Sicilia e botticino per i piani tipo.

I rivestimenti interni della zona ingresso degli impiegati, del vano scala principale e dei vani delle scale di servizio (una per ogni ala del fabbricato, collocate in posizione mediana) sono realizzati in intonaco di graniglia lavata, legno Curar massiccio a doghe di sette centimetri e in legno plasticato Daniela. Le zoccolature sono in masselli di ghiandone ed in granito bianco di Montorfano, bocciardati.

Le divisioni interne sono parte in tramessi mobili e parte ad armadi modulari, con montanti metallici appoggiati a pavimento e fissati a pressione al solaio, e tamponature a doppio pannello isolato e rivestimento in tela plastificata. Le pareti verso i corridoi sono formate da armadi con sopraluce in cristallo, fissati a cavalletti metallici, ancorati come i montanti delle pareti mobili. Ogni modulo è sostituibile con porte a due battenti asimmetrici.

Le finestre a nastro continuo sono poste in opera in modo diverso a seconda dell’orientamento dei prospetti: all’interno sui fronti di sud-ovest e nord-ovest, all’esterno verso i fronti est e nord-est. Ogni sforzo è stato compiuto per poter avere una unificazione dei serramenti, che sono in lega di alluminio anodizzato nero. Oggi il colore nero originario dei profilati di alluminio, per effetto dell’irraggiamento solare, è “virato” in viola ed alcune delle zone maggiormente esposte al sole sono completamente scolorite con la comparsa del metallo grezzo. Verso gli anni Ottanta una pellicola riflettente di colore neutro era stata applicata direttamente sui cristalli originali lungo la sezione centrale dell’edificio lato ovest per esigenze di maggior difesa dall’irraggiamento.

Le finestre sono per due terzi apribili verso l’esterno in modo che le eventuali correnti d’aria tendano a chiuderle e non ad aprirle.

La distribuzione verticale di tutti gli impianti è alloggiata in cavedi, due per ogni ala, situati in posizione baricentrica e nel nucleo centrale tale da permettere una semplice distribuzione orizzontale, effettuata sfruttando i vani ricavati tra i solai e le controsoffittature.

Due gli interventi significativi di variante, entrambi realizzati nel corso degli anni Ottanta. Il primo, dovuto a ragioni di sicurezza, ha comportato la modifica dei vani scala delle ali A e B per consentire l’uscita diretta verso l’esterno in caso di pericolo. Le modifiche in facciata sono in ogni caso appena percettibili, anche perché ricavate sui lati meno in vista dell’edificio.

Ben più significativo, dal punto di vista estetico, l’intervento teso a migliorare il comportamento “energetico” delle facciate rivolte ad ovest, sulle quali, a seguito di uno studio specifico condotto da docenti del Politecnico di Torino, sono stati sostituiti gli originali cristalli Thermopane con nuovi cristalli selettivi a camera d’aria, con lastra esterna riflettente color bronzo.

Parallelamente l’impianto di condizionamento e riscaldamento è stato reso “intelligente”, ovvero viene pilotato dallo stesso elaboratore che regola gli impianti del Nuovo Palazzo Uffici (PU2), consentendo così la regolazione termica differenziata per ogni singolo ufficio al variare delle condizioni esterne e in particolare dell’irraggiamento solare sui serramenti.

Il Centro TAI ha pianta rettangolare e si sviluppa su due piani: un interrato ed un piano fuori terra che, perimetralmente e su tre dei lati, risulta soppalcato. Alla quota del soppalco è realizzato un collegamento con il Palazzo Uffici 1 mediante un corridoio a ponte.

La struttura del Centro è in acciaio con pilastrature su due lati del perimetro; esse sorreggono le capriate a sezione lenticolare della copertura. Il manto di quest’ultima è interamente in rame ed è organizzato con una serie di compluvi e di displuvi che consentono lo smaltimento dell’acqua piovana attraverso pluviali nascosti; sono infatti incassati in corrispondenza dei pilastri metallici strutturali.

Nel suo insieme d’elemento organico la copertura rappresenta una sorta di enorme coperchio grecato, appoggiato sulle murature perimetrali che, grazie all’arretramento dei pilastri strutturali nella zona d’appoggio, sono interamente vetrate e conferiscono alla copertura stessa un notevole effetto di “sospensione”.

Le finiture esterne del Centro sono analoghe a quelle del Palazzo Uffici e sono costituite in gran parte dalle pareti vetrate con serramenti in allumino anodizzato. E pareti piene sono realizzate in murature di mattoni rivestite esternamente con sienite della Balma.

Tutti gli impianti sono convogliati verticalmente in cavedi in posizione baricentrica; orizzontalmente la distribuzione sfrutta il vano di oltre 2 metri d’altezza ricavato fra la copertura e il controsoffitto metallico fonoassorbente.

Il Palazzo Uffici 1 è circondato da prati ed essenze arboree anche d’alto fusto ed è collegato a via Castellamonte con i necessari raccordi stradali.

Nell’area antistante l’ingresso principale vi è una zona, particolarmente curata, che costituisce par del più generale progetto di Pietro Porcinai, che si estende sino a via Jervis, con l’infilata di pioppi cipressini ormai caratteristici della via. In adiacenza all’ingresso principale avrebbe dovuto essere situata anche una grande vasca d’acqua a completamento dell’intera organizzazione degli spazi liberi che precedono il Palazzo.

Oltre al progetto originario di Pietro Porcinai, altri studi ed iniziative ebbero per oggetto la sistemazione dell’area libera; uno di questi; uno di questi prevedeva la sistemazione di parte della collezione aziendale di sculture. Queste proposte non furono attuate, salvo che per la collocazione, nell’atrio d’ingresso al piano terreno del palazzo, di una statua di Alberto Viani, un torso virile in marmo del 1953, e un piccolo bassorilievo di Andrea Cascella proveniente dall’architrave del negozio Olivetti di Düsseldorf, oggi smantellato, attualmente incassato in un basso muretto di fronte all’ingresso stesso.

Uno degli interventi più interessanti prevedeva di sistemare, nel prato antistante l’ingresso principale, la grande “scultura solare”, opera di Alejandro Otero.

La struttura, realizzata interamente in acciaio Inox, è paragonabile a quella eretta a Washington (D.C.)presso il Museo “Air and Space”. Si trattava di una grande “scultura solare” esposta il 20 settembre 1977 nella corte della Piazza d’Armi del Castello Sforzesco di Milano in occasione di una mostra dedicata allo scultore, curata dall’Ufficio Olivetti Corporate Image. Smontata e trasferita ad Ivrea, essa rimase a lungo smantellata ed immagazzinata, quindi nuovamente trasferita a Scarmagno, nonostante il 23 luglio 1980 una concessione edilizia del Comune di Ivrea ne consentisse l’installazione sul fronte nord del Palazzo Uffici 1.

Attualmente, donata dalla Olivetti alla Città di Ivrea, essa è visibile nelle aree esterne del comprensorio ex Montefibre». (Daniele Boltri, Giovanni Maggia, Enrico Papa, Pier Paride Vidari, Architetture olivettiane a Ivrea. I luoghi del lavoro e i servizi socio-assistenziali di fabbrica, Gangemi, Roma 1998, pp. 110-121)

«L’edificio è a tre bracci di settanta metri, angolati di 120°, uniti da un nucleo centrale: un esagono regolare. Un’ala è diretta verso est, un’altra a sud, verso la collina, e la terza, la maggiore, è parallela a via Castellamonte. S’alza con sette piani fuori terra, più un piano seminterrato accessibile dalla strada, ed uno sotterraneo. La struttura è a pilastri periferici in cemento armato, d’interasse di metri 3,60 e 7,20, e una struttura centrale per due delle ali ad interasse di metri 7,20; la terza ala presenta infine una pilastratura doppia che mantiene l’interasse di metri 7,20.

Il vano scala centrale sembra autonomo: i solai di laterizio poggiano su due anelli di travi, la copertura è realizzata con un lucernario ad intelaiatura metallica, con uno splendido velario delle vetrerie Venini di Venezia. Pregevoli decorazioni di Nizzoli sono visibili presso gli ascensori e all’ingresso principale, scavati nella pietra grigia.

È l’edificio per uffici più importante d’Ivrea. Il Palazzo è circondato da prati e piantumazioni, secondo un progetto di Piero Porcinai, e in alto era previsto un giardino pensile. In adiacenza all’ingresso principale si doveva situare una vasca, a completamento degli spazi liberi che precedono il palazzo. Dall’ingresso principale, l’area si estende sino a via Jervis, con l’infilata di pioppi cipressini che sono una caratteristica della via e di tutta la città. Nel parco dovevano essere collocate delle sculture, a cominciare dal “Guerriero” di Marino Marini presso l’ingresso principale e da un obelisco di granito, opera dello stesso Nizzoli, da sistemarsi in asse all’ingresso principale. Altri progetti ripresentarono l’idea del parco dell’arte, usufruendo della collezione aziendale. Furono poste solo un torso virile in marmo d’Alberto Viani, del 1953, lungo un’ala del palazzo e una piccola opera d’Andrea Cascella, proveniente dal negozio di Düsseldorf, inserita nel muretto di fronte all’ingresso». (Pier Paride Vidari, Ivrea, città d’industria, di ricerca e di progetto (appunti sulla forma della città), in Leila Cracco Ruggini et al. (a cura di), Ivrea, ventun secoli di storia, Priuli & Verlucca, Pavone Canavese 2001, pp. 308-325, cit. pp. 321-322)

«L’edificio, costruito sulla base di uno schema distributivo e di un assetto formale che rimandano ai canoni formali e tipologici dell’International Style, ha pianta a stella costituita da tre bracci di diversa manica e dimensione incernierati a 120 gradi sul blocco scale e servizi centrale. La struttura portante è in calcestruzzo, le finiture esterne in granito rosa e grigio, le vetrate con telai in alluminio brunito e anodizzato sono caratterizzate – ai piani superiori – da un originale sistema di apertura a pantografo e montano vetri specchianti. Elemento notevole dell’edificio è rappresentato dalla monumentale scala centrale a pianta esagonale realizzata in metallo, legno e marmo di Carrara e sovrastata da un lucernario in vetro di Murano eseguito su disegno di Marcello Nizzoli. Interessate anche l’attacco a terra dell’edificio che si integra per mezzo di scale e balze in granito grigio con il disegno dell’area verde di Pietro Porcinai». (Patrizia Bonifazio, Enrico Giacopelli (a cura di), Il paesaggio futuro. Letture e norme per il patrimonio dell’architettura moderna di Ivrea, Allemandi, Torino 2007, p. 75)

«Realizzato per ospitare la Presidenza, la direzione Generale e Servizi Generali aziendali, il complesso sintetizza tutti gli aspetti del processo creativo, dal design paesaggistico, all’architettura, all’arredo e all’arte. Inserito in un contesto disegnato da Pietro Porcinai, che segna la strada coi filari alberati e modella il terreno per schermare aree di parcheggio e di sosta, il palazzo irraggia la morfologia stellare che si snoda in tre bracci, di diversa dimensione, incernierati nel nodo esagonale, in corrispondenza del quale si sviluppa la scalinata. L’impatto spaziale è dinamico, modernamente monumentale. La forma spigolosa e articolata della scala in struttura metallica, coi gradini di marmo di Carrara che forano la balaustra lignea, rendendo visibile l’andamento della pedata, è sottolineata dagli effetti luminosi del lucernario di copertura in vetro di Murano (disegno di Marcello Nizzoli) e delle plafoniere che disegnano geometrie aperte. La struttura in calcestruzzo armato si veste di granito rosa e grigio, con finestre a nastro continuo, poste in opera in modo diverso, a seconda dell’orientamento, caratterizzate da telai in alluminio anodizzato nero e da un sistema di apertura a pantografo ai piani superiori. L’ingresso principale esibisce una pensilina che seziona i pilastri del portico e una lastra di pietra griglia incisa dai “graffiti” di Nizzoli. Collegato tramite un corridoio a ponte alla manica sud-est del Palazzo Uffici 1, il centro TAI (1955-63), edificio a pianta rettangolare su due piani, di cui uno interrato. La struttura portante è in acciaio con pilastri su due lati, a sostegno delle capriate della copertura. Il manto di copertura è in rame e pluviali incassati in corrispondenza dei pilastri metallici rendono possibile lo smaltimento dell’acqua piovana. Grazie all’arretramento dei pilastri, le murature perimetrali rivestite di sienite della Balma sono interamente vetrate con serramenti di alluminio analoghi a quelli di Palazzo Uffici». (Maria Adriana Giusti, Rosa Tamborrino, Guida all’architettura del Novecento in Piemonte (1902-2006), Allemandi, Torino 2008, pp. 183-184)

2. Consistenza dell’opera al 2019 / Stato attuale

"Dal 30 giugno 2010 l’ edificio è di proprietà […], Fondo comune di investimento immobiliare […], ed è parzialmente utilizzato mediante la locazione di diversi piani uffici a conduttori diversificati.

Lo stato conservativo del complesso, dal punto di vista materico, è molto buono sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni, a conferma dell' altissima qualità progettuale ed esecutiva di strutture, soluzioni tecnologico-impiantistiche, materiali; anche il parco e gli esterni sono in apprezzabili condizioni, mantenendo in buona parte gli elementi di “arredo urbano” e le componenti vegetali progettate in origine per renderlo luogo di “loisir” e degna cornice del manufatto architettonico.

Gli spazi interni più rappresentativi, in particolare aree distributive orizzontali e verticali, spazi collettivi e comuni, uffici di maggiore prestigio, conservano - al netto di alcuni parziali adeguamenti normativi - buona parte delle finiture e degli elementi di arredo fisso e mobile connotanti, come documentato in particolare dalla sontuosa hall, dallo scalone monumentale, e dagli spazi a ballatoio che su ciascun piano distribuiscono i flussi agli uffici sulle diverse maniche della fabbrica; i magnifici e attualissimi serramenti, le raffinate zoccolature e bordure in pietra o stucco del pilastri, il gioco di pannellature intarsiate che si rincorrono su scalinate e pareti dei corridoi, manifestano ancora il tono di opulenza e prestigio che gli autori hanno voluto conferire agli spazi. Lo studio dell' archivio tecnico comunale evidenzia lo svolgimento, nell' ultimo ventennio, di opere leggere e reversibili di modificazione degli spazi interni secondari a mezzo di tramezzature leggere e controsoffitti o pavimenti impiantistici, anche per la doverosa sostituzione degli elementi contenenti fibra di amianto, oltre che adeguamenti alle normative antincendio e di accessibilità ai disabili.

Nel 2004 inoltre è stato riqualificato dal punto di vista funzionale il CED per un cambio di destinazione d'uso da industriale a terziario, con l'adeguamento in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici, nel rispetto degli elementi caratterizzanti quali il solaio di copertura reticolare, le snelle pilastrate perimetrali, i corpi scale in cemento a stampo, senza avere tuttavia individuato un futuro fruitore. " ("Relazione storica descrittiva", in Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte MiBACT, DCR n. 167/2016).

Nel 2016 l'edificio ha avuto la Dichiarazione di particolare interesse culturale ai sensi degli degli artt. 10, comma 3 a) e d) e 13 "in quanto in quanto testimonianza di altissima qualità della cultura architettonica italiana del Dopoguerra, e del processo di rinnovamento che la connotò. [...] La peculiarità che rende unico il manufatto è l'inedita soluzione planimetrica a tre bracci incernierati ad un elemento baricentrico, che custodisce l’elemento simbolico dell’edificio, lo scalone monumentale. [...] Ulteriore elemento di qualità dell' edificio del Palazzo Uffici e del CED è la capacità di manifestare ancora oggi, in forma chiaramente comprensibile, lo sforzo compiuto dagli autori per concepire una progettazzione integrata e globale dell' ambiente lavorativo, che comprende non solo l' involucro edilizio, ma il suo contesto esterno, e poi ancora gli spazi interni. Si ritiene, inoltre, che complesso architettonico denominato Palazzo Uffici e Centro Elaborazione Dati rivestano interesse culturale particolarmente importante anche ai sensi dell'art. 10, comma 3 d) de in particolare per la storia della scienza, della tecnica e dell'industria, in quanto l'insediamento produttivo di via Jervis, di cui il Palazzo Uffici costituisce la mente pensante e l'anima decisionale, e il CED la memoria-archivio, rappresenta un unicum come testimonianza della storia produttiva e socio/economica italiana, e nello specifico canavesana, filtrata attraverso la singolare esperienza di Adriano Olivetti, che adottò politiche comunitarie e sociali finalizzate a integrare l'attività lavorativa dei suoi dipendenti con il sostegno delle altre loro dimensioni esistenziali; l'asse di via Jervis è per questo il cuore di “Ivrea città industriale del XX secolo” , e il monumentale Palazzo Uffici, collocato in apertura dell' asse medesimo, ad accogliere chi entrava nel capoluogo eporediese, costituiva di fatto la testa dell'articolato corpo insediativo olivettiano, simbolo dell'apoteosi del successo imprenditoriale aziendale.

Palazzo Uffici Olivetti (PU1) e Centro elaborazione dati già Centro Trattamento Automatico delle Informazioni (Centro TAI) sono tra le architetture incluse nella core zone del sito “Ivrea, città industriale del XX secolo” inserito nel 2018 nella World Heritage List dell'UNESCO. (http://whc.unesco.org/en/list/1538)

(Scheda a cura di Stefania Dassi MiBACT SR-PIE con Marco Ferrari DAD - Politecnico di Torino)

Info

- Progetto: 1955 - 1960

- Esecuzione: 1961 - 1963

- Committente: Società Olivetti

- Proprietà: Nessuna opzione

- Destinazione originaria: PU1 per la Presidenza, la direzione Generale e Servizi Generali aziendali e Centro TAI centro elaborazione dati

- Destinazione attuale: uffici

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Gian Antonio | Bernasconi | Progetto architettonico | Progetto | SI | ||

| Annibale | Fiocchi | Progetto architettonico | Progetto | SI | ||

| Antonio | Migliasso | Progetto strutturale | Progetto | NO | ||

| Marcello | Nizzoli | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.csacparma.it/fondo-nizzoli-associati-1965-1991/ | SI |

| Pietro | Porcinai | Progetto del verde | Progetto | Visualizza Profilo | https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=52169 | NO |

| Aldo | Sepa | Direzione lavori | Esecuzione | NO |

- Strutture: cemento armato; strutture orizzontali con solai a travetti prefabbricati e compressi completati dal getto in opera; fondazioni con travi rovesce disposte longitudinalmente (PU1); acciaio con pilastrature su due lati (Centro TAI)

- Materiale di facciata: vetro e granito rosa di Baveno; nella facciata corpi A e C sono inserite fasce in alluminio anodizzato; le colonne di ambito dal piano terra al 2° piano e la trave sovrastante sono in cemento a vista (PU1); vetro e sienite di Balma (Centro TAI)

- Coperture: copertura del vano scala in struttura metallica con lucernario all’estradosso e velario in vetro di Murano all’intradosso (PU1); rame (Centro TAI)

- Serramenti: alluminio anodizzato nero (PU1 e Centro TAI)

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Stato Coperture: Buono

- Stato Serramenti: Buono

- Vincolo: Vincolata

- Provvedimenti di tutela: Dichiarazione di notevole interesse

- Data Provvedimento: D.C.R. 06/06/2016, n. 167

- Riferimento Normativo: D. Lgs 42/2004 art. 10, c. 3, lett. a) e d)

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: 56

- Particella: 11/pa

| Codice ICCd | Ubicazione | Tipologia | Soggetto | Autore | Materia Tecnica | Stato di Conservazione | Restauri |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Atrio d’ingresso al piano terreno | Scultura | Torso virile | Alberto Viani | Marmo | Mediocre | non noti | |

| Muro di fronte all’ingresso principale | Bassorilievo | Astratto | Andrea Cascella | Marmo | Mediocre | non noti |

Note

Motivazioni del vincolo Si ritiene che il complesso costituito dal Palazzo Uffici e Centro Elaborazione Dati rivesta interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3 a), per le seguenti motivazioni: Il complesso presenta particolare interesse storico-architettonico, in quanto testimonianza di altissima qualità della cultura architettonica italiana del Dopoguerra, e del processo di rinnovamento che la connotò; esso è altresì simbolo di una nuova originale ricerca espressiva di Gian Antonio Bernasconi, Annibale Fiocchi e Marcello Nizzoli, che, così come già nel decennio precedente Ignazio Gardella, Figini e Pollini, e Edoardo Vittoria, presenti nell' insediamento della fabbrica olivettiana eporediese rispettivamente con la Mensa Aziendale, la Fascia dei Servizi Sociali e il Centro Studi e Esperienze, si allontanano progressivamente dal razionalismo modernista degli anni Trenta: la purezza della forma, l’esattezza planimetrica, la modularità strutturale, sono caratteristiche del modo “sui generis” con cui la tarda architettura razionalista italiana declina i canoni formali e tipologici dell' International Style. Nel caso degli autori del Palazzo uffici, ciò avviene sostanziando in termini originali e inediti una sensibilità più affine ai gusti dell' Italia della rinascita - correlata al boom economico degli anni Sessanta - con esiti formali e linguistici sorprendenti, a testimoniare il forte contributo individuale e originale nel metabolizzare e reinterpretare i temi ispirativi comuni. La peculiarità che rende unico il manufatto è l'inedita soluzione planimetrica a tre bracci incernierati ad un elemento baricentrico, che custodisce l’elemento simbolico dell’edificio, lo scalone monumentale; ancora una volta, il simbolismo e la volontà di comunicare, attraverso l'architettura, qualcosa che è altro dall' architettura medesima – nel caso del Palazzo Uffici la tematica di un' azienda opulenta e di successo – moltiplica in forma esponenziale la rilevanza culturale del manufatto architettonico indagato. Ulteriore elemento di qualità dell' edificio del Palazzo Uffici e del CED è la capacità di manifestare ancora oggi, in forma chiaramente comprensibile, lo sforzo compiuto dagli autori per concepire una progettazzione integrata e globale dell' ambiente lavorativo, che comprende non solo l' involucro edilizio, ma il suo contesto esterno, e poi ancora gli spazi interni, i caratteri delle finiture, fino ad arrivare agli arredi fissi e mobili, in gran parte conservati in eccellenti condizioni La cura del particolare nella lavorazione e l' altissima qualità dei materiali impiegati in interno, esterno, arredi (marmo Carrara, marmo Peralto di Sicilia, marmo botticino, granito rosa Baveno, granito bianco Montorfano, granito rosso imperiale di Svezia, vetro di Murano su disegno, legno intarsiato), oltre che essere il medium scelto per comunicare l'dea del lusso, costituiscono ulteriori contenuti di interesse particolarmente importante da salvaguardare. Il sapiente impiego delle strutture a telaio in cemento armato - declinate nella loro massima espressività geometrica e purista, sia nella piastre di solaio, che nei pilastri poligonali; le ampie finestre a serramento metallico a pantografo - raffinato e suggestivo sistema di apertura - dai telai in alluminio brunito e anodiozzato e vetri specchianti color bronzo; la struttura a sospensione dall'alto delle rampe di scale; l'adozione di sistemi impiantistici all' avanguardia, manifestano la padronanza degli autori e delle maestranze nell' impiego delle tecnologie moderne, che risultano - a differenza della maggior parte dell'edilizia italiana del Dopoguerra - esteticamente accattivanti e raffinate, mai banali, mai brutali. Esse contribuiscono pertanto a motivare il particolare interesse storico-architettonico non solo in relazione alla storia dell'architettura, ma anche alla storia della tecnologia e all' evoluzione delle tecniche di progettazione edilizio—impiantistica. Si ritiene, inoltre, che complesso architettonico denominato Palazzo Uffici e Centro Elaborazione Dati rivestano interesse culturale particolarmente importante anche ai sensi dell'art. 10, comma 3 d) de in particolare per la storia della scienza, della tecnica e dell'industria, per le seguenti motivazioni: l'insediamento produttivo di via Jervis, di cui il Palazzo Uffici costituisce la mente pensante e l'anima decisionale, e il CED la memoria-archivio, rappresenta un unicum come testimonianza della storia produttiva e socio/economica italiana, e nello specifico canavesana, filtrata attraverso la singolare esperienza di Adriano Olivetti, che adottò politiche comunitarie e sociali finalizzate a integrare l'attività lavorativa dei suoi dipendenti con il sostegno delle altre loro dimensioni esistenziali; l'asse di via Jervis è per questo il cuore di “Ivrea città industriale del XX secolo” , e il monumentale Palazzo Uffici, collocato in apertura dell' asse medesimo, ad accogliere chi entrava nel capoluogo eporediese, costituiva di fatto la testa dell'articolato corpo insediativo olivettiano, simbolo dell'apoteosi del successo imprenditoriale aziendale. Anche sotto il profilo stilistico, palazzo Uffici e CED costituiscono tassello fondamentale dello sviluppo della “Fabbrica” Olivetti; a livello formale, essi rappresentano infatti esempio concreto della volontà di esprimere la politica aziendale, convertendo la visione organica dell' Ingegnere in architettura, con l' adozione di un diverso approccio tipologico di edifici con differenti destinazioni funzionali: nel caso degli edifici in oggetto, il ruolo attribuito da Adriano Olivetti - la cui morte improvvisa gli impedirà di vederlo portato a compimento - al Palazzo Uffici è quello di vero e proprio biglietto da visita che doveva manifestare il successo cosmopolita dell'azienda, il suo essere all' avanguardia non solo nella tecnica, ma anche in quello più propriamente definito stile: dalla grafica pubblicitaria, al design delle macchine da scrivere ed elaboratori, ancora oggi ritenuti di rara qualità estetica, il brand Olivetti fondava sull'eleganza dei prodotti buona parte del suo successo. Da questo punto di vista, il Palazzo Uffici manifestava l'aperta adesione al gusto internazionale, ed in particolare legato alla cultura anglosassone americana del periodo: il trionfo di pietre pregiate, intarsi, geometrismi, moquettes, arredi in pelle, ampie vetrate degli ambienti interni, e finanche le mancate fontane dell' esterno, trasferivano dai grattacieli newyorkesi a Ivrea l' immagine ottimista e assertiva del Sogno Americano, dove, come raccontavano agli italiani le commedie hollywoodiane di quegli anni, tutto sembrava possibile, in termini, di ricchezza, emancipazione, uguaglianza sociale. ("Relazione storica descrittiva", in Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte MiBACT, DCR n. 167/2016)

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1960 | La nuova sede per gli uffici Olivetti | Notizie Olivetti n. 9 | 1 | No | ||

| 1962 | I lavori al palazzo degli uffici | Notizie di fabbrica n. 6 | 2 | No | ||

| Olivetti Camillo & C. S.p.A. (a cura di) | 1963 | Olivetti, profilo di un’industria | Olivetti | Ivrea | 5-11, 15-23 | No |

| Castellani Longo Massimo | 1965 | Il nuovo Palazzo degli Uffici Olivetti a Ivrea | Notizie Olivetti, anno 13°, n. 83 | 41-54 | No | |

| 1965 | Il nuovo palazzo per gli uffici a Ivrea | Notizie di fabbrica n. 2 | 1 | No | ||

| Pedio Renato | 1966 | Palazzo della direzione Olivetti ad Ivrea | L’Architettura. Cronache e storia, n. 130 | 220-233 | No | |

| Marini Giuseppe Luigi (a cura di) | 1966 | Catalogo Bolaffi dell’architettura moderna 1963-1966 | Bolaffi | Torino | 216-217 | No |

| 1976 | Dossier: Politique industrielle et architecture: le cas Olivetti | L’Architecture d'Aujourd'hui, n. 188 | 1-104 | No | ||

| Pennavaja Cristina, Vidari Pier Paride, Giudici Giovanni, Mazzoleni Francesca | 1983 | Design Process Olivetti 1908-1978 | Olivetti | Milano | 80-81 | No |

| Polano Sergio | 1991 | Guida all’architettura italiana del Novecento | Electa | Milano | 39 | No |

| Boltri Daniele, Maggia Giovanni, Papa Enrico, Vidari Pier Paride | 1998 | Architetture olivettiane a Ivrea. I luoghi del lavoro e i servizi socio-assistenziali di fabbrica | Gangemi | Roma | 110-121 | No |

| Vidari Pier Paride | 2001 | Ivrea, città d’industria, di ricerca e di progetto (appunti sulla forma della città), in Leila Cracco Ruggini et al. (a cura di), Ivrea, ventun secoli di storia | Priuli & Verlucca | Pavone Canavese (To) | 308-325 | No |

| Bonifazio Patrizia, Giacopelli Enrico (a cura di) | 2007 | Il paesaggio futuro. Letture e norme per il patrimonio dell’architettura moderna di Ivrea | Allemandi | Torino | 75 | No |

| Giusti Maria Adriana, Tamborrino Rosa | 2008 | Guida all’architettura del Novecento in Piemonte (1902-2006) | Allemandi | Torino | 183-184 | No |

Allegati

Criteri

| 1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |

| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |

| 5. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive. | |

| 6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Dizionario biografico degli Italiani - Marcello Nizzoli | Visualizza |

| Enciclopedia Treccani - Marcello Nizzoli | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: DGAAP - Segretariato Regionale per il PiemonteTitolare della ricerca: Politecnico Torino Dipartimento Architettura e Design

Responsabile scientifico: Maria Adriana Giusti, Gentucca Canella (DAD)

Scheda redatta da Stefania Dassi con Marco Ferrari

creata il 31/12/2004

ultima modifica il 24/01/2025

Revisori:

Mezzino Davide 2021