RECUPERO DELLA FORTEZZA DI OSOPPO

Scheda Opera

- Comune: Osoppo

- Località: Colle della fortezza

- Denominazione: RECUPERO DELLA FORTEZZA DI OSOPPO

- Indirizzo:

- Data: 1984 - 2017

- Tipologia: Musei e Aree archeologiche

- Autori principali: Pierluigi Grandinetti

Descrizione

La fortezza di Osoppo è un complesso storico-ambientale di singolare interesse, in quanto gli uomini qui si sono cimentati, dall'antichità fino all'epoca moderna, in un'imponente trasformazione del rilievo naturale, per farne una “macchina da guerra”, continuamente adeguata al modificarsi delle strategie militari, ridotta però dopo i bombardamenti del 1945 e il sisma del 1976 a un coacervo di resti, ricoperti da macerie e invasi dalla vegetazione.

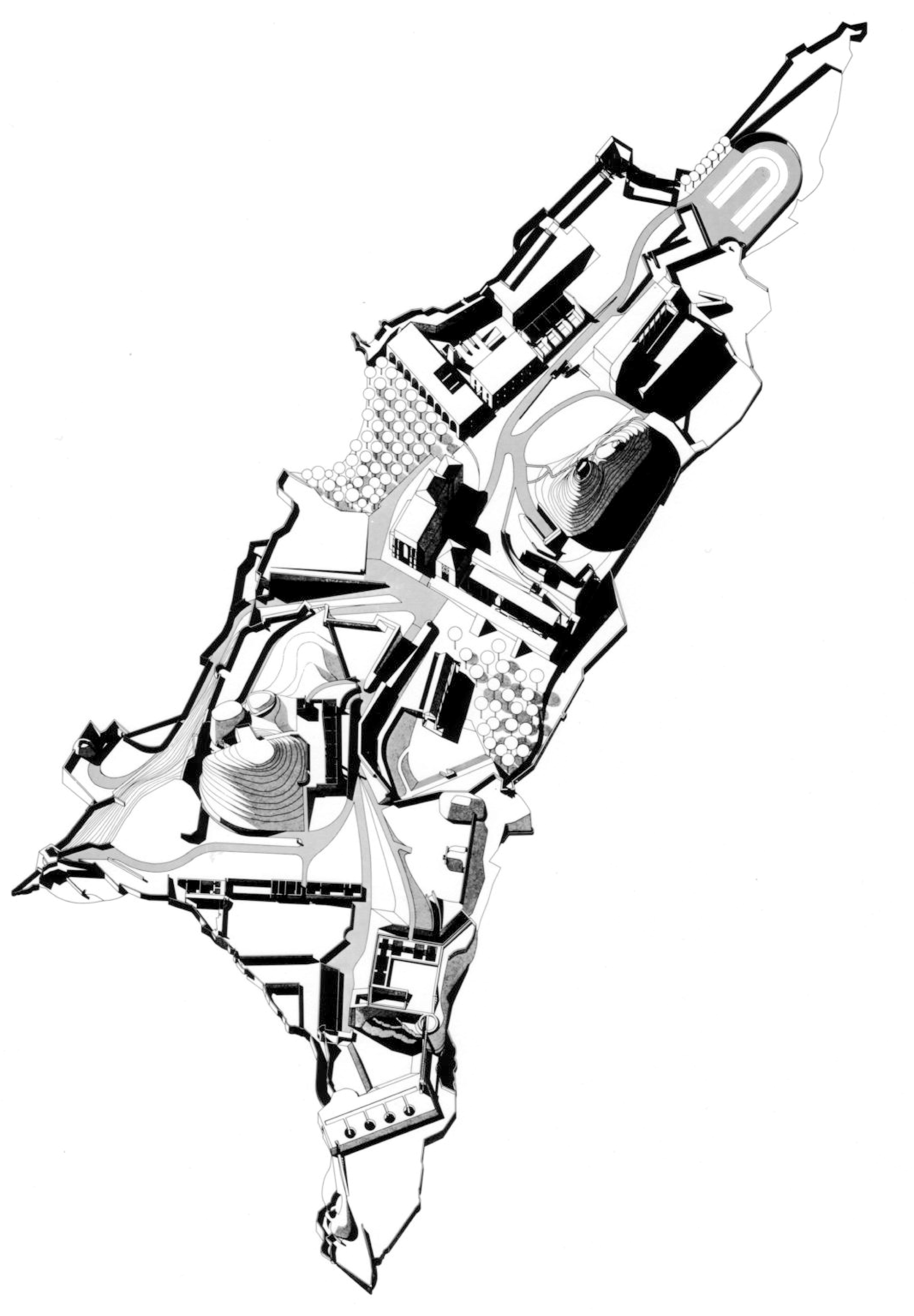

Il piano particolareggiato del parco della fortezza di Osoppo, predisposto per il Comune di Osoppo tra il 1984 e il 1986, si è posto l'obiettivo di far riemergere e conservare i segni della storia della fortezza nella loro stratificazione, attraverso la ricerca di un nuovo equilibrio tra la componente insediativa, quella vegetazionale, di particolare interesse per la ricchezza di specie presenti, e quella geomorfologica: conservare quindi e valorizzare la “natura storica” del colle, svelandone la stratificazione. E il "parco" è diventato lo strumento attraverso cui attuare tale valorizzazione, al fine di consentirvi la fruizione e di immettervi nuove funzioni a servizio del parco stesso.

Tra i primi interventi eseguiti a partire dal 1986, i più significativi sono: il recupero e il restauro “archeologico” dei terrazzamenti del colle Napoleone e del terrapieno della Casa del comandante; la ristrutturazione della ex Casa del custode, che diventa il nuovo Centro visite del parco; la sistemazione e l’infrastrutturazione della parte centrale dell’altopiano come area dei servizi del parco.

La parte centrale, storicamente luogo del comando militare, nel progetto del parco si configura come l'area dei servizi, al cui interno la Casa del tamburo diventa il punto di ristoro. Gli interventi di restauro, protezione e ricomposizione dei resti della Casa del tamburo, tra il 1987 e il 1994 (e successivamente della chiesa di San Pietro), diventano l’occasione per verificare le possibili relazioni tra conservazione dell'esistente e progettazione del nuovo.

Per la Casa del tamburo, un manufatto di origine veneta ristrutturato e ampliato in periodo napoleonico e italiano, il tema del nuovo in rapporto all'antico si sviluppa nella costruzione - all'interno del rudere restaurato - di una struttura in pilastri, travi e capriate di acciaio verniciato, che ripropone, nelle sue linee essenziali, la figura storica dell'edificio.

Perché la struttura di progetto non appaia come un edificio nuovo entro l'edificio preesistente, la scelta compositiva è quella di articolarla per "parti": i filari di pilastri; i riquadri di travi del primo piano; il ponte strallato, il ballatoio a squadra, la scala e il solaio; le due travi longitudinali di banchina; le capriate; l'ordito dei correnti; il manto di copertura. Ciascuna parte ha una sua autonomia, formale e costruttiva, a partire dalla quale essa dialoga con le altre parti della nuova struttura e con il manufatto antico, in modo che, rispetto all'incompletezza del rudere, l'unità architettonica dell'opera sia costituita dall'insieme delle parti, nuove e antiche, dell'edificio.

Per mettere in atto questa idea, sono stati scelti profili ad "U" (UPN), connessi per giustapposizione, al fine di evidenziare ogni volta il ruolo e l'autonomia dei singoli elementi.

La chiesa di San Pietro si eleva, in forma di rudere, al centro dell’altopiano. I suoi resti sono il risultato di una storia complessa e travagliata, che ha origine da una piccola pieve del VI secolo dopo Cristo, demolita ai primi del Settecento dall’architetto Domenico Rossi, chiamato dai Savorgnan a realizzare un nuovo tempio. Il Rossi ripropone a Osoppo il modello rinascimentale della facciata a ordini sovrapposti, su un impianto composto da navata centrale, cappelle laterali e presbiterio. Mai completata secondo il progetto originario, la chiesa nel 1797 con l’arrivo di Napoleone viene sconsacrata e trasformata in magazzino. Bruciata nel 1917 con la disfatta di Caporetto, viene ricostruita nel 1926 su incarico della Soprintendenza. Nuovamente distrutta dai bombardamenti aerei del 1945, viene ricostruita una seconda volta nel 1968, fino a che il terremoto del 1976 la fa crollare quasi completamente. Al suo interno due campagne di scavi archeologici portano alla luce i resti delle chiese precedenti, fino all'insediamento tardo-antico e alla prima pieve di Osoppo.

Il progetto, realizzato tra il 1995 e il 2001, prevede il restauro del complesso ruderale della chiesa, con il recupero degli elementi archeologici e architettonici superstiti, la loro protezione dagli agenti atmosferici e la loro fruizione per la visita, in connessione con il recupero della retrostante sagrestia ad uso museale. Prevede inoltre il ripristino di alcuni elementi della chiesa settecentesca, in modo da ricostituirne l'impianto figurativo e consentirne la fruizione: le parti basali dei muri e dei pilastri delle cappelle; il piano orizzontale e i muri in elevazione del presbiterio, che assume la figura di un recinto murario a cielo aperto. Nell'aula viene realizzata una soletta sospesa, interrotta nella parte centrale e lungo le cappelle, per rendere visibili gli elementi significativi dell'area archeologica sottostante. Il complesso ruderale viene "completato" da una struttura metallica di copertura, i cui elementi (otto pilastri, due falde a capriata e una volta a botte) nascono “per analogia” dagli elementi della chiesa settecentesca. Il sistema dei nuovi pilastri cruciformi, in acciaio verniciato, rimanda a quello dei pilastri antichi. Le due falde laterali, a copertura delle cappelle, costituite da capriate poste in corrispondenza dei muri trasversali dell'aula, richiamano i semitimpani laterali della facciata del Rossi. Chiudono così l'ordine minore esterno, compiuto, ma se ne staccano, a sottolineare l'assenza della trabeazione. La volta a botte infine, a copertura dell'aula, è costruita su un arco semicircolare allungato agli estremi, al fine di aumentarne la verticalità, già accentuata dall'obliquità delle capriate ed è costituita da travi reticolari in acciaio rivestite in alluminio naturale: una soluzione che, pur nell'uso di materiali leggeri, valorizza l'autonomia formale e la solidità figurativa della volta, pensata come un volume. Essa sporge a sbalzo e non copre totalmente la facciata monumentale, per mostrarne l'incompiutezza. Ma si pone comunque in relazione con essa, concludendo idealmente, senza chiuderle, le linee verticali interrotte dell'ordine maggiore. Si stacca dalle falde laterali e dal sistema dei pilastri in modo da sembrare come sospesa: un’apparizione “alla Magritte”.

Nel processo di rimessa in luce dei diversi strati storici della fortezza, il recupero della punta sud dell'altopiano, con il restauro e la sistemazione ambientale del complesso Castel novo-Forte corazzato, tra il 1989 e il 1995, ha consentito di proporre, rispetto alla singolarità del luogo, una particolare declinazione del rapporto tra antico e nuovo.

Cinto dalle mura venete, questo ambito contiene infatti al suo interno due imponenti manufatti: a nord il Castelnovo veneto, dei primi del Cinquecento, incompiuto e poi trasformato dagli Italiani in ridotto delle polveri, di cui rimane la parte basale scavata nella roccia; a sud il Forte corazzato italiano, dei primi del Novecento, tutto sotterraneo. Il progetto li rimette in luce, asportando i materiali di riporto accumulati nel tempo e ripristinando attraverso scavo archeologico i sedimi originari. Emergono così - oltre alle due grandi architetture militari - orme fossili, resti di torri e postierle medievali, la rocca cinquecentesca, una batteria napoleonica.

Per consentire la visita di questo straordinario compendio, vengono realizzati un percorso pedonale sopraelevato lungo la cinta muraria del castello, un ponte e una scala che consentono di scendere sul piazzale del Forte. L'appoggio che li sostiene diventa il nuovo monumento ai caduti, in sostituzione di quello preesistente, rimosso perché posto su un sito archeologico.

Questi nuovi elementi, diversi per forma e materiali, configurano un sistema di connessione tra le strutture storiche presenti, raccordandole tra loro, in modo che il visitatore possa percorrerle e ne apprezzi la singolarità, come episodi di una narrazione: il nuovo reinventa l’identità del luogo raccontandone al contempo la storia.

Nel corso degli anni sono stati anche eseguiti una serie di interventi minori, tra cui: sull’altopiano il restauro di manufatti in condizione di rudere di formazione veneta (come il Deposito dell’artiglieria e la Casa dell’armamento), il recupero delle strade in trincea e dei manufatti sotterranei di formazione italiana; nella piana sottostante la sistemazione e il recupero del Campo trincerato napoleonico: il Rivellino. L’ultimo intervento eseguito, tra il 2009 e il 2017, ha riguardato il recupero della ex sagrestia della Chiesa di San Pietro, da destinare a museo della fortezza.

Info

- Progetto: 1984 -

- Esecuzione: - 2017

- Committente: Pubblico

- Proprietà: Proprietà pubblica

- Destinazione originaria: Valorizzazione dell'area archeologica

- Destinazione attuale: Valorizzazione dell'area archeologica

Autori

| Nome | Cognome | Ruolo | Fase Progetto | Archivio Architetti | Url Profilo | Autore Principale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Michela | Cafazzo | Collaboratore | Progetto | NO | ||

| Marino | Del Piccolo | Collaboratore | Progetto | NO | ||

| Pierluigi | Grandinetti | Progetto architettonico | Progetto | Visualizza Profilo | https://www.civicimuseiudine.it/it/musei-civici/gallerie-del-progetto-di-palazzo-morpurgo | SI |

| Daniele | Mucin | Collaboratore | Progetto | NO | ||

| Massimiliano | Valle | Collaboratore | Progetto | NO |

- Strutture: Strutture metalliche

- Materiale di facciata: Strutture metalliche

- Coperture: Varie tipologie

- Stato Strutture: Ottimo

- Stato Materiale di facciata: Ottimo

- Stato Coperture: Ottimo

- Vincolo: Non Vincolata

- Provvedimenti di tutela:

- Data Provvedimento:

- Riferimento Normativo:

- Altri Provvedimenti:

- Foglio Catastale: -

- Particella: -

Note

-

Bibliografia

| Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Specifica |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Pierluigi Grandinetti | 1995 | Die Casa del Tamburo auf dem Festungshugel von Osoppo | Detail. Zeitschrift fur Architektur + Baudetail 4 | 642-647 | Si | |

| Pierluigi Grandinetti | 1996 | Progetto della scala della Casa del tamburo. Progetto del ponte e della scala nel complesso Castel novo-forte corazzato. Die Festungsanlage von Osoppo, Friaul | Detail. Zeitschrift fur Architektur + Baudetail 2 | 172-176 | Si | |

| Pierluigi Grandinetti | 1996 | Il progetto di recupero del colle e della fortezza di Osoppo. Progetto del piano particolareggiato della fortezza di Osoppo. Progetto di recupero e valorizzazione della parte centrale della fortezza. Progetto di restauro e completamento della Casa del tamburo. Progetto di restauro e sistemazione ambientale del complesso Castel novo-forte corazzato. Progetto di restauro e completamento della chiesa di San Pietro | Casabella 634 | 12-23 | Si | |

| Pierluigi Grandinetti | 1997 | Progetto del parco della fortezza di Osoppo | The Architects' Journal 22 | 23-27 | Si |

Fonti Archivistiche

| Titolo | Autore | Ente | Descrizione | Conservazione |

|---|---|---|---|---|

| Fondo Pierluigi Grandinetti | Pierluigi Grandinetti | Gallerie del Progetto di Palazzo Morpurgo, Udine | ||

| Archivio Pierluigi Grandinetti | Pierluigi Grandinetti | archivio privato |

Allegati

Criteri

| 2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale. | |

| 3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale, | |

| 4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale. | |

| 7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata. |

Sitografia ed altri contenuti online

| Titolo | Url |

|---|---|

| Profilo Pierluigi Grandinetti - SIUSA | Visualizza |

| Intervista Grandinetti sul Forte | Visualizza |

Crediti Scheda

Enti di riferimento: Direzione generale Creatività ContemporaneaTitolare della ricerca: Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Università degli Studi di Udine

Responsabile scientifico: Orietta Lanzarini, Vittorio Foramitti, Matteo Iannello

Scheda redatta da Marco Stefani e Pierluigi Grandinetti

creata il 29/08/2024

ultima modifica il 20/01/2025